ポータブル電源のワット数計算を徹底解説。これであなたも電源マスター

PR

ポータブル電源、一家に一台あると本当に便利ですよね。キャンプや車中泊などのアウトドアレジャーはもちろん、最近では防災意識の高まりから、万が一の停電に備えて購入を検討している方も多いのではないでしょうか。

ただ、いざ選ぼうとすると、種類の多さに圧倒されませんか?「ワット数(W)」だの「ワットアワー(Wh)」だの、専門用語が並んでいて、正直ちんぷんかんぷん…。「え、何が違うの?」「どれを選べばいいの?」と、頭を抱えてしまう気持ち、痛いほどわかります。

でも、安心してください。ポータブル電源選びで最も重要な「ワット数の計算」、実はびっくりするほど簡単なんです。この記事では、誰にでも理解できるように、ポータブル電源のワト数計算の方法を徹底的に、そして少しだけ熱苦しく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたはもうポータブル電源選びで迷うことはありません。自分の使い方にピッタリ合った、最高の相棒を見つけ出せるようになっているはずです。複雑な計算式にサヨナラして、後悔しないポータブル電源選びの第一歩を、今すぐ踏み出しましょう!

ポータブル電源選びの心臓部!ワット数計算がすべてを制す

ポータブル電源選びで、デザインや価格に目が行きがちですが、ちょっと待ってください。一番最初に、そして何よりも重要視すべきなのが「ワット数」の計算です。これを疎かにすると、せっかく買ったポータブル電源がただの「重たい箱」になりかねません。まさに、ここが天国と地獄の分かれ道。なぜそこまで言い切れるのか、その理由をじっくりお話しします。

なぜワット数の計算が必要不可欠なのか?

「まあ、大は小を兼ねるって言うし、とりあえず大きいのを買っておけば間違いないでしょ?」…その考え、非常に危険です。もちろん予算が無限にあるならそれでもいいのかもしれませんが、多くの方は限られた予算の中で最適な一台を選びたいはず。

ワット数の計算をしないで買うというのは、いわば、目的の山を決めずに登山道具を買いに行くようなもの。軽登山なのに80リットルの巨大なバックパックを買ってしまったり、雪山に行くのにスニーカーしか持っていなかったり…。そんなちぐはぐなこと、普通はしないですよね?

ポータブル電源も全く同じです。もし計算を間違えれば、「よーし、キャンプで電気ケトルを使うぞ!」と意気込んでも、スイッチを入れた瞬間に電源が落ちる。「停電した!これでスマホを充電して情報収集だ!」と思っても、数時間でバッテリーが空っぽに…なんていう、笑えない悲劇が起こり得ます。これはもう、悲劇というか惨事です。そんなの、絶対に嫌じゃないですか。だからこそ、自分が「何を」「どれくらいの時間」使いたいのかを明確にし、それに必要な電気の量を正確に把握する「ワット数の計算」が、何よりも大切になってくるのです。

「定格出力(W)」と「容量(Wh)」この違い、説明できますか?

さあ、ここが最初の関門であり、最重要ポイントです。「ワット(W)」と「ワットアワー(Wh)」、この2つの違いを理解することが、ポータブル電源マスターへの第一歩。似ているようで、実は全く意味が違うんですよ。

まず「定格出力(W)」ですが、これは「瞬間的にどれだけのパワーを出せるか」を示す数値です。言ってみれば、そのポータブル電源の「力持ち度」。例えば、消費電力が1000Wの電子レンジを使いたいなら、定格出力が1000W以上のポータブル電源でなければ、そもそも動かすことすらできません。スイッチを入れた瞬間に「無理です!」と電源がシャットダウンしてしまいます。

次に「容量(Wh)」ですが、これは「どれだけの時間、電気を供給し続けられるか」を示す数値です。こちらはさながら、ポータブル電源の「スタミナ」や「体力」ですね。計算式は「Wh(容量) = W(消費電力) × h(時間)」というシンプルなもの。例えば、500Whの容量があれば、消費電力50Wの電気毛布を約10時間使える、という計算になります(※実際には変換効率があるので、もう少し短くなりますが)。

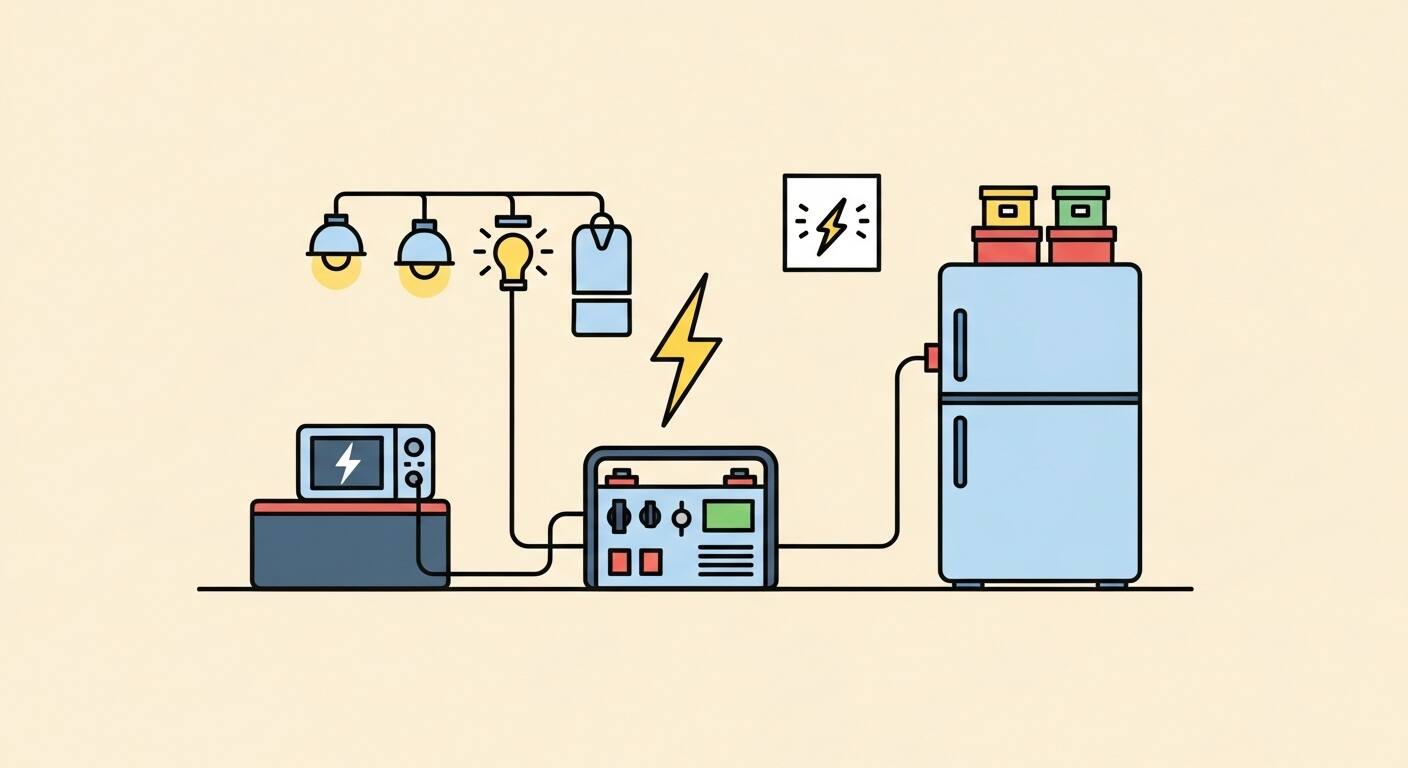

つまり、いくら定格出力(パワー)が大きくても、容量(スタミナ)が小さければすぐに力尽きてしまいますし、逆に容量が大きくても、定格出力が低ければパワフルな電化製品は動かせないのです。この「パワー」と「スタミナ」の両方を、自分の使い方に合わせて見極めること。これがポータブル電源選びのキモなんです。

超簡単!ポータブル電源のワット数計算をやってみよう

「パワーとスタミナが大事なのはわかったけど、結局どうやって計算すればいいんだ…」と不安になっているかもしれませんね。大丈夫、ここからは具体的な計算ステップに入ります。電卓を用意する必要もありません、スマホの計算機アプリで十分です。探偵になったつもりで、一つずつ謎を解き明かしていきましょう。

ステップ1 使いたい電化製品の「消費電力(W)」を調べ尽くす

まずは、あなたがポータブル電源で「動かしたいもの」を、思いつく限りリストアップしてみてください。そう、頭の中で思い描くだけじゃダメですよ。紙に書き出すか、スマホのメモに打ち込むんです。

例えば、キャンプなら「スマホの充電、LEDランタン、扇風機、夏ならポータブル冷蔵庫、冬なら電気毛布…あ、そうだ、たまにはホットプレートで焼きそばもいいな!」とか。防災用途なら「スマホ、ラジオ、テレビ、最低限の照明、電子レンジが使えたら助かるな…」といった具合に。

リストアップできたら、次はその電化製品たちの「消費電力(W)」を徹底的に調べ上げます。これは製品の本体に貼ってあるシール(定格銘板といいます)や、取扱説明書、メーカーの公式サイトを見れば必ず記載されています。この作業、地味ですけどめちゃくちゃ大事。ここをサボると、後で泣きを見ることになりますからね。

ここで一つ、注意してほしいのが「起動電力」の存在です。特に冷蔵庫やコンプレッサー、ポンプといったモーターを内蔵している製品は、動き出す瞬間に、表示されている消費電力の数倍もの電力を必要とすることがあります。これを「起動電力」とか「サージ電力」と呼びます。これを見落として「定格出力は足りているはずなのに動かない!」と慌てるケースは非常に多いです。ポータブル電源によっては、この起動電力に対応できる最大出力(サージ出力)を記載しているモデルもあるので、併せてチェックしておくと、より安心ですね。

ステップ2 「合計消費電力」と「使用時間」から必要な容量(Wh)を叩き出す

さて、使いたい電化製品の消費電力(W)が判明したら、いよいよクライマックス、必要な容量(Wh)の計算です。計算式は先ほども出てきた、これ。

必要な容量(Wh) = 消費電力(W) × 使用時間(h)

これを使って、実際にシミュレーションしてみましょう。例えば、一泊二日のソロキャンプを想定してみます。

夜、日が暮れてから寝るまでの5時間、LEDランタン(消費電力10W)を使うと…

10W × 5h = 50Wh

寝ている間に、スマホ(充電時の消費電力15W)を2時間フル充電すると…

15W × 2h = 30Wh

冬キャンプなので、朝まで6時間、電気毛布(消費電力50W)を弱で使うと…

50W × 6h = 300Wh

朝、起きてからコーヒーを飲むために、電気ケトル(消費電力1200W)を5分間(約0.08時間)使うと…

1200W × 0.08h = 96Wh

これらを全部足してみましょう。

50 + 30 + 300 + 96 = 476Wh

どうでしょう?「意外と電気って食うんだな…」と思いませんでしたか?これが、あなたのキャンプスタイルに必要な、最低限の電気の量(容量)になるわけです。この「自分だけの数字」を把握することが、何よりも重要。流行りや口コミだけで選ぶのではなく、自分の使い方をリアルに想像して、必要な容量を導き出す。この一手間が、満足のいく買い物に繋がるんです。

忘れたら即死!「変換効率」という見えない罠

先ほどの計算で「よし、476Wh必要だから、500Whのモデルを買えば完璧だ!」と思ったあなた。…残念ながら、そこには大きな落とし穴が潜んでいます。その名も「変換効率」。

ポータブル電源のバッテリーに蓄えられている電気は「直流(DC)」ですが、私たちが家庭で使っている電化製品の多くは「交流(AC)」で動きます。そのため、ポータブル電源は内部で直流を交流に変換してから電気を送り出しているのです。そして、この変換の過程で、残念ながら一部の電力が熱などになって失われてしまいます。これが「変換ロス」です。

この変換効率は、製品にもよりますが、だいたい80%〜90%程度と言われています。つまり、容量が500Whのポータブル電源があっても、実際に使えるのはその8割、つまり400Wh程度になってしまう可能性がある、ということ。え、詐欺じゃないかって?まあまあ、落ち着いてください。これは現在の技術ではどうしても避けられない物理現象なのです。

だから、先ほど計算した必要な容量を、この変換効率で割り戻してあげる必要があります。

実際に必要な容量(Wh) = 計算した容量(Wh) ÷ 変換効率(0.8〜0.9)

先ほどのキャンプの例で計算してみましょう。変換効率を少し厳しめに80%(0.8)と仮定すると…

476Wh ÷ 0.8 = 595Wh

どうですか?さっきまで500Whで足りると思っていたのに、一気に約600Whまで跳ね上がりました。この「変換効率」という見えない罠を考慮に入れるか入れないかで、使える時間が2割も変わってくる。これはもう、絶対に忘れてはいけない、超重要なポイントです。これを忘れると、計画がすべて水の泡。まさに「即死」級のトラップだと言えるでしょう。

シーン別!ポータブル電源のワット数計算と選び方の具体例

計算方法はもうマスターしましたね。ここからは、より具体的に、利用シーン別にどれくらいのワット数のポータブル電源が必要になるのか、シミュレーションを交えながら見ていきましょう。あくまで一例ですが、自分の使い方をイメージする際の参考にしてみてください。

【ソロキャンプ・車中泊】自由気ままな時間を満喫するためのワット数

一人の時間を満喫するソロキャンプや車中泊。荷物はできるだけコンパクトに、でも快適さは譲れない。そんなわがままな願いを叶えるためのワット数を計算してみましょう。

主な使用機器は、スマホの充電、夜を照らすLEDランタン、そして冬の必需品である電気毛布あたりでしょうか。夏なら小型の扇風機も欲しいところですね。

スマホ充電(15W):寝る前に2時間充電 → 30Wh

LEDランタン(10W):暗くなってから5時間使用 → 50Wh

電気毛布(弱モード50W):就寝中に6時間使用 → 300Wh

合計すると、30Wh + 50Wh + 300Wh = 380Wh。

これを変換効率85%(0.85)で割り戻すと…

380Wh ÷ 0.85 ≒ 447Wh

となります。ということは、容量は500Whクラスのモデルがあれば、一晩は安心して過ごせそうですね。定格出力に関しては、一番消費電力が大きい電気毛布(50W)が動けばいいので、300Wもあればお釣りがきます。

…でも、ちょっと待ってください。「たまには、朝に淹れたてのコーヒーが飲みたいな」なんて思いませんか?消費電力600Wのコーヒーメーカーを5分使うとすると、それだけで50Whの容量と、600W以上の定格出力が必要になります。そうなると、先ほどの計算は根底から覆ります。容量は500Whクラスのままでもいけるかもしれませんが、定格出力は一気に600W以上、余裕を見て700Wクラスが必要になります。

ほら、こうやって「あれもしたい、これもしたい」と考えていくと、必要なスペックがどんどん変わってくるんです。だからこそ、自分の「絶対に譲れない快適さ」と「あったらいいな」を天秤にかけて、最適な一台を見つける作業が、たまらなく楽しいんですよね。

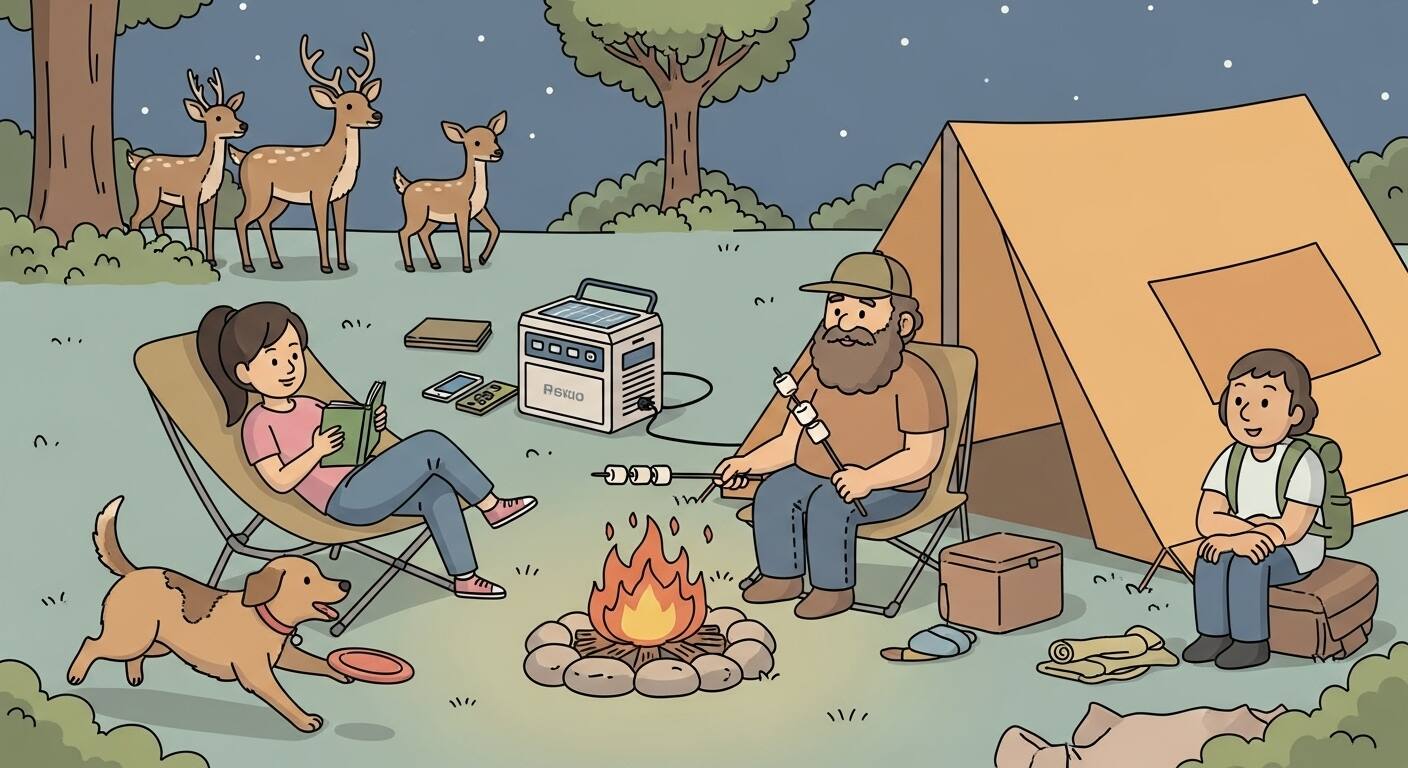

【ファミリーキャンプ】みんなで楽しむための大容量ワット数

家族や仲間とワイワイ楽しむファミリーキャンプ。となると、必要な電気の量も一気に増大します。みんなのスマホを充電しなきゃいけないし、サイト全体を照らす明るいランタンもいる。夏は食材を守るポータブル冷蔵庫が必須だし、夜はホットプレートでバーベキュー!なんて計画も素敵ですよね。

さあ、恐ろしい計算の時間です。

スマホ充電4台分(15W×4台=60W):2時間充電 → 120Wh

大型LEDランタン(20W):5時間使用 → 100Wh

ポータブル冷蔵庫(45W):24時間稼働(ただしコンプレッサーの稼働率は1/2と仮定)→ 45W × 12h = 540Wh

ホットプレート(1300W):夕食で1時間使用 → 1300Wh

もうこの時点で合計は…え?2060Wh?

これを変換効率85%(0.85)で割り戻すと…

2060Wh ÷ 0.85 ≒ 2423Wh

とんでもない数字が出てきました。容量は2000Wh超級、定格出力はホットプレートを使うために1300W以上、余裕を見て1500Wクラスは絶対に必要です。ここまで来ると、もはや「ポータブル」と呼んでいいのか迷うほどの重量と価格になります。

「うわ、そんなにかかるの!?」と驚いたかもしれません。でも、これが現実です。だからこそ、家族会議が必要なんです。「本当にホットプレートは必要?」「冷蔵庫のサイズはこれでいい?」と。もしかしたら、ホットプレートは諦めて、その分コンパクトなモデルにして、浮いたお金で美味しいお肉を買う、という選択の方が幸せかもしれません。電化製品に頼り切るのではなく、どこまでを電気で、どこからを火やガスで賄うか。その線引きを考えるのも、キャンプの醍醐味の一つと言えるでしょう。

【防災・停電対策】万が一の安心を確保するためのワット数

最後に、防災用途でのワット数計算です。これはアウトドアとは少し考え方が異なります。最優先すべきは、命と安全を守るための電力確保。具体的には、外部と連絡を取るための「情報収集」、暗闇での安全を確保する「照明」、そして最低限の「調理」や「体温維持」です。

停電が1日〜2日続くと仮定して、最低限必要な電力を計算してみましょう。

スマホ充電2台分(15W×2台=30W):4時間充電 → 120Wh

ポータブルラジオ(5W):10時間使用 → 50Wh

LEDライト(10W):8時間使用 → 80Wh

電気ポット(1200W):カップ麺や赤ちゃんのミルク用に1日3回、計15分(0.25h)使用 → 300Wh

合計は、120 + 50 + 80 + 300 = 550Wh。

変換効率85%(0.85)で割り戻すと、550Wh ÷ 0.85 ≒ 647Wh。

最低でも700Wh程度の容量があれば、1〜2日はなんとか乗り切れそうです。定格出力は電気ポットが使える1200W以上が望ましいですね。

しかし、これはあくまで「最低限」です。もし夏場に停電が起きたら?扇風機がなければ熱中症のリスクが高まります。冬場なら?電気毛布がなければ凍える夜を過ごすことになるかもしれません。冷蔵庫の中身も心配です。

ポータブル冷蔵庫(45W)を24時間動かすなら、それだけで1000Wh以上の容量が必要になります。そうなると、防災用として本当に「安心」できるレベルを求めるなら、容量は1500Wh〜2000Whクラスが視野に入ってきます。

備えあれば憂いなし、とは言いますが、備えすぎてもキリがありません。自分の住んでいる環境(マンションか戸建てか)、家族構成、そして「何が起きることが一番困るか」をリアルに想像し、「これだけは絶対に譲れない」という生命線を確保できる容量と出力を選ぶことが、防災用のポータブル電源選びでは最も重要です。また、長期的な停電に備え、ソーラーパネルでの充電も視野に入れておくと、安心感は格段に高まります。

ワット数計算以外にもある!ポータブル電源選びの隠れた重要ポイント

さて、ワット数の計算さえできればもう大丈夫!…と、言いたいところですが、あともう少しだけ、知っておいてほしいことがあるんです。せっかく計算して選んだのに、「こんなはずじゃなかった…」とならないための、隠れた重要ポイントを2つだけ、お伝えします。

安全性の証「BMS」と「純正弦波」は絶対に譲るな

ポータブル電源は、たくさんの電気を蓄える、いわばエネルギーの塊です。だからこそ、何よりも「安全性」が重要。価格の安さだけで飛びついて、危険な製品を選んでしまっては元も子もありません。

そこで絶対にチェックしてほしいのが、「BMS(バッテリーマネジメントシステム)」が搭載されているかどうか。これは、過充電や過放電、ショートなどから、心臓部であるバッテリーを守ってくれる超重要な安全装置です。BMSが搭載されていない安価な製品は、バッテリーの劣化が早いだけでなく、最悪の場合、発火や爆発の危険性も否定できません。自分の命と財産を守るためにも、BMS搭載は絶対条件としてください。

そしてもう一つが、出力される電気の波形、「純正弦波(せいげんげんは)」であること。これは、家庭用のコンセントから流れてくる電気と、同じ滑らかな波形の電気のことです。なぜこれが重要かというと、パソコンやスマートフォンなどの精密機器は、この純正弦波でないと正常に動作しなかったり、故障の原因になったりするからです。

安価なポータ-ブル電源には、波形がカクカクした「矩形波」や「修正正弦波」のものがありますが、これらはシンプルな構造の電化製品(ヒーターや電球など)にしか使えないと考えた方が安全です。「少しでも安く…」とケチって、何万円もするパソコンを壊してしまったら、目も当てられないですよね?「BMS搭載」と「純正弦波」、この2つは快適さと安全のために絶対に譲れないポイントだと、肝に銘じておいてください。

充電方法と充電時間も見落とすな!ソーラー充電の可能性

大容量のポータブル電源を選んだはいいものの、「いざ充電してみたら、空の状態から満充電まで丸一日かかった…」なんてことも、実はよくある話です。使うことばかりに気を取られて、本体への充電時間を見落としてしまうのです。

キャンプで使って、家に帰ってきて、次の週末にまた使いたいのに、充電が間に合わない!なんてことになったら、せっかくの計画が台無しです。ACコンセントからの充電で、どれくらいの時間で満充電になるのかは、必ずスペック表で確認しましょう。最近では、わずか1〜2時間で満充電できる急速充電モデルも増えています。

また、充電方法も重要です。家庭のACコンセントからの充電はもちろん、車のシガーソケットから充電できるか、そして「ソーラーパネル」からの充電に対応しているかは、特にアウトドアや防災で使う上で大きな差となります。連泊するキャンプや、長期化するかもしれない停電時において、太陽光さえあれば電気を生み出せるソーラー充電は、まさに命綱となり得ます。

さらに、「パススルー充電」に対応しているかもチェックしたいポイント。これは、ポータブル電源本体を充電しながら、同時に他の機器へ給電できる機能です。これができると、活用の幅がぐっと広がります。せっかくの相棒を最大限に活用するためにも、充電性能は抜かりなくチェックしましょう。

まとめ ポータブル電源のワット数計算をマスターして最高の相棒を見つけよう

さて、ここまでポータブル電源のワット数計算について、かなり熱量を込めて語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。なんだか難しそうに感じていたワット数の計算も、紐解いてみれば意外とシンプルだったことがお分かりいただけたかと思います。

ポータブル電源選びの核心は、ただ一つ。「自分が何を、どれくらいの時間使いたいか」をリアルに想像し、それに必要な「定格出力(W)」と「容量(Wh)」を、変換効率も考慮して正しく計算すること。この、ほんのひと手間が、あなたを「買って損した…」という後悔から守ってくれる、最高のお守りになるのです。

シーン別のシミュレーションで見たように、使い方によって必要なスペックは全く異なります。みんなが良いと言っているから、一番売れているから、という理由だけで選ぶのではなく、あなた自身の使い方と向き合い、時には「本当にこれは必要か?」と自問自答しながら、最適な一台を導き出してください。少しだけ余裕を持たせたスペックの製品を選ぶのが、長く満足して使えるコツかもしれません。

この記事が、あなたのポータブル電源選びという旅の、頼れる羅針盤となれたなら、これほど嬉しいことはありません。さあ、計算機を片手に、あなただけの最高の相棒を見つける冒険に出かけましょう!

ポータブル電源定番はジャクリ!