ポータブル電源、結局何時間使えるの?容量選びの罠と正解を徹底解説!

PR

「ポータブル電源が欲しい!でも、色々ありすぎてどれを選べばいいかわからない…。」「このポータブル電源、私が使いたい家電はちゃんと動くの?」「いったい何時間使えるんだろう?」そんな風に悩んで、検索の沼にはまっていませんか?わかります、めちゃくちゃわかります。スペック表に並ぶ「Wh」とか「W」とか、もう見てるだけで頭が痛くなってきちゃいますよね。

でも、安心してください。この記事を読めば、ポータブル電源が何時間使えるかという疑問がスッキリ解決するだけでなく、あなたの使い方に本当にピッタリな一台を見つけられるようになります。結論から言うと、使える時間は「容量(Wh)÷ 使いたい家電の消費電力(W)」で計算できるのですが、実はこれだけだと絶対に失敗します。

え?どういうこと?って思いましたか。そう、そこが重要なポイントなんです。この記事では、単なる計算方法だけでなく、プロでも見落としがちな「変換ロス」やバッテリーの種類といった、後悔しないための超重要な知識まで、余すところなくお伝えします。もう容量選びで頭を悩ませる必要はありません。さあ、一緒に最高のポータブル電源探しの旅に出かけましょう!

ポータブル電源が何時間使えるか知るための最重要ポイントは計算式だけじゃない!

ポータブル電源のスペックを見て、まず気になるのが「で、これ何時間使えるの?」ってことですよね。キャンプで使おうと思ったら一晩もたなかった…なんて悲劇は絶対に避けたい。そのために、まずは基本となる計算方法と、計算だけでは見えてこない「隠れたワナ」について、しっかり理解しておく必要があるんです。ここが一番大事なポイントなので、ちょっとだけ集中してついてきてくださいね。

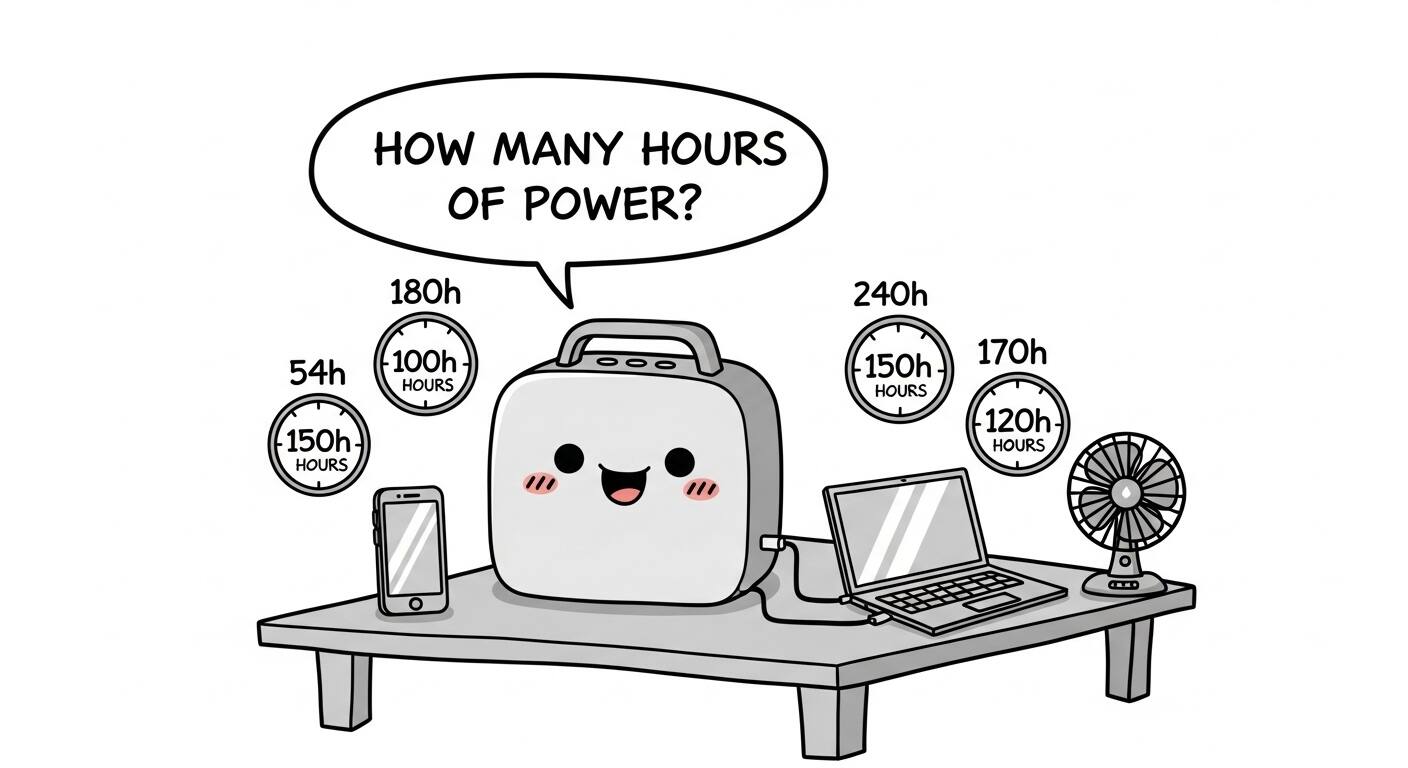

基本の計算式「容量(Wh) ÷ 消費電力(W) = 使用可能時間」は絶対覚えよう

まず、全ての基本となるのがこの計算式です。「うわ、算数かよ…」って思ったそこのあなた、大丈夫。めちゃくちゃ簡単なんで、ちょっとだけ付き合ってくださいよ。

ポータブル電源のスペックに必ず書いてある「Wh(ワットアワー)」というのが、バッテリーの容量、つまり「どれだけの電気を溜めておけるか」を示しています。 一方、使いたい家電製品のほうには「W(ワット)」という「消費電力」、つまり「どれくらいの勢いで電気を使うか」が書かれています。

例えば、容量が1000Whのポータブル電源で、消費電力が100Wの電気毛布を使うとしましょう。

この場合の計算式はこうなります。

1000Wh ÷ 100W = 10時間

ね、簡単でしょ?理論上は、この電気毛布を10時間使える、ということになります。 この「Wh」と「W」の関係さえ覚えておけば、どの製品が自分の使い方に合っているか、大まかな当たりをつけることができるようになります。 まずは、自分が使いたい家電の消費電力(W)をチェックすることから始めてみましょう。製品の本体や説明書に必ず記載されていますよ。

でも待って!計算通りにいかない「変換ロス」という名の落とし穴

さて、基本の計算式をマスターしたところで、残念なお知らせです。実は、さっきの計算通りに10時間きっかり使えることは、まずありません。えぇー!って声が聞こえてきそうですが、これにはちゃんとした理由があるんです。それが「変換ロス」という存在。

ポータブル電源のバッテリーに溜まっている電気は「直流(DC)」、一方で家庭用のコンセントから来る電気は「交流(AC)」という種類です。私たちが普段使っている家電の多くは、この「交流(AC)」で動くように作られています。

そのため、ポータブル電源からACコンセントを使って家電を動かすには、内部で「直流」を「交流」に変換してあげる必要があります。この変換の際に、どうしてもエネルギーの損失、つまり「ロス」が発生してしまうんです。 イメージとしては、両替する時の手数料みたいなものですね。

この変換効率は製品によって異なりますが、だいたい80%〜90%前後と言われています。 つまり、1000Whの容量があっても、実際に使えるのは800Wh〜900Whくらいになってしまう、ということです。

さっきの例で、変換効率を85%としてもう一度計算してみましょう。

(1000Wh × 0.85) ÷ 100W = 8.5時間

どうでしょう。いきなり1.5時間も短くなってしまいました。この「変換ロス」を考慮に入れないと、「思ったより全然使えないじゃん!」という最悪の事態を招きかねません。 計算する時は「容量(Wh) × 0.85 ÷ 消費電力(W)」と覚えておくと、より現実に近い使用時間を把握できますよ。

え、冬は使えない?バッテリーの種類と「自己放電」の恐怖

もう一つ、見落としがちなのがバッテリーの種類と特性です。特に、冬場のキャンプなどで使おうと考えている人は要注意。ポータブル電源に使われているバッテリーは、主に「リン酸鉄リチウムイオン電池」と「三元系(NCM)リチウムイオン電池」の2種類です。

リン酸鉄リチウムイオン電池は、安全性が高く、熱暴走のリスクが低いのが特徴です。 さらに、繰り返し充電できる回数(サイクル寿命)が非常に長く、3000回以上使えるモデルも珍しくありません。 デメリットとしては、三元系に比べて少し重く、低温環境でのパフォーマンスが若干落ちる傾向があります。

一方、三元系リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高いため、同じ容量なら小型・軽量化しやすいというメリットがあります。 しかし、リン酸鉄に比べるとサイクル寿命が短く、熱に対する安全性もやや劣るとされています。

どちらが良い悪いというわけではなく、何を重視するかで選び方が変わってきます。長期間、安全に使いたいなら「リン酸鉄」、少しでも軽い方がいいなら「三元系」という視点も持っておくといいでしょう。最近の主流は、安全・長寿命の観点から「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用するモデルが増えています。

そしてもう一つ、忘れてはならないのが「自己放電」。使っていなくても、バッテリーは少しずつ自然に放電して電気が減っていきます。 しばらく使わずに押し入れにしまい込んでいたら、いざという時に空っぽ…なんてことも。特に防災目的で備えるなら、定期的に充電残量を確認し、半年〜1年に一度は充電しておくことを強くお勧めします。

あなたの使い方なら何時間?シーン別ポータブル電源の選び方

「計算方法はわかったけど、結局自分にはどのくらいの容量が必要なの?」となりますよね。ここからは、具体的な利用シーンを想定して、どのくらいの容量(Wh)があれば安心か、どんなモデルが候補になるのかを見ていきましょう。自分の使い方と照らし合わせながら、最適な一台をイメージしてみてください。

日帰りキャンプや車中泊ならこのくらい!ライトユーザー向けの容量目安

スマホの充電がメインで、あとはLEDランタンを灯したり、夏場に小型の扇風機を回したり…といった日帰りのライトな使い方なら、大げさな大容量モデルは必要ありません。むしろ、持ち運びやすさを重視した方が幸せになれるはず。

この用途なら、300Wh〜500Whクラスの容量があれば十分でしょう。 例えば、消費電力5WのLEDランタンなら50時間以上、15Wのスマートフォン充電なら十数回は余裕でこなせます。 このクラスの代表的なモデルとしては、コンパクトさと信頼性で人気のJackeryのJackery Portable Power 240 New(容量256Wh)や、AnkerのAnker 521 Portable Power Station(容量256Wh)あたりが挙げられます。 Jackery 240 Newは定格出力300W、Anker 521は200Wなので、ちょっとした小型家電なら動かせます。

ただ、もし「冬の車中泊で電気毛布を使いたいな…」なんて考え始めたら、話は別。電気毛布は消費電力が50W前後と意外と大きいので、256Whクラスだと計算上5時間もたない可能性があります。そんな時は、もう少し余裕のある500Whクラス、例えばAnker 535 Portable Power Station(容量512Wh)やBLUETTIのAC50P(容量504Wh)あたりを検討すると安心感が増しますよ。 このクラスになると、一泊二日のキャンプでも電源の心配をせずに過ごせるようになります。

連泊キャンプや防災対策なら話は別!ミドルユーザー向けの安心容量

一泊二日以上のキャンプや、万が一の災害時に備えたい、という方には1000Wh前後のミドルクラスが断然おすすめです。 このクラスになると、使える家電の幅がグッと広がり、まるで自宅にいるかのような快適さを手に入れられます。

例えば、キャンプの朝に炊飯器(消費電力300W〜)でご飯を炊いたり、ポータブル冷蔵庫(40〜60W)を数時間動かしたり、なんてことも可能になります。防災の観点から見ても、この容量があればスマートフォンの充電はもちろん、テレビで情報を得たり、冬場に電気毛布で暖を取ったりと、数日間を乗り切るための最低限の電力を確保できる安心感があります。

このカテゴリーで非常に評価が高いのが、AnkerのAnker Solix C1000 Portable Power Station(容量1056Wh)です。 定格出力が1500W(一部モデルは1800W)とパワフルなので、ほとんどの家電を動かせるのが魅力。 また、急速充電に対応しているのも嬉しいポイントです。 同様に、Jackeryのポータブル電源 1000 Pro(容量1002Wh)も定番中の定番。 定格出力1000Wで、使いやすさと信頼性には定評があります。

「いや、1000Whでもちょっと不安かも…」という慎重派のあなたには、Ankerの757 Portable Power Station(容量1229Wh)という選択肢も。容量だけでなく定格出力も1500Wとパワフルで、まさに「大は小を兼ねる」を体現したようなモデルです。防災を本気で考えるなら、このクラスからが本当のスタートラインと言えるかもしれませんね。

ドライヤーも電子レンジも使いたい!ヘビーユーザー&本気の防災用

「キャンプでも家の快適さを諦めたくない!」「ドライヤーや電子レンジ、IH調理器まで使いたい!」そんな夢を叶えてくれるのが、2000Wh以上の超大容量クラスです。 ここまで来ると、もはや「持ち運べる家」と言っても過言ではありません。停電?なにそれ美味しいの?って言えるレベルです。

電子レンジ(消費電力1000W〜)やドライヤー(1200W〜)といった高出力家電は、容量だけでなく、それを受け止める「定格出力」も高くなければ使えません。 このクラスのモデルは、容量はもちろん、定格出力も2000W前後と非常に高く設計されています。

このモンスタークラスの代表格が、EcoFlowのDELTA 2 Max(容量2048Wh)やBLUETTIのAC200MAX(容量2048Wh)です。 DELTA 2 Maxは定格出力2000W、AC200MAXは2200Wと、家庭用のコンセントとほぼ変わらない感覚で家電を使えます。 さらに、これらのモデルは専用の拡張バッテリーを追加することで、容量をさらに増やすことも可能。 まさに、電源の心配から完全に解放されたい人のための最終兵器です。

ただし、当然ながら本体は大きく、重くなります。重さは20kgを超えるものがほとんどなので、持ち運びにはそれなりの覚悟が必要。 キャンプサイトまで車で乗り付けられるか、自宅での設置場所は確保できるかなど、運用面もしっかり考えてから選ぶ必要がありますね。

容量だけ見てると失敗する!ポータブル電源選びで他に確認すべきこと

ここまで容量(Wh)を中心に見てきましたが、実は容量だけで選んでしまうと「買ったのに使えない!」なんていう悲しい事態になりかねません。そうならないために、容量と同じくらい、いや、それ以上に重要なチェックポイントがいくつかあるんです。ここをしっかり押さえるのが、上級者への第一歩ですよ。

その家電、本当に使える?「定格出力」と「最大出力」をチェックしないと大惨事

ポータブル電源選びで、容量(Wh)と並んで絶対に確認しなければならないのが「定格出力(W)」です。 これは、そのポータブル電源が「安定して出し続けられる電力の大きさ」を示す数値。

たとえ容量が2000Whもある巨大なポータブル電源でも、定格出力が500Wしかなかったら、消費電力が1200Wのドライヤーは使えません。 電源を入れた瞬間に、安全装置が働いて停止してしまいます。 使いたい家電の消費電力が、ポータブル電源の定格出力を下回っていることが絶対条件なんです。 容量が車のガソリンタンクの大きさだとしたら、定格出力はエンジンのパワーみたいなもの。タンクが大きくても、パワーがなければ坂道は登れませんよね。

さらに、もう一つ見ておきたいのが「最大出力(または瞬間最大出力、サージ出力)」です。 冷蔵庫やモーターを使う工具などは、動き始めの一瞬だけ、表示されている消費電力の2〜3倍の大きな電力(起動電力)が必要になることがあります。 この一瞬の大きな電力に対応できるのが最大出力です。 例えば「定格出力1000W、最大出力2000W」と書かれていれば、常に1000Wまでの家電が使えて、一瞬だけなら2000Wまで耐えられますよ、という意味になります。 使いたい家電にモーターが使われていないか、事前に確認しておくとより安心です。

AC、USB、DC…ポートの種類と数は多いほど正義!…とは限らない?

意外と見落としがちですが、出力ポートの種類と数も使い勝手を大きく左右する重要なポイントです。 主なポートは以下の3種類。

AC出力: 家庭用のコンセントと同じ形状。家電製品の多くはこれを使います。

USB出力: スマートフォンやタブレットの充電に使うおなじみのポート。最近は急速充電に対応したUSB-C(PD対応)ポートの有無も重要です。

DC出力(シガーソケット): 車で使う電気製品(車載冷蔵庫など)を接続できます。

同時にいくつの機器を使いたいかをイメージしてみましょう。 家族でキャンプに行くなら、みんなのスマホを同時に充電できるようUSBポートが複数あると便利ですよね。 ACコンセントも2口以上あると、照明と電気毛布を同時に使う、なんてことができて快適です。

ただし、やみくもに多ければ良いというものでもありません。結局使わないポートがたくさんあっても、それはコストが上がるだけ。自分の使い方をしっかりシミュレーションして、「これだけあれば十分」という数を見極めるのが賢い選択と言えるでしょう。

安全性の証!「PSEマーク」は絶対条件。あと、保証もね。

ポータブル電源は、たくさんの電気を蓄える、いわばエネルギーの塊です。だからこそ、何よりも安全性が重要になります。その安全性を判断する上で、最低限の基準となるのが「PSEマーク」です。

これは、日本の電気用品安全法で定められた基準をクリアした製品に付けられるマーク。このマークがない製品は、日本国内での販売が法律で禁じられています。特に、ネット通販などで海外製の安価な製品を買う際には、必ずPSEマークの有無を確認してください。安物買いの銭失い、はポータブル電源でやっちゃダメなやつです。

そして、もう一つ大事なのがメーカーの保証期間とサポート体制です。 精密機器である以上、初期不良や故障のリスクはゼロではありません。多くのメーカーは1年〜2年の保証期間を設けていますが、Ankerのように公式サイトからの購入で保証期間が延長されるサービスを提供しているところもあります。 Jackeryも最大5年の長期保証を謳っています。 万が一の時に、日本語でしっかりと対応してくれる国内にサポート拠点があるメーカーを選ぶと、さらに安心感が高まります。

まとめ 結局、ポータブル電源は何時間使えるのか?

さて、長々と語ってきましたが、最初の疑問「ポータブル電源は何時間使えるのか?」に対する答えを、もう一度整理しましょう。

その答えは、やはり「あなたの使い方と、選ぶ製品のスペック次第」ということになります。身も蓋もない結論に聞こえるかもしれませんが、これが真実です。使える時間を知るための基本は「容量(Wh) ÷ 消費電力(W)」という計算式ですが、それだけでは不十分。 実際に使える時間は、AC変換時の「電力ロス」によって計算上の8割前後になることを忘れてはいけません。

そして、容量(Wh)だけで判断するのは非常に危険です。使いたい家電が動くかどうかは「定格出力(W)」にかかっていますし、快適に使うためにはポートの種類と数、安心して使い続けるためにはバッテリーの種類(リン酸鉄がおすすめ)と安全性(PSEマーク)、そしてメーカー保証が欠かせません。 これら全てを総合的に見て、初めて「自分にとって最高のポータブル電源」にたどり着けるのです。

難しく感じるかもしれませんが、ポイントは「自分が何をしたいか」を具体的にイメージすること。「スマホとランタンが使えればいい」のか、「冬キャンプで電気毛布を使いたい」のか、「災害時に電子レンジを使えるように備えたい」のか。目的がハッキリすれば、必要な容量や出力はおのずと見えてきます。さあ、これであなたもポータブル電源マスターの一歩手前。あとは、自分の「これがしたい!」というワクワクを胸に、最高の一台を選んでみてください。きっと、あなたの暮らしを、遊びを、そして万が一の時を、より豊かで安心なものにしてくれるはずです。

ポータブル電源定番はジャクリ!