ポータブル電源の注意点 これを読まずに買うと後悔します

PR

ポータブル電源、一家に一台あると本当に便利ですよね。キャンプや車中泊といったアウトドアシーンはもちろん、最近では防災意識の高まりから、万が一の備えとして購入を検討している方も多いのではないでしょうか。スマホの充電から、冬場の電気毛布、夏場の小型冷蔵庫まで、コンセントがない場所でも家電が使えるなんて、考えただけでワクワクします。

でも、ちょっと待ってください。その手軽さの裏には、知っておかないと「こんなはずじゃなかった…」と頭を抱えることになる、いくつかの重要な注意点が存在するんです。正直なところ、ただ価格や容量だけで選んでしまうと、いざという時に全く役に立たない「ただの重たい箱」になりかねません。え、脅しすぎ?いやいや、でも本当の話なんですよ。

この記事では、巷のレビューサイトではあまり語られない、ポータTブル電源を選ぶ上でのシビアな現実と、絶対に押さえておくべき注意点を、私の持てる知識と経験を総動員して、余すところなくお伝えします。結論から言ってしまうと、「容量と出力」「バッテリーの種類」「安全性」この3つを自分の使い方と照らし合わせて理解することが、失敗しないための絶対条件です。この記事を読み終える頃には、あなたはもうポータブル電源選びのプロになっているはず。さあ、後悔しない一台を見つける旅に出かけましょう。

ポータブル電源選びで最重要視すべき3つの注意点

ポータブル電源選びって、なんだか難しそうに感じますよね。スペック表には専門用語がずらりと並んでいて、もうそれだけで思考停止…なんてことも。すごくわかります。でも、安心してください。見るべきポイントは、実はそんなに多くないんです。ここでは、数ある注意点の中でも「これを外したら絶対にダメ!」と断言できる、心臓部ともいえる3つのポイントに絞って、徹底的に、そして少しだけ熱苦しく解説していきます。ここさえ押さえれば、大きな失敗はまずありえません。

容量(Wh)はあなたの「やりたいこと」を実現できるか

まず、一番最初に確認すべきなのが「バッテリー容量」。これは「Wh(ワットアワー)」という単位で表されていて、ざっくり言うと「どれくらいの時間、電力を供給し続けられるか」を示すスタミナのようなものです。この数字が大きければ大きいほど、長時間、あるいは多くの家電を動かすことができます。

「大は小を兼ねるって言うし、とりあえず容量が大きいのを買っておけば安心でしょ?」

そう思ったあなた、その考えは半分正解で、半分不正解。なぜなら、容量が大きくなればなるほど、本体は重く、そして高価になるからです。当たり前の話ですけど、これが意外と見落としがちなポイントなんですよね。例えば、主な使い道が「日帰りキャンプでスマホを数回充電するだけ」なのに、2000Whを超えるような超大容量モデルを選ぶのは、明らかにオーバースペック。まるで、近所のコンビニに行くのに大型トラックを運転するようなものです。燃費(価格)も悪いし、取り回し(持ち運び)も大変。

逆に、「2泊3日のキャンプで、電気毛布を一晩中つけっぱなしにしたい」とか「災害時に冷蔵庫を2日間は動かしたい」という明確な目的があるなら、最低でも1500Wh以上の大容量モデルが必須になります。自分のやりたいことに対して容量が足りなければ、それこそ「いざという時に使えない、ただの重たい箱」になってしまう。

だから、まずは「自分は何に、どれくらいの時間使いたいのか」を、できるだけ具体的に想像してみてください。使いたい家電の消費電力(W)と、使いたい時間(h)を掛け合わせれば、必要な容量(Wh)の目安がわかります。この一手間を惜しむか惜しまないかで、購入後の満足度が天と地ほど変わってきますよ。

定格出力(W)は家電との相性そのもの

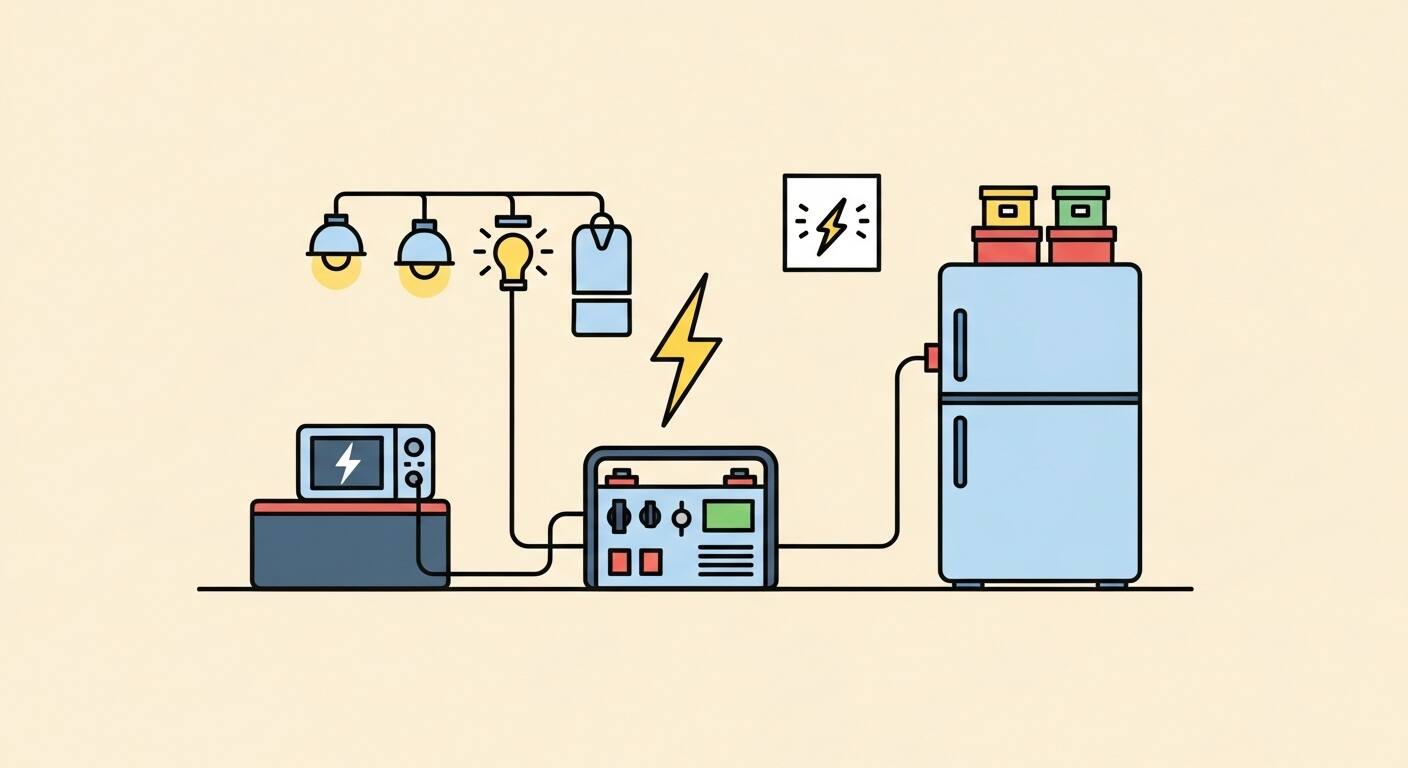

容量(Wh)が「スタミナ」だとしたら、次にお話しする「定格出力(W)」は「一度にどれくらいのパワーを出せるか」を示す、いわば「筋力」です。この数値が、あなたが使いたい家電の消費電力を上回っていないと、その家電は動きません。ピクリとも、です。

これが本当に、本当によくある失敗談なんです。「大容量のポータブル電源を買ったのに、ドライヤーが動かない!」「電子レンジを使おうとしたら、電源が落ちた…」なんて悲劇が、今この瞬間も日本のどこかで起きているはず。ええ、ちょっと大げさに言いましたけど、でもそれくらい重要なポイントなんです。

特に注意が必要なのは、モーターやヒーターを内蔵している家電。例えば、電子レンジ、ドライヤー、電気ケトル、コーヒーメーカー、IHクッキングヒーターといった、熱を発したり、パワフルに動いたりする製品は、軒並み消費電力が1000Wを超えてきます。これらの家電を使いたいのであれば、ポータブル電源の定格出力も、それに見合った1200Wや1500W以上のモデルを選ぶ必要があります。

「いやいや、そんなハイパワーな家電は使わないよ。スマホの充電とLEDランタンくらいかな」という方でも、油断は禁物。複数の家電を同時に使いたい場合、その合計消費電力が定格出力を超えていないか、必ず確認してくださいね。「スマホ(15W)とパソコン(65W)と扇風機(30W)を同時に…」みたいに、頭の中でシミュレーションしてみるんです。合計110Wなら、定格出力300Wもあれば余裕だな、といった具合に。この「筋力」チェックを怠ると、せっかくのポータブル電源が宝の持ち腐れになってしまいますから。

安全性の証「PSEマーク」と「BMS」は絶対条件

容量と出力をクリアしたら、最後にして最大の関門、「安全性」です。正直、私はこれが一番大事だと思っています。だって、いくら高性能でも、火を噴いたり、爆発したりするような代物だったら、怖くて使えないじゃないですか。冗談抜きで、命に関わる問題ですからね。

ここで絶対に確認してほしいのが「PSEマーク」の有無です。これは、日本の電気用品安全法が定める安全基準をクリアした製品にのみ表示が許される、いわば「国の安全認証マーク」。特に、ポータブル電源本体に内蔵されているACアダプターや、コンセントから充電するための付属品には、ひし形のPSEマークが表示されていることが法律で義務付けられています。もし、購入を検討している製品にこのマークが見当たらなかったら…その製品は、もう選択肢から外すべきです。それが賢明な判断というものです。

そして、もう一つ。さらに一歩踏み込んで確認してほしいのが「BMS(バッテリー・マネジメント・システム)」の搭載です。これは、バッテリーの状態を常に監視し、過充電や過放電、ショート、温度異常などを防いでくれる、超重要な頭脳であり、保護回路のこと。BMSが優秀であればあるほど、バッテリーの寿命を延ばし、安全性を高めてくれます。

ちゃんとしたメーカーの製品であれば、ほぼ確実に搭載されていますが、安価すぎるノーブランド品などには、このBMSの性能が低い、あるいは搭載されていない可能性もゼロではありません。公式サイトや製品説明で「高性能なBMSを搭載」といった文言があるか、しっかりと確認しましょう。安さには、必ず裏がある。これは、ポータブル電源選びにおける鉄則です。

寿命と安全性で選ぶ!バッテリーの種類というポータブル電源の注意点

さて、ポータブル電源のスペック表を眺めていると、必ず目にするであろう項目があります。それが「バッテリーの種類」。多くの場合、「リン酸鉄リチウムイオン電池」か「三元系リチウムイオン電池」のどちらかが記載されているはずです。これ、正直どっちでもいいでしょ?なんて思っていたら大間違い。このバッテリーの種類こそが、あなたのポータブル電源の寿命と安全性を大きく左右する、非常に重要なファクターなんです。まるで車のエンジン形式を選ぶようなもの。それぞれの特性を理解せずに購入するのは、あまりにも無謀すぎます。

安全・長寿命を求めるなら「リン酸鉄リチウムイオン電池」一択

もし、あなたが「とにかく安全第一!」「一度買ったら、できるだけ長く使いたい!」と考えるなら、選ぶべきは「リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)」です。もう、これは断言しちゃいます。

なぜ、そこまで言い切れるのか?理由は大きく二つあります。一つは、圧倒的な「安全性」。リン酸鉄リチウムイオン電池は、熱分解温度が約700℃と非常に高く、内部構造が非常に安定しています。これはどういうことかというと、万が一、外部から強い衝撃を受けたり、過充電状態になったりしても、発火や爆発のリスクが極めて低いということ。三元系リチウムイオン電池の熱分解温度が約200℃と言われていることを考えると、この差は歴然ですよね。特に、小さなお子さんやペットがいるご家庭での使用や、車内での保管を考えると、この安全性は絶大な安心感に繋がります。

そしてもう一つの理由が、驚異的な「長寿命」です。ポータブル電源の寿命は、バッテリーを0%から100%まで充電し、それを使い切るまでを1サイクルとして、何回繰り返せるかという「サイクル数」で示されます。一般的な三元系リチウムイオン電池のサイクル数が500〜800回程度なのに対し、リン酸鉄リチウムイオン電池は、なんと2000回から4000回!え、桁が一つ違くない?って思いません?

毎日使ったとしても、単純計算で10年近く使える計算になります。初期投資は少し高くなる傾向にありますが、この寿命の長さを考えれば、トータルでのコストパフォーマンスは圧倒的に優れていると言えるでしょう。デメリットを挙げるとすれば、エネルギー密度が三元系に比べて少し低いため、同じ容量だと少しだけ重く、大きくなる傾向があることくらい。でも、そのデメリットを補って余りあるメリットが、リン酸鉄にはあるんです。

軽さとコンパクトさ重視なら「三元系リチウムイオン電池」も選択肢に

では、「リン酸鉄リチウムイオン電池」以外はダメなのかというと、決してそういうわけではありません。「三元系リチウムイオン電池(NCM)」にも、ちゃんとメリットは存在します。その最大の長所は、なんといっても「エネルギー密度の高さ」です。

これはつまり、同じ容量であれば、リン酸鉄リチウムイオン電池を使ったモデルよりも、より軽く、よりコンパクトに設計できるということ。ポータブル電源は、その名の通り「持ち運ぶ」ことが前提の製品です。特に、ソロキャンプや登山、あるいは女性やご年配の方が使う場合、数キログラムの差が、使い勝手に大きく影響してきます。「少しでも軽い方がいい」「車に積むスペースが限られている」といったニーズには、三元系リチウムイオン電池のコンパクトさが非常に魅力的に映るはずです。

また、低温環境での性能低下がリン酸鉄に比べて少ない、という特性もあります。冬場のキャンプや車中泊など、氷点下に近い環境で使う可能性がある場合には、この点も考慮に入れると良いかもしれません。

ただし、先ほどもお話しした通り、安全性と寿命の面ではリン酸鉄に軍配が上がります。サイクル数はリン酸鉄の1/4程度ですし、熱安定性も劣ります。もちろん、ちゃんとしたメーカーの製品であれば、BMS(バッテリー・マネジメント・システム)によって安全性は十分に確保されていますが、それでも「より安全なのはどちらか」と問われれば、答えは明白です。

結局のところ、どちらが良い・悪いという話ではなく、何を優先するかのトレードオフなんです。絶対的な安全と長寿命を求めるならリン酸鉄。携帯性や軽さを最優先するなら三元系。自分の使い方や価値観と照らし合わせて、最適な「心臓部」を選んであげてください。

家電が壊れる?出力波形と周波数という見落としがちなポータブル電源の注意点

容量、出力、バッテリーの種類…ここまでのポイントを押さえていれば、もうポータブル電源選びで大きく間違うことはないでしょう。でも、あと一歩だけ、踏み込んでみませんか?ここでは、多くの人が見落としがちだけど、実は超重要な「出力波形」と「周波数」についてお話しします。これを理解していないと、「ポータブル電源は問題ないのに、繋いだ家電の方が壊れた!」なんていう、笑えない事態を引き起こしかねません。ええ、本当に。細かすぎて伝わらないかもしれないけど、あなたの高価な電化製品を守るために、絶対に必要な知識なんです。

精密機器には「純正弦波」が必須!波形の違いは死活問題

ポータブル電源のACコンセントから出力される電気には、実は「波の形」があります。そして、その波形には大きく分けて「純正弦波(せいげんは)」と「修正正弦波(しゅうせいせいげんは)」、そして「矩形波(くけいは)」の3種類が存在します。

なんだか難しい言葉が出てきて頭が痛くなりそうですが、大丈夫。覚えるべきことはたった一つ。「私たちが家庭のコンセントで使っている電気は『純正弦波』である」ということだけです。

パソコンやスマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機といった精密な電子回路を持つ機器や、マイコン制御されている炊飯器や電気毛布などは、この滑らかな波形の純正弦波で動くことを前提に設計されています。もし、ここに階段状のガタガタな波形である「修正正弦波」や「矩形波」の電気を流し込んだらどうなるか?…想像しただけで恐ろしいですよね。正常に動作しないどころか、最悪の場合、内部の回路がダメージを受けて故障してしまう可能性があるんです。

最近のまともなメーカーのポータブル電源は、ほとんどが「純正弦波」を採用していますが、信じられないくらい安い価格で売られている製品の中には、コストを削減するために「修正正弦波」を採用しているものが稀にあります。商品説明のスペック表に「出力波形:純正弦波」と、はっきりと書かれているかを必ず、本当に必ず確認してください。

この確認を怠ったがために、数万円のポータブル電源をケチって、十数万円のパソコンを壊してしまっては、元も子もありませんから。熱を発するだけの単純なヒーターや、白熱電球くらいなら修正正弦波でも動く場合がありますが、そんな限定的な使い方のためにリスクを冒す必要は、全くありませんよね?

50Hz?60Hz?周波数の切り替え機能は必要か

もう一つ、電気の性質で注意したいのが「周波数(Hz/ヘルツ)」です。ご存知の方も多いと思いますが、日本の家庭用電源の周波数は、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境にして、東日本では50Hz、西日本では60Hzと分かれています。

一昔前の家電製品の中には、「50Hz専用」や「60Hz専用」といったものがあり、異なる周波数の地域で使うと性能が落ちたり、故障の原因になったりすることがありました。この名残から、「ポータブル電源も、50Hzと60Hzを切り替えられる機能がないとダメなんじゃないか?」と心配される方がいらっしゃいます。

結論から言うと、現在のほとんどの家電製品は50Hzと60Hzのどちらにも対応している「ヘルツフリー」なので、過度に心配する必要はありません。製品のラベルに「50/60Hz」と記載されていれば、日本全国どこで使っても大丈夫です。

ただし、ごく一部の古い家電や特殊な機器(例えば、レコードプレーヤーなど)を使いたい場合には、この周波数の違いが影響することがあります。また、自分が住んでいる地域の周波数に合わせておいた方が、なんとなく気持ちがいい、という方もいるでしょう。

最近の多くのポータブル電源には、この周波数をボタン一つで切り替えられる機能が搭載されています。もし、あなたが日本全国を旅しながらポータブル電源を使いたいとか、万が一の事態に備えてどんな家電にも対応できるようにしておきたい、と考えるのであれば、この周波数切り替え機能があるモデルを選んでおくと、より安心感が増すことは間違いありません。必須機能とまでは言いませんが、「あったら嬉しい、お守りのような機能」と捉えておくと良いかもしれませんね。

買った後も大事!ポータブル電源の寿命を左右する充電と保管の注意点

おめでとうございます!あなたはもう、自分にピッタリのポータブル電源を選ぶための知識を、ほぼ手に入れました。でも、物語にはまだ続きがあります。最高の相棒を手に入れたとしても、その後の付き合い方を間違えれば、その寿命はあっという間に縮んでしまうんです。

そう、ポータブル電源は買って終わりじゃない。むしろ、買ってからが本当のスタートなんです。ここでは、意外と知られていない、でも知っていれば長く愛用できる「充電」と「保管」に関する、ちょっとマニアックだけど超重要な注意点についてお話しします。

「ながら充電」はOK?パススルー機能の真実と落とし穴

「ポータブル電源をコンセントで充電しながら、同時にスマホも充電する」…これ、できたらすごく便利だと思いませんか?この機能を「パススルー充電」と言います。多くの製品がこの機能に対応しており、まるで延長コード付きのモバイルバッテリーのように使えるため、非常に重宝します。

しかし、この便利なパススルー機能には、知っておくべき注意点があります。それは、パススルー充電を頻繁に行うと、バッテリーに負荷がかかり、寿命を縮める可能性があるということです。

え、どういうこと?って思いますよね。パススルー充電には、大きく分けて2つの方式があります。一つは、外部からの電力を、バッテリーを介さずに直接出力する「バイパス方式」。もう一つは、バッテリーに一旦充電しつつ、同時にバッテリーから出力する方式です。前者の「バイパス方式」であればバッテリーへの負荷は少ないのですが、後者の方式や、仕組みが不透明な安価な製品の場合、充放電が同時に行われることでバッテリーが発熱し、劣化を早めてしまう可能性があるんです。

特に、常にコンセントに繋ぎっぱなしにして、無停電電源装置(UPS)のように使うことを想定している場合、このバッテリーへの負荷は無視できません。メーカーによっては「パススルー対応」と謳っていても、実はバッテリーに優しくない方式だった、なんてことも…。

じゃあ、どうすればいいのか?答えはシンプルです。まず、日常的にパススルー充電を使うのは、できるだけ避けること。そして、もしUPSのような使い方をしたいのであれば、「UPS機能搭載」と明確に謳っており、かつバッテリーの種類が長寿命な「リン酸鉄リチウムイオン電池」であるモデルを選ぶこと。この2点を守るだけで、あなたのポータブル電源は、きっともっと長生きしてくれますよ。便利な機能には、必ず裏がある。その裏側まで理解して使うのが、真の賢いユーザーというものです。

長期保管で劣化?満充電も空っぽもNGな保管の作法

ポータブル電源、毎日使いますか?おそらく、多くの方は「キャンプの時だけ」「防災用だから、普段はしまいっぱなし」という使い方になるのではないでしょうか。この「長期保管」、実はポータブル電源にとって一番の鬼門なんです。

リチウムイオン電池は、何もしなくても少しずつ自然に放電していく性質があります。そして、バッテリー残量が0%の状態で長期間放置されると、「過放電」という状態に陥り、バッテリーが深刻なダメージを受けてしまいます。最悪の場合、二度と充電できなくなることも…。せっかくの防災用電源が、いざという時にただの文鎮になっていた、なんて考えただけでもゾッとしますよね。

かといって、「じゃあ、常に100%の満充電にしておけば安心だ!」というのも、また間違い。満充電の状態は、バッテリーにとって非常にエネルギーが高い、いわば「緊張状態」です。この状態で長期間保管すると、バッテリー内部の電解液の劣化が進み、結果的に寿命を縮めてしまうんです。

じゃあ、一体どうしろと!?という声が聞こえてきそうですが、答えは「60%〜80%程度の充電量で保管する」です。これが、バッテリーにとって最もストレスが少なく、安定した状態なんです。そして、3ヶ月〜半年に一度は状態を確認し、減っていたらまた60%〜80%まで充電してあげる。この一手間が、あなたのポータブル電源の寿命を劇的に延ばします。

保管場所も重要です。直射日光が当たる場所や、夏場の車内のような極端に高温になる場所、あるいは湿度の高い場所は絶対に避けてください。バッテリーの劣化を促進するだけでなく、安全上のリスクも高まります。涼しくて、乾燥した、安定した場所に、適度な充電量で保管してあげる。これが、ポータブル電源への最高の愛情表現ですよ。

まとめ

さて、ここまでポータブル電源を選ぶ上での、そして使っていく上での様々な注意点について、かなり熱量を込めて語ってきました。もうお腹いっぱいですかね?でも、これだけは覚えて帰ってください。ポータブル電源選びで失敗しないためのキモは、「自分の使い方を、とことん具体的に想像すること」、これに尽きます。

あなたがポータブル電源を手に入れて、一体何をしたいのか。どこで、誰と、どんな風に使いたいのか。その風景が鮮明に思い浮かべば、おのずと必要な「容量(Wh)」と「出力(W)」は見えてきます。そして、長く、安心して使い続けたいという気持ちがあるなら、迷わず「リン酸鉄リチウムイオン電池」を搭載し、「PSEマーク」と「高性能BMS」を備えた、信頼できるメーカーの製品を選ぶべきです。出力波形はもちろん「純正弦波」一択。これも忘れてはいけません。

価格だけを見て飛びついたり、「大は小を兼ねる」という曖昧な基準で選んだりするのは、もうやめにしましょう。それは、あなたのお金と時間を無駄にするだけでなく、いざという時の安心まで手放す行為に他なりません。

この記事で語った注意点は、いわば最高の相棒を見つけるための「地図」のようなものです。少しだけ面倒に感じるかもしれませんが、この地図を頼りに、一つ一つのポイントを確認しながら製品を選べば、あなたはきっと「買ってよかった」と心から思える一台に出会えるはずです。あなたのポータブル電源ライフが、最高に便利で、安心で、そしてワクワクするものになることを、心から願っています。

ポータブル電源定番はジャクリ!