ポータブル電源の耐用年数、知らないと絶対に損する!寿命を爆発的に延ばす選び方と使い方

PR

「ポータブル電源、欲しいけど、すぐ壊れたら嫌だな…」「どれくらいの期間使えるものなの?」

キャンプや車中泊、そして防災対策として、一家に一台あると心強いポータブル電源。でも、決して安い買い物じゃないからこそ、その「寿命」、つまり耐用年数が気になりますよね。せっかく買ったのに、数年で使えなくなったら、悲しすぎます。

結論から言います。ポータブル電源の耐用年数は、内蔵されているバッテリーの種類と、あなたの使い方次第で、天と地ほどの差が出ます。 特に、最近主流になっている「リン酸鉄リチウムイオン電池」を搭載したモデルを選べば、毎日使っても10年以上使えるなんてことも夢じゃありません。

この記事を読めば、あなたはポータブル電源の「耐用年数」に関するモヤモヤを完全に吹き飛ばし、自分の使い方に合った、末永く付き合える最高の相棒を見つけられるようになります。もう、「安物買いの銭失い」なんて言葉とはおさらばです。さあ、後悔しないポータブル電源選びの世界へ、一緒に飛び込みましょう!

ポータブル電源の耐用年数の真実!サイクル数って何?

ポータブル電源の寿命の話になると、必ず出てくるのが「サイクル数」という言葉。正直、「サイクル数って言われても、ピンとこない…」って思いませんか?わかります、その気持ち。でも、ここが一番大事なポイントなんです。ここを理解せずにポータブル電源を選ぶのは、スペックを見ずにパソコンを買うようなもの。ちょっとだけ、お付き合いください。

まずは基本の「き」充放電サイクルとは?

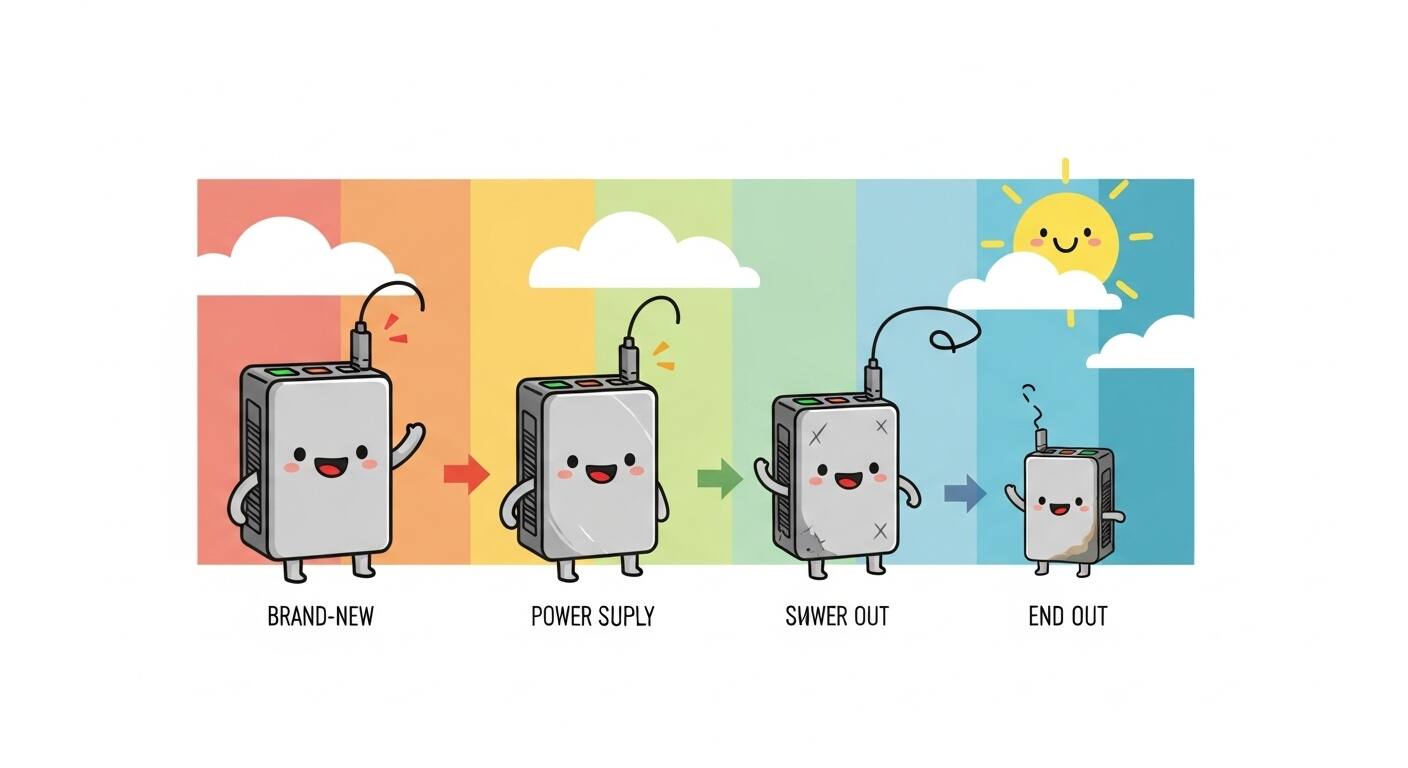

まず、ポータブル電源の寿命は「〇年」という年数よりも、「サイクル数」で示されることがほとんどです。 この「サイクル」とは、バッテリーを0%から100%まで充電し、それを0%になるまで使い切る一連の流れを「1サイクル」と数える単位のことです。

え、じゃあ50%から100%まで充電して、50%分使った場合はどうなるの?と思いますよね。その場合は「0.5サイクル」とカウントされます。つまり、充電した合計が100%になれば1サイクル、というわけです。 だから、「継ぎ足し充電はバッテリーに悪い」なんて話を聞いたことがあるかもしれませんが、最近のポータブル電源、特にリチウムイオン電池を使っているモデルでは、継ぎ足し充電が直接的に寿命を縮めることはありません。 むしろ、こまめに充電する方がバッテリーにとっては優しい、なんて話もあるくらいです。

一般的なポータブル電源のサイクル数は、だいたい500回から4,000回と、製品によってかなり幅があります。 例えば、サイクル数が500回のモデルを毎日1回フル充電して使い切ると、単純計算で約1年半弱。一方、4000回のモデルなら、同じ使い方でも10年以上使える計算になります。 この差、とんでもなく大きいですよね?だからこそ、サイクル数のチェックは絶対に欠かせないんです。

バッテリーの種類でこんなに違う!リチウムイオンとリン酸鉄リチウムイオン

「じゃあ、なんでそんなにサイクル数に差があるの?」その答えは、ポータブル電源の心臓部である「バッテリーの種類」にあります。現在、主流となっているのは大きく分けて2種類。「三元系リチウムイオン電池」と「リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)」です。

数年前まで主流だったのが「三元系リチウムイオン電池」。 このタイプは、エネルギー密度が高く、小型でハイパワーなのが特徴です。しかし、寿命の目安となるサイクル数は500回~1,000回程度のものが多く、比較的寿命が短いという側面があります。

そして今、ポータブル電源界のニュースタンダードになりつつあるのが「リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)」です。 こちらは、なんといってもその長寿命が最大の魅力。製品にもよりますが、充放電サイクルは2,000回から、多いものでは4,000回にも達します。 安全性が高く、熱暴走のリスクが低いというメリットも見逃せません。 デメリットとしては、三元系に比べて少しサイズが大きく重くなりがちな点や、低温環境での性能が若干低下しやすい点が挙げられます。

とはいえ、毎日使っても10年持つほどの長寿命と安全性を考えれば、これからのポータブル電源は「リン酸鉄リチウムイオン電池」一択、と言っても過言ではないでしょう。実際に、AnkerやEcoFlow、Jackeryといった主要メーカーは、続々とリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したモデルを投入しています。

サイクル数だけじゃない!年数で見る寿命の目安

サイクル数が寿命の指標とはいえ、「じゃあ、実際何年くらい使えるの?」という年数の目安も気になりますよね。一般的なポータブル電源の寿命は、2年から10年と幅広く言われています。 この差は、前述したバッテリーの種類とサイクル数、そして使用頻度によって大きく変わってきます。

三元系リチウムイオン電池を搭載したサイクル数500回程度のモデルを、週に1回キャンプで使うような使い方であれば、単純計算で10年近く持つことになります。しかし、毎日仕事で使ったり、家庭の節電対策で頻繁に充放電を繰り返したりすれば、2年足らずで寿命を迎える可能性もあるわけです。

一方で、リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したサイクル数3,000回以上のモデルなら、毎日使っても10年近く使える計算になります。 まさに「一生モノ」とまでは言いませんが、それに近い感覚で長く付き合えるパートナーになってくれるはずです。

ただし、忘れてはいけないのが、バッテリーは使わなくても自然に劣化していくということ。 何年も全く使わずに放置しておくと、いざ使おうと思ったときには性能がガクッと落ちていた、なんてこともあり得ます。税法上の「法定耐用年数」ではポータブル電源は6年とされていますが、これはあくまで帳簿上の話で、実際のバッテリー寿命とは全く別物だということも覚えておきましょう。

長寿命なポータブル電源を選ぶための絶対条件

さて、ポータブル電源の耐用年数がバッテリーの種類、特に「リン酸鉄リチウムイオン電池」が鍵を握っていることは、もうお分かりいただけたかと思います。では、実際に製品を選ぶとき、具体的にどこを見ればいいのでしょうか?ここからは、後悔しない、長く使える一台を見つけるための「絶対条件」を、熱を込めて語らせてください!

迷ったらコレ!リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)搭載モデルを選べ

もう、結論から言います。今からポータブル電源を買うなら、絶対に「リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)」搭載モデルを選んでください。これはもう、譲れない絶対条件です。

なぜ、そこまで強く推すのか?理由は3つあります。

第一に、圧倒的な長寿命。前にも述べましたが、サイクル数が3,000回以上のモデルがザラにあります。 これは、従来の三元系リチウムイオン電池の数倍から、ものによっては6倍以上にもなる数値です。 毎日使っても10年は持つ計算になり、数年に一度買い替えるコストや手間を考えれば、結果的に安くつく可能性が高いのです。

第二に、高い安全性。リン酸鉄リチウムイオン電池は、熱分解が始まる温度が非常に高く、熱暴走のリスクが低いことで知られています。 内部で短絡(ショート)が起きても発火しにくい構造になっているため、特に小さなお子様やペットがいるご家庭でも、安心して使いやすいと言えます。これは本当に大きなアドバンテージです。

第三に、環境への配慮。三元系リチウムイオン電池に使われるコバルトなどのレアメタルは、採掘段階での環境問題が指摘されています。 一方、リン酸鉄リチウムイオン電池は、これらのレアメタルの使用量が少ないため、環境負荷が比較的小さいという側面もあります。

もちろん、エネルギー密度が低いため本体が少し重くなりがち、といったデメリットもありますが、それを補って余りあるメリットが、リン酸鉄リチウムイオン電池にはあるのです。

注目すべきはサイクル数!3000回以上が当たり前の時代へ

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルを選ぶと決めたら、次に注目すべきは、もちろん「サイクル数」です。 最近のトレンドとして、主要メーカーのリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルは、サイクル数3,000回以上というのが一つの基準になっています。

例えば、Ankerの一部のモデルでは、3,000回以上の充放電サイクルを実現し、約10年間の長寿命を謳っています。 EcoFlowの「DELTA 2」シリーズなども同様に、約3,000回のサイクル寿命を誇ります。 Jackeryの「Plus」シリーズや新しいモデルでは、なんと4,000回という驚異的なサイクル数を実現しているものまであります。

一昔前は1,000回でも「長寿命」と言われていたのが、今や3,000回が当たり前。技術の進歩は本当にすさまじいですね。このサイクル数が多いほど、長く使える証拠。製品スペック表の「サイクル寿命」や「充放電サイクル」といった項目は、穴が開くほどチェックしてください。

メーカー保証は信頼の証!5年以上の長期保証モデルが狙い目

ポータブル電源は精密機械です。万が一の故障は、誰にでも起こり得ます。そんな時に頼りになるのが「メーカー保証」。実はこの保証期間も、製品の寿命や信頼性を測る上で、非常に重要な指標になるんです。

考えてみてください。メーカーが「5年間保証します」と言うのは、「少なくとも5年間は、通常の使い方で壊れない自信がありますよ」というメッセージでもあるわけです。特に、長寿命を謳うリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルでは、この保証期間も長くなる傾向にあります。

例えば、Anker Solixシリーズの一部モデルは最大5年の長期保証が付いています。 EcoFlowの「DELTA 2」も5年保証を掲げています。 Jackeryも公式サイトからの購入で保証期間が延長され、最長5年になるサービスを提供しています。

保証期間が長いということは、それだけ製品の品質に自信がある証拠。そして、万が一のトラブルの際にも、修理や交換といったサポートを受けられるという安心感につながります。最低でも2年以上、できれば5年以上の長期保証が付いているモデルを選ぶことを、強くおすすめします。

具体的な製品例を見てみよう

ここまで理論ばかり話してきましたが、「じゃあ具体的にどんな製品があるんだ!」という声が聞こえてきそうですね。いくつか代表的な長寿命モデルを挙げてみましょう。

EcoFlow DELTA 2 Max: 容量2048Whで、リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。サイクル数は3,000回で、毎日使っても約10年使えるとされています。 別売りのエクストラバッテリーで容量を拡張できるのも魅力です。

Anker SOLIX F3800 Portable Power Station: 容量3840Whという超大容量モデル。こちらもリン酸鉄リチウムイオン電池採用で、約10年の長寿命を謳っています。 200V出力にも対応し、電気自動車への充電も可能なモンスターマシンです。

Jackery ポータブル電源 3000 Pro: 容量3024Whのハイパワーモデルですが、こちらは三元系リチウムイオン電池でサイクル数は2,000回以上となっています。 しかし、後継の新モデル「Jackery Explorer 3000 Plus」などではリン酸鉄リチウムイオン電池が採用され、サイクル数が4,000回へと大幅に向上しています。

ここで挙げたのはほんの一例です。各社から様々な容量、特徴を持った長寿命モデルが発売されています。自分の用途(キャンプで何を使いたいか、防災で何日分備えたいかなど)と予算を照らし合わせながら、最適な一台を探す旅は、きっと楽しいはずですよ。

その使い方、寿命を縮めてるかも?ポータブル電源の耐用年数を延ばす秘訣

最高のポータブル電源を手に入れた!…と、そこで満足してはいけません。どんなに優れた製品でも、使い方や保管方法を間違えれば、その寿命を大きく縮めてしまうことになります。え?めんどくさい?まあまあ、そう言わずに。ちょっとしたコツを知っているだけで、愛する相棒と1年、2年…いや、もっと長く付き合えるようになるんですから。ここからは、誰でもできる、ポータブル電源の耐用年数を延ばすための、ちょっとした秘訣を伝授します。

過充電・過放電はバッテリーの大敵!「ながら充電」も実は…

まず、バッテリーにとって最も過酷な状況、それは「満充電」と「完全放電(バッテリー残量0%)」の状態です。

満充電、つまり100%の状態が長く続くと、バッテリー内部に常に高い電圧がかかり、劣化を早める原因になります。 特に、100%になっても充電ケーブルを繋ぎっぱなしにする「過充電」は絶対に避けたいところです。

逆に、バッテリー残量が0%の状態で長期間放置する「過放電」も非常に危険です。 バッテリーが深くまで放電しすぎてしまい、二度と充電できなくなってしまう「ご臨終」状態になることも…。考えただけでもゾッとしますよね。

そして、意外とやってしまいがちなのが「パススルー充電」。これは、ポータブル電源本体を充電しながら、同時にスマホや家電に給電することです。 対応しているモデルも多いですが、バッテリーにとっては充電と放電を同時に行うことになるため、大きな負荷がかかり、発熱や劣化の原因になり得ます。 緊急時以外は、できるだけ充電と給電は別々に行うのが、バッテリーへの優しさというものです。

保管場所はどこがベスト?熱と寒さから守る方法

ポータブル電源は、実はかなりの“わがまま”さん。特に、温度管理には気を使わなければいけません。リチウムイオン電池は、極端な高温と低温が大の苦手なのです。

特に危険なのが、夏の車内。ダッシュボードの上などは、短時間で70℃を超えることもあります。こんな場所に放置しようものなら、バッテリーの劣化が急速に進むだけでなく、最悪の場合、発火や膨張の危険性も否定できません。 保管する際は、直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所を選びましょう。 クローゼットや押し入れなどが適していますが、湿気がこもらないように時々換気してあげることも大切です。

冬場の低温も要注意です。0℃以下の環境では、バッテリーの化学反応が鈍くなり、性能が著しく低下します。 使えなくなるだけでなく、その状態で無理に充電するとバッテリーを傷める原因にもなります。冬キャンプなどで使用する際は、車内に持ち込むなど、極端な低温に晒さない工夫が必要です。

理想的な保管温度は、だいたい15℃~30℃あたりと言われています。 まるで、人間が快適に過ごせる温度と同じですね。ポータブル電源も、家族の一員として、快適な環境を用意してあげましょう。

長期保管するなら「腹八分目」ならぬ「充電60%」が鉄則

「防災用に買ったけど、普段はあまり使わないんだよな…」という方も多いでしょう。そんな時の長期保管にも、ちょっとしたコツがあります。それは、バッテリー残量を満タンでも空っぽでもなく、60%~80%程度に保って保管することです。

なぜか?これは、バッテリーの電位が最も安定する状態だからです。満充電や過放電の状態がバッテリーにストレスを与えるのに対し、この「腹八分目」ならぬ「充電60%」の状態は、バッテリーへの負荷が最も少なく、自己放電による劣化を最小限に抑えることができるのです。

そして、もう一つ大事なのが、3ヶ月に1回程度は状態をチェックして、充放電させてあげること。 長期間放置すると、自然放電によって残量が減り、気づかぬうちに過放電状態に…なんて悲劇が起こりかねません。 定期的に少し使って、また60%程度まで充電してあげる。このひと手間が、いざという時に「使えない!」という最悪の事態を防ぎます。

ファームウェアのアップデートも忘れずに

最近の多機能なポータブル電源は、スマートフォンと同じように、本体の動作を制御するための「ファームウェア」というソフトウェアで動いています。そして、メーカーは時々、このファームウェアのアップデートを配信することがあります。

このアップデートには、省電力性能の改善や、充電・給電の制御を最適化するプログラムが含まれていることが多いです。 つまり、アップデートを行うことで、バッテリーの性能が向上し、結果的に寿命を延ばすことにも繋がる可能性があるのです。

多くのモデルでは、専用のスマホアプリを通じて簡単にアップデートできます。 「なんだか面倒だな」と思わずに、定期的にアプリをチェックして、最新の状態を保つように心がけましょう。これも、立派なメンテナンスの一つですよ。

寿命が来たらどうなる?ポータブル電源の末路と対策

どんなに大切に使っていても、いつかは訪れる「寿命」。永遠に使えるわけではありません。では、ポータブル電源の寿命が来ると、一体どうなってしまうのでしょうか?そして、その時私たちはどうすればいいのか。漠然とした不安を抱えている方も多いはず。大丈夫、ちゃんと知っておけば、慌てることはありません。最後のセクションでは、その「もしも」の時に備えるための知識をお伝えします。

性能低下のサインを見逃すな!充電の減りが早い、満充電にならない

ポータブル電源の寿命は、ある日突然「プツン」と使えなくなる、というケースは稀です。 どちらかというと、徐々に性能が低下していく形でサインが現れます。

最も分かりやすいサインは、「バッテリーの持ちが悪くなる」こと。具体的には、

満充電しても、以前より早く残量が減ってしまう。

新品の時と比べて、蓄えられる電気の量が明らかに減った(例えば、新品時は100%だった最大容量が80%や70%に低下する)。

本体への充電に、以前より時間がかかるようになったり、逆に満充電にならなかったりする。

こうした症状は、内部のバッテリーが劣化している証拠です。 多くのメーカーでは、サイクル寿命の目安として「初期容量の80%を維持」といった基準を設けています。 この数値を下回ってきたら、そろそろ買い替えを検討するタイミングかもしれません。

また、本体が異常に熱くなる、異臭や異音がする、バッテリー部分が膨らんできた、といった症状は、かなり危険なサインです。 このような場合は、直ちに使用を中止し、メーカーや専門業者に相談してください。

処分はどうする?自治体のルールを確認しよう

さて、寿命を迎えたポータブル電源。これを「燃えないゴミの日にポイッ」なんてことは、絶対にしないでください! ポータブル電源にはリチウムイオン電池が含まれており、これを一般ごみとして捨てると、ごみ収集車や処理施設で押し潰された際に発火・爆発する危険性が非常に高いのです。

では、どうすればいいのか?主な処分方法は以下の通りです。

自治体に問い合わせる: 自治体によっては、「危険ごみ」や「小型家電リサイクル」として回収している場合があります。 まずは、お住まいの市区町村のホームページや窓口で、処分方法を確認するのが第一歩です。

メーカーの回収サービスを利用する: EcoFlowやJackeryなど、多くのメーカーが自社製品の無料回収サービスを実施しています。 送料は自己負担になることが多いですが、メーカーが責任を持って適切にリサイクルしてくれるので、最も安心できる方法の一つです。

不用品回収業者に依頼する: 自宅まで引き取りに来てくれるので手軽ですが、費用がかかる場合が多いです。 依頼する際は、必ず許可を得た正規の業者であるかを確認しましょう。

家電量販店などに設置されている小型充電式電池のリサイクルBOXは、サイズが大きいためポータブル電源は対象外となることがほとんどなので注意が必要です。

バッテリー交換はできる?メーカーの対応をチェック

「本体はまだ綺麗なのに、バッテリーだけ交換できないの?」そう思うのは当然ですよね。しかし、残念ながら、多くのポータブル電源は安全上の理由から、ユーザー自身が簡単にバッテリーを交換できるような設計にはなっていません。

一部のメーカーやモデルでは、有償でバッテリー交換サービスを提供している場合がありますが、まだ一般的とは言えません。交換費用も高額になることが多く、新しい製品を買った方がコストパフォーマンスが良い、というケースも少なくないのが実情です。

購入を検討する段階で、そのメーカーがバッテリー交換に対応しているかどうかを、念のため確認しておくのも良いでしょう。しかし、基本的には「ポータブル電源はバッテリーが寿命を迎えたら本体ごと買い替えるもの」と考えておいた方が、現実的かもしれません。だからこそ、最初からできるだけ寿命の長い製品を選ぶことが、何よりも重要になってくるわけです。

まとめ ポータブル電源の耐用年数を理解して最高の相棒を見つけよう

ポータブル電源の耐用年数というテーマ、掘り下げてみると本当に奥が深いですよね。ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございます。最後に、今日お話しした内容をぎゅっと凝縮して、あなたの頭の中に叩き込んでしまいましょう。

まず、絶対に覚えておいてほしいのは、ポータブル電源の寿命は「バッテリーの種類」と「サイクル数」でほぼ決まる、ということです。 特に、これからのスタンダードである「リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)」は、3,000回以上の充放電にも耐え、毎日使っても10年以上という驚異的な長寿命を実現しています。 安全性も高く、今選ぶなら、もうこれ一択と言ってもいいでしょう。

そして、その素晴らしい性能を最大限に引き出し、長く愛用するためには、あなたの「使い方」が鍵を握ります。満充電や0%での放置を避け、保管する際は60%程度の充電量をキープすること。 真夏の車内のような高温多湿な場所を避けること。 こうした少しの気遣いが、数年後のバッテリーの状態を大きく左右するのです。

ポータブル電源は、単なる「大きな電池」ではありません。それは、あなたのキャンプをより豊かにし、車中泊の夜を快適にし、そして万が一の災害時には家族を守るための、頼れる「相棒」です。だからこそ、目先の価格だけで選ぶのではなく、その耐用年数、つまり「どれだけ長く、安心して付き合えるか」という視点を大切にしてほしいのです。この記事が、あなたが最高の相棒と出会うための一助となれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。

ポータブル電源定番はジャクリ!