ポータブル電源と炊飯器で叶える自由なごはんスタイル!最強の組み合わせはこれだ

PR

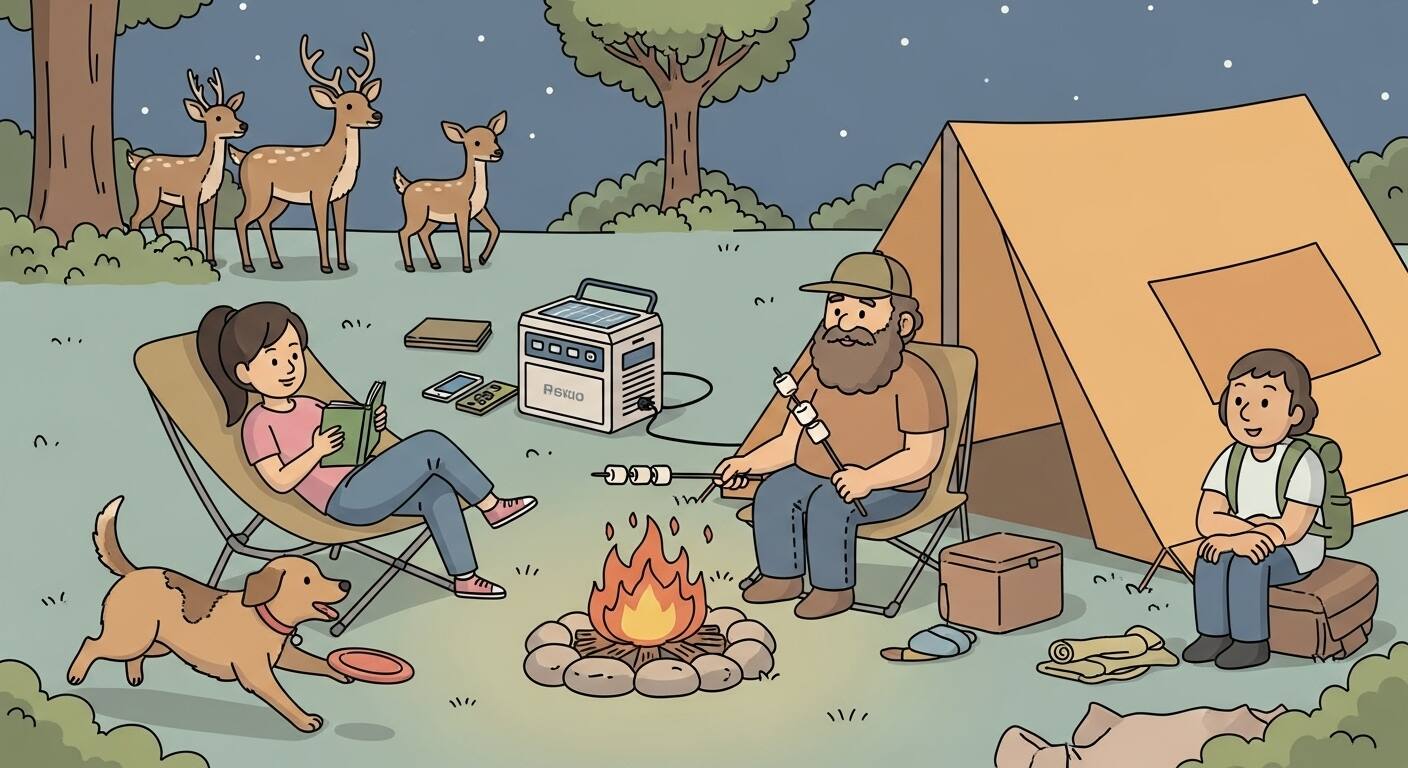

キャンプや車中泊、もしもの災害時。「ああ、今ここに炊きたての温かいご飯があったなら…」そう思ったことはありませんか?冷たいおにぎりやパンもいいけれど、やっぱり日本人の心は、ふっくらと湯気の立つ白米にこそ満たされるもの。そんな願いを、いとも簡単に叶えてくれるのが「ポータブル電源」です。

結論から言います。ポータブル電源と炊飯器の組み合わせは、最高です。これさえあれば、コンセントのない場所でも、スイッチひとつで美味しいご飯が炊きあがります。しかし、どんなポータブル電源でも炊飯器が使えるわけではありません。ここで重要になるのが「W(ワット)数」と「Wh(ワットアワー)数」。これを間違えると「せっかく買ったのに動かない!」なんて悲劇に見舞われることに…。

この記事では、なぜポータブル電源で炊飯器を使うのが難しいのか、そして、どんなスペックのポータブル電源を選べば失敗しないのかを、具体的におすすめの製品を交えながら、余すところなく解説します。この記事を読み終える頃には、あなたもきっと、どこでも炊きたてご飯を楽しめる、最高の「ごはん自由化」計画をスタートしたくなっているはずです。

ポータブル電源で炊飯器を使うための絶対条件 WとWhを制する者がごはんを制す

ポータブル電源で炊飯器を使う、と聞いて「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんね。ええ、正直に言って、少しだけ知識が必要です。でも、安心してください。ポイントはたったの2つ、「W(ワット)」と「Wh(ワットアワー)」だけ。この2つの意味をしっかり理解すれば、もう何も怖くありません。むしろ、これを知らずにポータブル電源を選ぶことこそが、本当の恐怖なのです。

なぜW(ワット)数がこんなにも重要なのか?炊飯器の本性を知る

まず、絶対に見逃してはならないのが「W(ワット)」、つまり「消費電力」です。ポータブル電源には「定格出力」というスペックがあり、これは「安定してどれだけの電力(W)を供給できるか」を示しています。一方、炊飯器側にも「定格消費電力」があり、これは「炊飯中に最も電力を使う瞬間の数値」を指します。

ここで大事なのは、「ポータブル電源の定格出力 > 炊飯器の定格消費電力」という関係が絶対条件であることです。炊飯器って、実はものすごい大食らいなんですよ。特に炊飯開始直後、釜を一気に加熱するタイミングで、とてつもないパワーを要求してきます。

例えば、一般的な家庭用の3合炊きマイコン式炊飯器でも500W前後、5.5合炊きのIH式ともなれば1200Wを超えるモデルも珍しくありません。 もし、定格出力300Wのポータブル電源に、消費電力500Wの炊飯器を繋いだらどうなると思いますか?…ええ、炊飯器はうんともすんとも言いません。

ポータブル電源の安全装置が作動して、電源が落ちてしまうのです。これが「買ったのに動かない」の正体です。ですから、まずは使いたい炊飯器の消費電力を確認し、それを余裕で上回る定格出力を持つポータブル電源を選ぶ。これが第一の鉄則です。

Wh(ワットアワー)が示すもの それは「何回ご飯が炊けるか」というロマン

次に重要なのが「Wh(ワットアワー)」、つまり「容量」です。これは、ポータブル電源にどれだけの電気を溜めておけるか、という指標になります。 計算は簡単で、「Wh ÷ W = 使用できる時間」となります。

例えば、容量が500Whのポータブル電源で、消費電力500Wの炊飯器を動かすとしましょう。炊飯時間が30分(0.5時間)だとすると、1回の炊飯で消費する電力量は「500W × 0.5h = 250Wh」となります。つまり、この組み合わせなら理論上は2回炊飯できる計算になります。

しかし、これはあくまで理論値。実際には、ポータブル電源がAC電源に変換する際にロスが生じますし、炊飯器以外にもスマホを充電したり、LEDランタンを使ったりもしたいですよね?容量がカツカツだと、「ご飯を炊いたら、もう何にも使えない…」なんていう寂しい事態に。キャンプの夜は長いですからね。だから、容量(Wh)も、実際に使う電力量より余裕を持ったものを選ぶのが賢明です。そう、Whの大きさは、そのまま「キャンプの夜の心の余裕」に繋がるのです。

で、結局どれくらいのスペックが必要なの?具体的な目安

では、具体的にどれくらいのスペックがあれば安心なのでしょうか。

まず定格出力(W)ですが、これは「大は小を兼ねる」の典型です。最低でも使いたい炊飯器の消費電力をクリアしていることは大前提。できれば、安全マージンを見て1.5倍〜2倍程度の出力があると、他の小型家電を同時に使っても安心感が違います。

次に容量(Wh)です。3合炊きの炊飯(消費電力500W程度)を1回行うのに、約250Wh消費すると仮定しましょう。これに加えて、スマホの充電(1回約15Wh)を2回、LEDランタン(10W)を5時間(50Wh)使うとすると、合計で「250Wh + 30Wh + 50Wh = 330Wh」が必要になります。

これを踏まえると、最低ラインとして「定格出力1000W以上、容量700Wh以上」あたりから検討を始めるのが現実的です。これくらいのスペックがあれば、多くの3合炊き炊飯器に対応でき、他の用途にも電力を回す余裕が生まれます。 もちろん、5.5合炊きのパワフルな炊飯器を使いたい、連泊したい、というのであれば、さらに上のスペックを目指すことになります。

炊飯器も余裕!頼れるおすすめポータブル電源を徹底比較

さて、ポータブル電源の選び方のキモがわかったところで、いよいよ具体的な製品を見ていきましょう。世の中には星の数ほどポータブル電源がありますが、ここでは「炊飯器を動かす」というミッションを確実に遂行できる、信頼と実績のあるモデルを厳選しました。それぞれの個性と実力をじっくり比較して、あなたのスタイルにぴったりの相棒を見つけてください。

迷ったらコレ!大定番の安心感 Jackery ポータブル電源 1000 Pro

まずご紹介したいのが、ポータブル電源界の雄、Jackery(ジャクリ)の「ポータブル電源 1000 Pro」です。もう、これは定番中の定番。迷ったらこれを選んでおけば間違いない、と断言してもいいくらいの安心感があります。

スペックは、定格出力1000W、容量は1002Wh。 この数字が何を意味するかというと、一般的な3合炊き炊飯器(消費電力500W前後)なら、まず問題なく動かせます。なんなら、少し消費電力の低い5.5合炊きモデルだって視野に入ってくるレベルです。 容量も1002Whと十分なので、炊飯を1〜2回しても、まだスマホの充電や扇風機などに使える電力が残っている計算になります。これは心強いですよね。

Jackeryの良さは、そのスペックだけではありません。長年の実績に裏打ちされた品質と安全性、そして手厚いサポート体制も魅力です。コンセントからの充電も約1.8時間と非常に高速で、キャンプに行く前の忙しい朝でもサッと準備できるのは嬉しいポイント。 とにかく信頼性を重視したい、初めてのポータブル電源で失敗したくない、という方には、まさにうってつけの一台と言えるでしょう。

よりパワフルに!ほとんどの炊飯器に対応 EcoFlow DELTA 2

「いや、どうせ買うなら、もっとパワフルなやつがいい!家の炊飯器も気にせず使いたいんだ!」そんなパワフル志向のあなたには、EcoFlow(エコフロー)の「DELTA 2」がおすすめです。

こちらのスペックは、定格出力1500W、容量1024Wh。 定格出力1500Wというのは、かなりの高出力です。これにより、多くの家庭用5.5合炊きIH炊飯器(消費電力1200W前後)も動かすことが可能になります。 さらに驚くべきは、EcoFlow独自の「X-Boost」技術。これにより、最大1900Wまでの家電に対応できるというのですから、もはや敵なしかもしれません。

バッテリーに、長寿命で安全性の高い「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用しているのも大きな特徴です。 充放電サイクルが業界平均の6倍というタフネスさを誇り、長く安心して使い続けられます。専用アプリでスマホから遠隔操作できるのも、地味に便利なポイント。少し未来的なガジェット感が、所有する喜びを満たしてくれます。パワーと先進性、そして長寿命を求めるなら、DELTA 2は最高の選択肢になるはずです。

圧倒的な大容量と拡張性 BLUETTI AC200MAX

「キャンプは連泊が基本。炊飯器だけじゃなく、電気ケトルもドライヤーも使いたい!」そんな、もはや家と変わらないレベルの快適さを求める、ある意味で欲張りなあなたにこそ突き刺さるのが、BLUETTI(ブルーティ)の「AC200MAX」です。

スペックは、もはや異次元。定格出力2200W、容量2048Wh。 この数字を見て、ピンと来たあなたは鋭い。そうです、これはもうポータブルの域を超えた「移動できる電源ステーション」です。定格出力2200Wもあれば、炊飯器を使いながら、隣で電気ケトルでお湯を沸かす、なんていう合わせ技も可能になります。

さらにこのモデルの真骨頂は、その拡張性にあります。別売りの拡張バッテリーを接続することで、最大で8192Whまで容量を増やすことができるのです。 これだけの容量があれば、数日間のキャンプでも電力に困ることはまずないでしょう。防災の観点から見ても、これ一台家に置いておけば、大規模な停電時でも数日間は普段に近い生活が送れるほどの安心感があります。もちろん、その分サイズも重量もヘビー級ですが、それを補って余りあるパワーと安心感。究極の電力を求める旅の終着点は、ここにあるのかもしれません。

ポータブル電源との相性抜群!おすすめの省エネ炊飯器たち

パワフルなポータブル電源を用意するのも一つの手ですが、もう一つの賢いアプローチは「炊飯器側を工夫する」ことです。そう、消費電力の低い炊飯器を選べば、ポータブル電源の負担をぐっと減らすことができるのです。ここでは、アウトドアや車中泊といったシーンで真価を発揮する、省エネながらもしっかり美味しいご飯が炊ける、優秀な炊飯器たちをご紹介します。

賢い炊飯器選びのポイント 低消費電力モデルはこれだ

ポータブル電源で使う炊飯器を選ぶ上で、最も重要な指標は、もちろん「消費電力」です。一般的に、炊飯器の加熱方式は「マイコン式」「IH式」「圧力IH式」の3種類に分けられます。

ざっくり言うと、内釜をヒーターで下から加熱するのが「マイコン式」、電磁誘導で釜自体を発熱させるのが「IH式」、さらに圧力をかけて高温で炊き上げるのが「圧力IH式」です。美味しく炊けるのは一般的に後者ですが、その分、消費電力も大きくなる傾向があります。 マイコン式なら3合炊きで500Wを切るモデルも多いですが、IH式だと700W以上、圧力IH式では1100Wを超えることも珍しくありません。

ポータブル電源で使うことを第一に考えるなら、狙い目は断然「マイコン式」の、それも1〜3合炊きの小型モデルです。最近のマイコン式は技術も向上しており、侮れません。消費電力を抑えつつ、十分美味しいご飯を炊いてくれるモデルがたくさんありますよ。

ソロキャンプの神機!THANKO おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器

ソロキャンプや車中泊、オフィスでのランチなど、「ちょっとだけ炊きたてご飯が食べたい」というニッチな、しかし確実な需要に完璧に応えてくれるのが、THANKO(サンコー)の「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」(型番:TKFCLBRCなど)です。

この製品の最大の魅力は、なんといってもその驚異的な低消費電力、わずか185Wというスペックです。 これなら、比較的小型のポータブル電源でも余裕で動かすことができてしまいます。見た目は本当にお弁当箱そのもので、カバンに入れて気軽に持ち運べるコンパクトさもたまりません。

炊飯量は0.5合から1合まで。 0.5合なら最速14分で炊きあがるというスピード感も、お腹が空いている時には何よりのごちそうです。 もちろん、大家族のキャンプには向きませんが、一人か二人で、食べる分だけをサッと炊く、というスタイルにはこれ以上ないほどマッチします。まさに、ミニマムな装備で最大限の幸せを追求する、現代のアウトドアズマンのための秘密兵器と言えるでしょう。

低電力でも味は妥協しない アイリスオーヤマ RC-MD30-W

「お弁当箱サイズはさすがに小さすぎる。でも、消費電力は抑えたいし、味もそれなりにこだわりたい…」そんな、わがままとも言える絶妙なニーズに応えてくれるのが、アイリスオーヤマのマイコン式3合炊き炊飯器「RC-MD30-W」です。

このモデルの消費電力は475W。 この数値は、700Whクラスの中容量ポータブル電源でも安心して使える、非常に優秀な省エネ性能です。それでいて、3mmの極厚火釜が熱をしっかりとお米に伝え、ふっくらと美味しいご飯を炊き上げてくれます。

さらに、お米の銘柄に合わせて炊き方を自動調整してくれる「銘柄炊き分け機能」や、好みの硬さを選べる機能も搭載。 省エネモデルでありながら、炊飯器としての基本性能や楽しむための機能もしっかりと押さえているあたりは、さすがアイリスオーヤマといったところ。価格も手頃で、ポータブル電源用の「セカンド炊飯器」として一台持っておくのにも最適です。まさに、性能とコストパフォーマンスのバランスが取れた、優等生的な一台と言えるでしょう。

いざ実践!ポータブル電源で炊飯する際の思わぬ落とし穴

さて、頼れるポータブル電源と、相性抜群の炊飯器を手に入れたあなた。もう怖いものなし!…と、言いたいところですが、ちょっと待ってください。実際に使う際には、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。これを怠ると、せっかくの炊きたてご飯がお預けになるばかりか、大事な機材を傷めてしまう可能性も…。最後の仕上げとして、知っておくべき注意点を確認しておきましょう。

最重要確認項目!ポータブル電源の「定格出力」をもう一度

しつこいようですが、何度でも言います。使う前に必ず、「ポータブル電源の定格出力」が「炊飯器の定格消費電力」を上回っていることを確認してください。これはもう、登山の前に靴紐を結び直すのと同じくらい、基本的な安全確認です。

「たぶん大丈夫だろう」という油断が、一番の敵。特に、友人や家族が持ってきた炊飯器を借りる場合などは要注意です。見た目が小さくても、実はパワフルなIH式だった、なんてこともあり得ます。もし定格出力を超える機器を接続すると、ポータブル電源の保護回路が働いて電源が遮断されます。 これは正常な安全機能ですが、いざ炊飯しようとした時に電気が落ちると、かなりがっかりしますよね。最悪の場合、機器の故障に繋がる可能性もゼロではありません。指差し確認、声出し確認、それくらいの気持ちでチェックしましょう。

保温機能は電力の地味な浪費家?炊けたらすぐに食べるのが吉

無事にご飯が炊けた!さあ、いつでも食べられるように保温しておこう…と、考えがちですが、ここに意外な落とし穴があります。炊飯器の「保温機能」、実は地味に電力を消費し続けるのです。

保温時の消費電力は、炊飯時に比べれば小さいものの、長時間にわたって電力を使い続けるため、トータルで見るとかなりの量になります。例えば、1時間あたり15Wh消費するとして、4時間保温すれば60Wh。これはLEDランタンを6時間点灯させるのと同じくらいの電力量です。

限られたバッテリー容量を有効に使うためには、保温機能は使わないのが賢明です。ご飯が炊きあがったら、すぐに食べるのが一番美味しいですし、節電にもなります。もし時間を置いて食べる場合は、電源を切っておき、食べる直前に電子レンジで温める方が、結果的に消費電力を抑えられることが多いです。ポータブル電源と一緒に小型の電子レンジも持っていく、というのも一つの手ですね。

ヘルツの違いに注意?東日本と西日本の周波数問題

これは少しマニアックな話になりますが、知っておくと、いざという時に役立つかもしれません。日本の家庭用コンセントの電気には、周波数(Hz/ヘルツ)があり、東日本では50Hz、西日本では60Hzと分かれています。

最近の家電製品やポータブル電源の多くは、50Hz/60Hzの両方に対応した「ヘルツフリー」設計になっているため、あまり気にする必要はありません。しかし、古い家電や一部の製品では、どちらか一方の周波数にしか対応していない場合があります。もし、対応していない周波数の電源に繋ぐと、性能が十分に発揮できなかったり、故障の原因になったりすることも。

ほとんどのポータブル電源は、出力する周波数を50Hzと60Hzで切り替えられる機能を持っています。万が一、手持ちの炊飯器が特定の周波数にしか対応していない場合は、ポータブル電源の設定を合わせるようにしましょう。取扱説明書を確認すれば、必ず記載があります。まあ、ちょっとした豆知識として、頭の片隅に置いておくくらいで大丈夫ですよ。

まとめ ポータブル電源と炊飯器で、あなたの「ごはんライフ」はもっと自由になる

さて、ここまでポータブル電源と炊飯器の熱い関係について語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。キャンプの醍醐味といえば、自然の中で食べるごはんですが、そこに「炊きたて」という要素が加わるだけで、その満足度は何倍にも跳ね上がります。焚き火で揺らめく炎を眺めながら、あるいは満天の星空の下で、湯気の立つホカホカのご飯を頬張る…想像しただけで、最高だと思いませんか?

その最高の体験を手に入れるための鍵は、「W(ワット)」と「Wh(ワットアワー)」にある、というお話でした。使う炊飯器の消費電力(W)を上回る定格出力(W)を持ち、炊飯だけでなく他の用途もまかなえる余裕のある容量(Wh)を持つポータブル電源を選ぶこと。これが、失敗しないための絶対的なルールです。

具体的には、JackeryやEcoFlow、BLUETTIといった信頼できるメーカーの、定格出力1000W、容量700Wh以上のモデルを選べば、多くの場面で不自由なく炊飯ができるはずです。 逆に、THANKOの「おひとりさま用」やアイリスオーヤマの省エネモデルのように、消費電力の低い炊飯器を選ぶというアプローチも非常に賢い選択です。

ポータブル電源は、決して安い買い物ではありません。しかし、それは単なる道具ではなく、あなたのアウトドアライフや、もしもの時の防災対策を、根底から豊かにしてくれる最高の投資です。どこにいても温かいご飯が食べられるという安心感と幸福感は、何物にも代えがたい価値があります。さあ、あなたもポータブル電源と炊飯器という最強のタッグを組んで、もっと自由で、もっと美味しい「ごはんライフ」へと旅立ちましょう。