ポータブル電源はうるさい?後悔しないための静音モデル選びと騒音の真実

PR

ポータブル電源、一家に一台あると本当に便利ですよね。キャンプや車中泊、それに万が一の停電時にも、これさえあれば家電が使える安心感は計り知れません。でも、購入をためらう理由としてよく聞くのが「ポータブル電源って、結構うるさいんでしょ?」という声。そうなんです、何を隠そう、その不安は的を射ています。静かな夜のキャンプサイトや、やっと子供が寝付いた寝室で「ウィーーーン!」なんて音が響き渡ったら…想像するだけでゲンナリしますよね。

しかし、安心してください。この記事を読めば、なぜポータブル電源がうるさいのか、そして、どうすればその「うるさい」を回避できるのかが、手に取るようにわかります。結論から言ってしまうと、最近のポータブル電源は驚くほど静かになっています。

そして、静かなモデルを選ぶための明確な基準が存在するのです。この記事では、騒音の正体から、具体的な静音モデルの選び方、さらには「どうしても音が気になる!」という方向けの裏技まで、徹底的に解説します。もう「うるさい」という理由で、快適なポータブル電源ライフを諦める必要はありません。あなたにピッタリの、静かで頼りになる一台を見つける旅に、さあ、一緒に出かけましょう。

ポータブル電源が「うるさい」は本当?騒音の正体とガッカリする瞬間

「ポータブル電源って、本当にうるさいの?」という疑問、これはもう購入前の最大の関心事と言っても過言ではないでしょう。せっかく高いお金を出して買うのに、使ってみたら音が気になって仕方がない、なんてことになったら最悪です。ここでは、まずその「うるさい」の正体が何なのか、そしてどんな時に「あー、うるさい!」と感じてしまうのか、そのリアルな部分に迫っていきたいと思います。これを読めば、少なくとも「知らなかった…」という後悔は避けられるはずです。

なぜポータブル電源は音が出るのか?冷却ファンの宿命

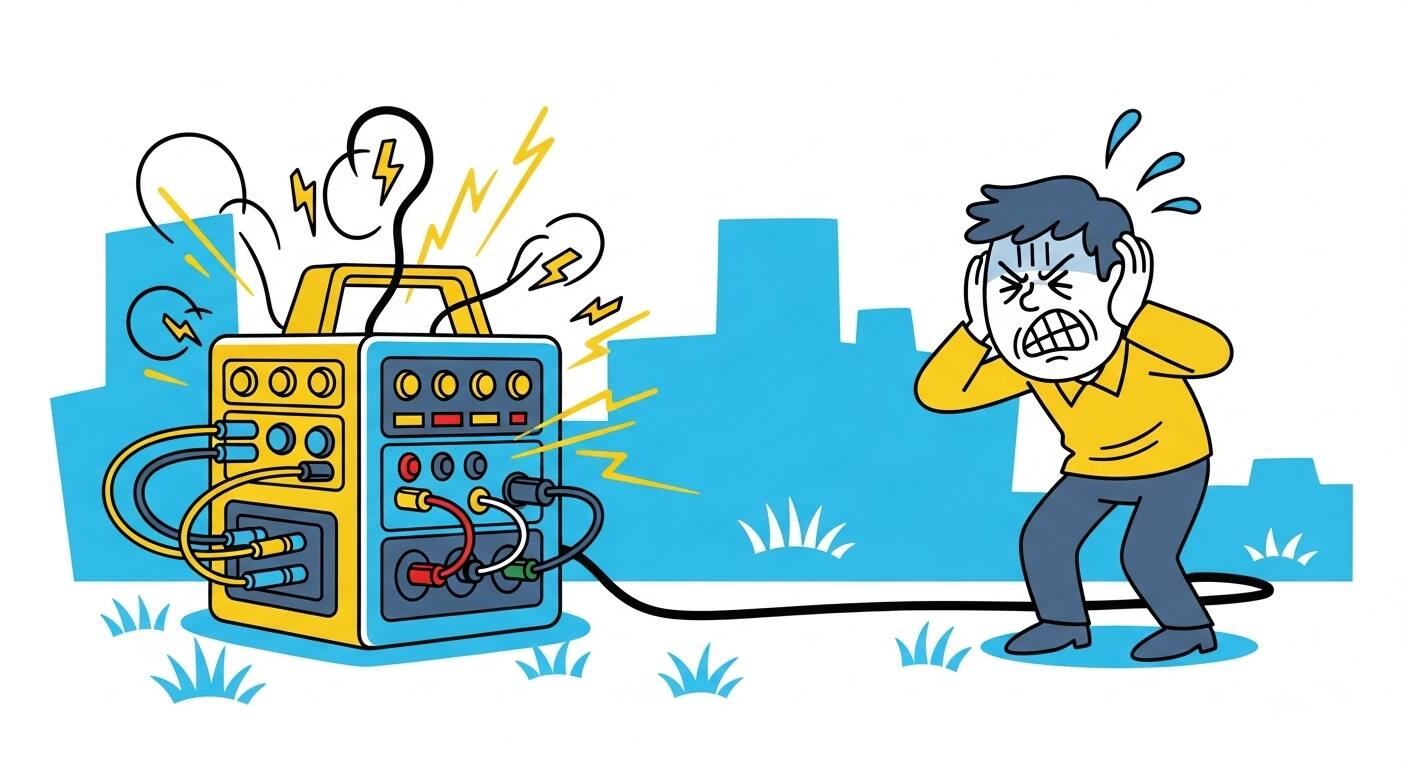

そもそも、なぜポータブル電源から音が出るのでしょうか。え?機械だから当たり前?まあ、そう言われればそうなんですが、主な騒音源は「冷却ファン」です。ポータブル電源は、電気を貯めたり(充電)、電気を送り出したり(給電)するときに、内部の部品が結構な熱を持つんです。特に、家庭用のコンセントと同じAC100Vの電気を作り出す「インバーター」という部品は、熱の大敵。この熱を放置しておくと、性能が落ちるどころか、故障や発火の原因にもなりかねません。まさに、命取りです。

そこで登場するのが、冷却ファン。内部にこもった熱を強制的に外へ排出し、本体を冷やすという、非常に重要な役割を担っています。パソコンのデスクトップや、最近の高性能なゲーム機にもついていますよね。あれと同じです。つまり、ファンが回っている音は「今、あなたの安全のために頑張って冷やしてますよー!」という、健気なサインでもあるわけです。

ただ、その頑張りが、時として我々の耳には「騒音」として届いてしまう。なんとも皮肉な話だと思いませんか。特に、高出力で一気に充電したり、消費電力の大きな家電(ドライヤーや電気ケトルなど)を使ったりすると、ファンは「やばい!熱い!全力で冷やさなきゃ!」と、文字通りフル回転。結果、「ウィーーーン!」という大きな音が発生してしまう、というわけです。

「うるさい!」と感じる具体的なシチュエーション

では、具体的にどんな場面で「うわ、この音、気になる…」と感じてしまうのでしょうか。一番よく聞くのが、車中泊やテント泊の夜です。周りが静寂に包まれている中だと、わずかなファンの音でも、まるで工事現場の騒音のように大きく聞こえてしまうことがあります。せっかく星空を眺めながら静かな夜を過ごそうと思っていたのに、隣に置いたポータブル電源が「主張」し始めたら、ムードも何もあったもんじゃありません。寝ようと思っても、耳元でファンが回っていたら気になって眠れない、なんてことも。

また、自宅での利用シーンも要注意です。例えば、書斎や寝室で、スマートフォンの充電やパソコンの電源として使っているケース。集中して作業をしたい時や、リラックスしたい時に、不意にファンが回り出すと、地味にストレスが溜まります。「別に今そんな全力で回らなくてもいいのに…」と、ついポータブル電源に話しかけたくなってしまうかもしれません。

防災目的で寝室に置いている場合も同様です。停電時に自動で給電が始まるのはありがたいですが、そのたびに大きな音で起こされてしまっては、かえって不安になってしまいますよね。このように、静かな環境で使う時ほど、ポータブル電源の「うるさい」問題は、より深刻な悩みとして私たちの前に立ちはだかるのです。

【最重要】「うるさい」を回避!静かなポータブル電源の選び方

ポータブル電源の騒音がなぜ発生するのか、そしてどんな時に気になるのか、だんだん見えてきたでしょうか。では、ここからが本題です。どうすれば、その「うるさい」ポータブル電源を掴まずに済むのか。安心してください、ちゃんと見分ける方法があります。闇雲にデザインや容量だけで選んで後悔する前に、ここで紹介する3つのポイントを、ぜひ頭に叩き込んでください。これを意識するだけで、あなたのポータブル電源選びの成功率は、劇的に跳ね上がるはずです。

動作音の目安「デシベル(dB)」をチェックしよう

まず基本中の基本ですが、製品のスペック表に記載されている「動作音」をチェックしましょう。動作音は「dB(デシベル)」という単位で表されます。…と、言われても、正直ピンとこないですよね。「45dBです」とか言われても、「それって、うるさいの?静かなの?」となってしまうのが普通です。そこで、身近な音の目安をいくつか挙げてみましょう。

・20dB:木の葉のふれあう音、雪の降る音(非常に静か)

・30dB:深夜の郊外、ささやき声(静か)

・40dB:図書館の中、静かな住宅地の昼(静か)

・50dB:静かな事務所、家庭用エアコンの室外機(普通)

・60dB:普通の会話、デパートの店内(少しうるさい)

どうでしょうか。こう見ると、少しイメージが湧きませんか?多くのポータブル電源は、通常時の動作音が45dB〜60dB程度の範囲に収まっています。つまり、静かな図書館の中から、普通の会話レベルくらいまでの音が出る可能性がある、ということです。

もし、あなたが寝室や静かなキャンプサイトで使うことを想定しているなら、目安として「50dB以下」、できれば「45dB以下」のモデルを選ぶと、かなり快適に過ごせる可能性が高いです。最近の静音を謳うモデルの中には、低負荷時であれば30dB台という、ほとんどささやき声レベルの製品も出てきています。スペック表を見るときは、ただ数字を眺めるのではなく、この「音の物差し」を当てはめて、「自分の使いたい環境で許容できるか?」を判断することが、失敗しないための第一歩になります。

究極の静音性を求めるなら「ファンレス」という選択肢

「いやいや、デシベルとか言われても、やっぱり少しでも音が出るのは嫌だ!」そんな、静音性に対して一切の妥協を許さないストイックなあなたには、究極の選択肢があります。それが「ファンレス」モデルです。その名の通り、冷却ファンを搭載していないポータブル電源のこと。騒音の最大の原因であるファンが存在しないのですから、当然、動作音はほぼゼロ。無音です。まるで忍者のような静けさ…と言ったら言い過ぎでしょうか。いや、でもそれくらい静かなんですって!

ファンがない代わりに、本体のケース全体をヒートシンク(放熱板)として利用したり、内部の熱設計を工夫したりすることで、自然な放熱だけで内部を冷却する仕組みになっています。まさに技術の結晶。音が気になる車中泊や寝室での使用、あるいは枕元に置いてスマホを充電したい、なんていう用途には、これ以上ないほど最適な選択と言えるでしょう。

ただし、もちろん良いことばかりではありません。ファンによる強制冷却ができないため、高出力の製品を作るのが難しく、ファンレスモデルは比較的小容量・低出力の製品が中心になります。ドライヤーや電子レンジのような大きな電力を使う家電には対応できないことが多いので、自分の使いたい家電が動かせるかどうか、出力の確認は必須です。静音性を取るか、パワーを取るか。これは、あなたのポータブル電源ライフを左右する、重要な選択になります。

ファンの賢い制御機能「スマートファンコントロール」とは?

「ファンレスは魅力的だけど、やっぱりある程度のパワーも欲しい…」そうですよね、それが人情というものです。そんなあなたに注目してほしいのが、ファンの「制御機能」です。一昔前のポータブル電源は、少しでも負荷がかかると、すぐさまファンが「ON!」になり、全力で回り始めるような、ちょっとおバカなモデルも少なくありませんでした。しかし、最近の賢いモデルは違います。

「スマートファンコントロール」や「インテリジェント冷却システム」といった、なんだかカッコいい名前の機能が搭載されていることが多いのです。これは、本体内部の温度を常に監視し、必要な時に、必要な分だけファンを回転させるという優れもの。例えば、スマートフォンの充電くらいならファンを回さず、パソコンを使い始めたら少しだけ回転させ、ドライヤーを使ったら全力で回す、といった具合に、状況に応じてファンの回転数を細かく調整してくれるんです。

これにより、無駄な騒音を極力抑え、静音性と冷却性能を高いレベルで両立させています。製品によっては、一定以下の出力ではファンが一切回らない、という「準ファンレス」とでも言うべき動作をするモデルもあります。これなら、夜間の静かな時間帯はファンが回らず、日中の活動時間帯に高出力の家電を使っても安心、という使い分けが可能です。スペック表のデシベル値と合わせて、こういった「ファンの賢さ」にも着目してみると、よりあなたの使い方にマッチした、静かで快適な一台を見つけられるはずです。

【静音モデル比較】もう「うるさい」とは言わせない!おすすめポータブル電源

さて、静かなポータブル電源の選び方がわかったところで、いよいよ具体的な製品を見ていきましょう。「理屈はわかったけど、結局どれがいいの?」という声が聞こえてきそうです。ここでは、数あるポータブル電源の中から、特に「静音性」という観点で評価の高いモデルをいくつかピックアップしてご紹介します。もちろん、静かさだけでなく、容量やパワー、使い勝手も考慮しています。あなたの使い方を想像しながら、「この子、いいかも…」と思える一台を探してみてください。

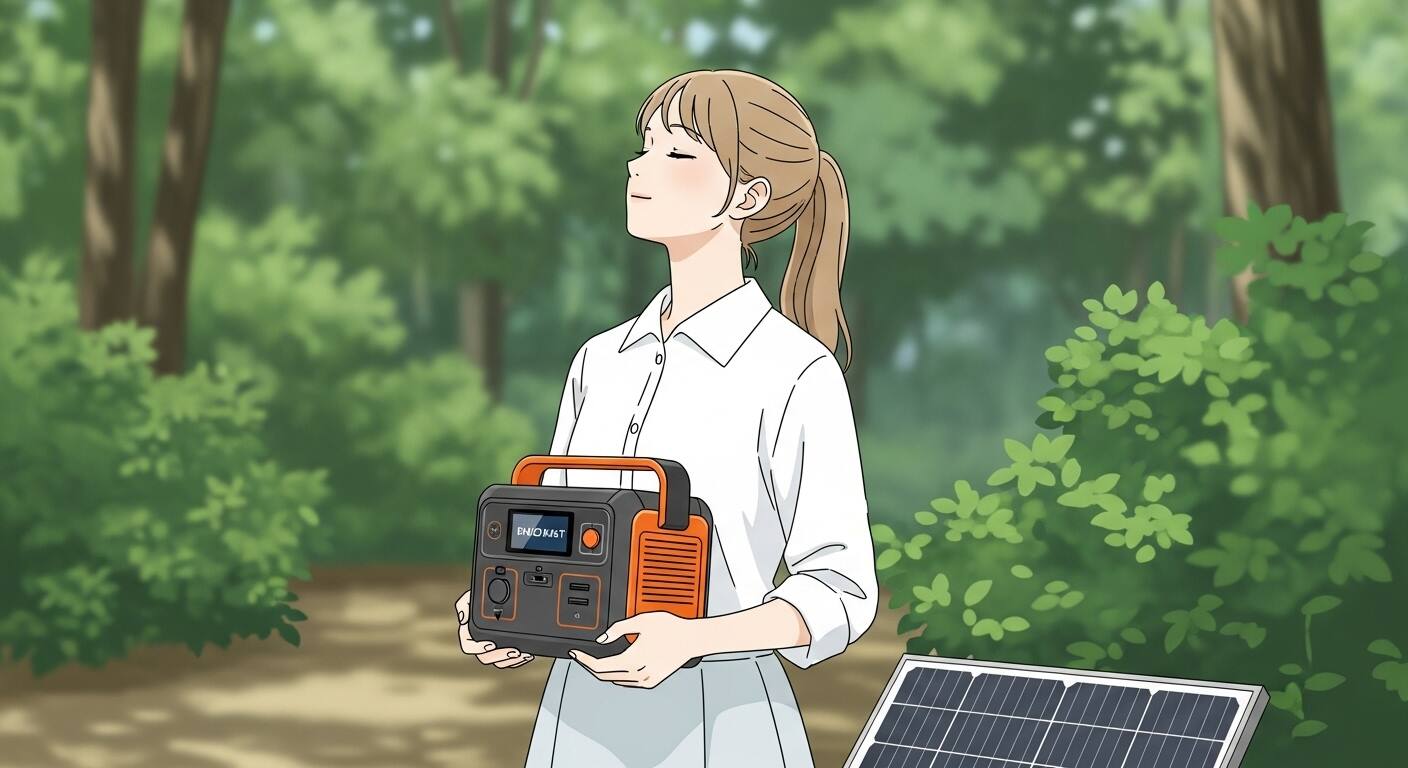

静音性の王者?ファンレスモデルの代表格「Jackery 300 Plus」

静音性を語る上で、このモデルを外すわけにはいきません。ポータブル電源業界の有名人、Jackeryが送り出す「Jackery 300 Plus」です。このモデルの最大の特徴は、なんといっても「ファンレス設計」であること。そう、騒音の源であるファンが存在しないのです。そのため、動作音は驚異の30dB未満。これは、もはや深夜の郊外やささやき声レベルの静けさで、動いていることに気づかないレベルです。車中泊の枕元に置いても、赤ちゃんのいる寝室で使っても、その存在を忘れてしまうほどでしょう。

容量は288Wh、定格出力は300Wと、比較的小型なモデルになります。そのため、電子レンジやドライヤーといった高出力な家電を動かすのは難しいですが、スマートフォンやノートパソコンの充電、LEDランタン、小型の電気毛布といった用途であれば十分すぎる性能です。重さも約3.75kgと片手でひょいと持ち運べる軽さなので、ちょっとしたピクニックやデイキャンプにも気軽に連れ出せます。「とにかく静かなのが一番!大きな電力は必要ない」という方にとっては、まさに理想的な一台と言えるのではないでしょうか。この静けさは、一度体験すると他のモデルに戻れなくなるかもしれませんよ。

バランス派におすすめ!静音とパワーを両立した「EcoFlow RIVER 2 Pro」

「静かなのはいいけど、ファンレスだとパワーが物足りないんだよな…」そんなわがままを叶えてくれるのが、EcoFlowの「RIVER 2 Pro」です。このモデルは、静音性とパワーのバランス感覚が非常に優れています。まず、通常時の動作音は約45dB〜55dB程度に抑えられており、これは静かな事務所やエアコンの室外機くらいの音量。もちろん無音ではありませんが、日常生活の中ではほとんど気にならないレベルです。

そして特筆すべきは、EcoFlow独自の「X-Boost」機能。これにより、定格768Wの出力を、最大1000Wまで引き上げることが可能です。これだけのパワーがあれば、ドライヤーや電気ケトル、コーヒーメーカーなど、消費電力の大きな家電も動かすことができます。つまり、「普段は静かに使いつつ、いざという時にはパワフルに活躍してくれる」という、非常に頼もしい存在なのです。容量も768Whと十分で、連泊のキャンプや防災用途でも安心して使えます。まさに、静音性もパワーも妥協したくない、という欲張りなあなたにピッタリな、優等生モデルと言えるでしょう。

Ankerの静音技術!高出力でも静かな「Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)」

モバイルバッテリーでお馴染みのAnkerも、ポータブル電源で非常に高い評価を得ています。その中でも「Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)」は、大容量・高出力でありながら、静音性にも配慮されたモデルとして注目です。このモデルは、独自の冷却システムと、内部の温度を常に監視してファンの回転を最適化する高度な制御技術を搭載しています。

そのため、1229Whという大容量、定格1500Wという高出力を誇りながらも、低負荷時の動作音は非常に静かです。もちろん、電子レンジのような高出力家電を使えばファンは力強く回りますが、それはどのモデルでも同じこと。重要なのは、スマートフォンを充電する程度の低負荷時に、いかに静かでいられるかです。その点、このモデルは非常に優秀。大容量なので、一度満充電にしておけば、数日間のキャンプや停電でも安心して過ごせるでしょう。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているため、長寿命なのも嬉しいポイントです。「パワーと安心感を最優先したい。でも、できるだけ静かな方がいい」という、頼れる一台を探している方にこそ、検討してほしいモデルです。

それでも音が気になる…「うるさい」ポータブル電源の騒音対策

ここまで静かなモデルの選び方や、おすすめの製品を紹介してきましたが、「それでもやっぱり、少しでも音は小さくしたい!」と思うのが人情ですよね。あるいは、すでに持っているポータブル電源の音が気になっている、という方もいるかもしれません。大丈夫です、まだ諦めるのは早い。ここでは、今すぐにでも実践できる、簡単な騒音対策をいくつかご紹介します。ちょっとした工夫で、あなたのポータブル電源ライフは、もっと快適になるかもしれません。

置き場所を工夫するだけで効果アリ

一番手軽で、意外と効果的なのが「置き場所を工夫する」ことです。なんだ、そんなことか、と思いましたか?でも、これが馬鹿にできないんです。まず基本は、耳元から遠ざけること。特に就寝時は、枕元ではなく、足元や少し離れた場所に置くだけで、体感的な騒音はかなり軽減されます。車中泊であれば、運転席や助手席の足元に置いたり、ラゲッジスペースに置いたりするのも良いでしょう。

また、ファンの排気口の向きも重要です。排気口を壁や自分の方に向けるのではなく、開けた空間や、音を吸収してくれそうな布製品(寝袋や衣類など)の方向に向けてみましょう。音が直接耳に届くのを防ぐだけでも、ずいぶんと印象は変わるものです。さらに、硬い床やテーブルの上に直接置くと、振動が伝わって音が反響し、より大きく聞こえてしまうことがあります。そんな時は、本体の下にタオルやマットを一枚敷いてみてください。これだけで振動が吸収され、不快な共振音を抑えることができます。お金もかからず、すぐに試せる方法なので、ぜひ実践してみてください。

延長コードを活用して本体を遠ざける

「置き場所を工夫すると言っても、使いたい場所の近くにコンセントがないんだよ!」そんな時は、延長コードの出番です。ポータブル電源から家電に繋ぐACケーブルや、スマートフォンに繋ぐUSBケーブルの長いものを用意しましょう。そうすれば、ポータブル電源本体を、耳障りにならない遠い場所…例えば、車の外や、テントの前室、部屋の隅などに設置して、ケーブルだけを手元まで引っ張ってくることができます。

これぞ物理的な解決策。本体が遠くにあれば、ファンがどれだけ元気に回ろうとも、あなたの耳に届く音はごくわずかです。特に、夏場の車中泊などで、窓を少し開けて車外に本体を置き、ケーブルだけを車内に引き込む、といった使い方は非常に有効です。ただし、この方法を使う際には注意点もあります。屋外に置く場合は、急な雨に濡れないように気をつけること。また、長すぎる延長コードや品質の悪いコードは、電力のロスが大きくなったり、安全上の問題を引き起こしたりする可能性もあります。信頼できるメーカーの、適切な長さの延長コードを選ぶようにしましょう。少しの投資で、劇的な静音性を手に入れられる可能性がある、賢い方法です。

まとめ

さて、ここまで「ポータブル電源はうるさいのか?」という素朴な疑問から、その原因、そして静かなモデルの選び方、具体的なおすすめ製品、さらには裏技的な騒音対策まで、かなり詳しく見てきました。いかがでしたでしょうか。もう、やみくもに「うるさい」と不安に思う必要はない、ということがお分かりいただけたのではないかと思います。

騒音の正体は、安全のために頑張ってくれている「冷却ファン」でした。そして、その音を不快に感じるのは、やはり静かな環境で使う時。でも大丈夫です。「デシベル(dB)」という客観的な指標をチェックし、究極の静音性を求めるなら「ファンレス」を、パワーとの両立を狙うなら「賢いファン制御機能」を持つモデルを選ぶ、という明確な指針があります。Jackery、EcoFlow、Ankerといった主要メーカーは、この静音性という課題に真摯に向き合い、驚くほど静かで高性能な製品を次々と生み出しています。

最終的に一番大切なのは、「自分がどんな場面で、何に使いたいのか」を具体的にイメージすることです。その上で、今回ご紹介した選び方や製品の情報を参考にすれば、きっとあなたにとって最高の、静かで頼りになる相棒が見つかるはずです。ポータブル電源がもたらしてくれる自由で快適な時間を、「うるさい」なんていう理由で諦めてしまうのは、あまりにもったいないですからね。