【在宅医療の備え】ポータブル電源は医療機器に使える?災害時の生命線となる一台の見つけ方

PR

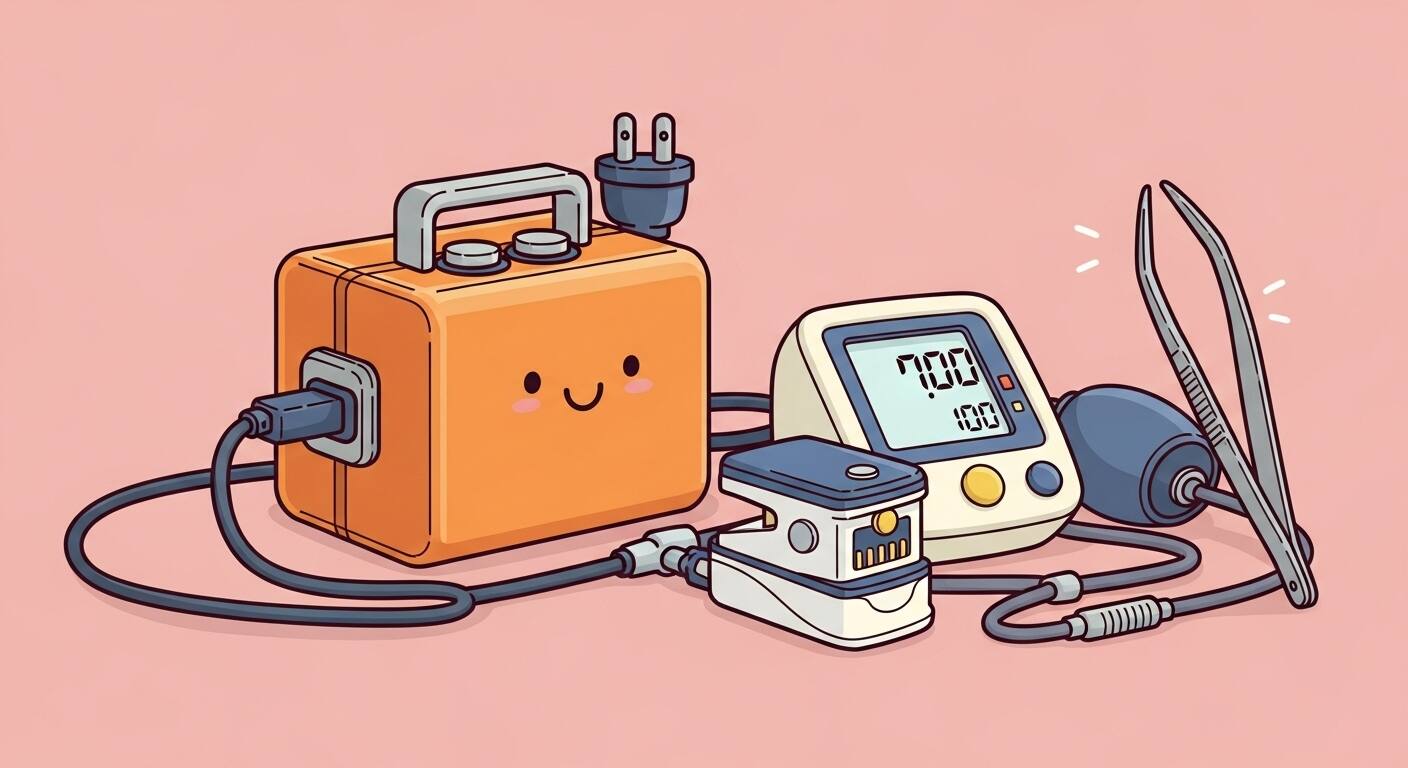

災害や停電、それは本当に突然やってきます。テレビの向こう側の出来事だと思っていた非日常が、ある日突然、自分の日常に襲いかかってくる。その時、もしあなたが、あるいはあなたの大切な家族が、在宅医療で電力が必要な医療機器を使っていたとしたら…?考えただけで、背筋が凍るような思いがしますよね。CPAP(持続陽圧呼吸療法)装置や酸素濃縮器など、命に直結する機器が、停電で止まってしまうかもしれない恐怖。その計り知れない不安を、たった一つの「備え」で解消できるとしたらどうでしょうか。

その答えが、何を隠そう「ポータブル電源」なんです。え?ただのキャンプ道具でしょ?なんて思っていたら、それは大きな間違い。今のポータブル電源は、もはや災害対策の必需品であり、特に医療機器を使うご家庭にとっては「命綱」と呼ぶべき存在に進化しています。

この記事では、なぜ医療機器にポータブル電源が必要なのか、そして最も重要な「どんな製品を選べばいいのか」という核心部分を、詳しく解説していきます。難しい専門用語はなるべく避け、あなたの心に直接届く言葉で語らせてください。ただの製品紹介ではありません。これは、あなたとあなたの大切な人の「万が一」を「安心」に変えるための、未来への投資の話です。この記事を読み終える頃には、きっとあなたに最適な「命を守る一台」が見つかっているはずですよ。

医療機器にポータブル電源を使うなら「純正弦波」一択!これだけは絶対に譲れない理由

ポータブル電源選びで、もしあなたが医療機器への使用を少しでも考えているなら、絶対に、絶対に、絶対に覚えておいてほしい言葉があります。それが「純正弦波(せいげんは)」です。もう一度言いますね、「純正弦波」です。これを無視して価格の安さだけで選んでしまったら、後悔どころの話では済まないかもしれません。最悪の場合、大切な医療機器を壊してしまう危険性すらあるんです。え、大げさだって?いえいえ、これは脅しでも何でもない、紛れもない事実なんです。

なぜそこまで強く言うのか。それは、あなたが普段、家の壁のコンセントから何気なく使っている電気が、この「純正弦波」だからです。CPAPや酸素濃縮器といった精密な電子部品で構成されている医療機器は、この滑らかで安定した波形の電気で動くことを前提に設計されています。パソコンやスマートフォンの充電と同じ感覚で考えてはいけません。レベルが、いや、次元が違うんです。命を守るための機器だからこそ、電源の「質」にこそ、とことんこだわる必要がある。それこそが、後悔しないポータブル電源選びの、第一歩にして最大のポイントなのです。

なぜ「純正弦波」でなければダメなのか?精密機器が悲鳴をあげる前に

「波形なんて、目に見えないものなのに、そんなに大事なの?」そう思いますよね。すごくよく分かります。私も最初はそうでした。でも、この目に見えない「電気の質」が、医療機器の動作を左右する、まさに心臓部なんです。

家庭用のコンセントから供給される電気の波形は、まるで穏やかな波のように、非常に滑らかなカーブを描いています。これが「純正弦波」です。医療機器内部のコンピューターやモーターは、このきれいな波形の電気を受け取ることで、設計通りに正確かつ安定して動作することができます。それはまるで、人間が新鮮で美味しい水を飲んで元気になるのと同じ。機器にとっても「良質なエネルギー源」なんです。

ところが、安価なポータブル電源の中には、この波形がカクカクとした階段状になっている「矩形波(くけいは)」や、それを少しだけ滑らかにした「修正正弦波」というタイプが存在します。これらは、言わば「質の悪い水」。単純な構造の電化製品、例えば白熱電球やヒーターなどなら問題なく動くこともありますが、精密な医療機器にとっては毒になりかねません。

無理やりこの質の悪い電気を流し込むと、機器が異常な熱を持ったり、正しく動作しなかったり、最悪の場合は内部の電子回路がショートして、二度と動かなくなってしまうことも…。そうなれば、修理費用も馬鹿になりませんし、何より、いざという時に使えないのでは全く意味がありませんよね。だからこそ、医療機器に使うポータブル電源は「純正弦波」対応が絶対条件。これは、製品選びにおける「妥協してはいけない一線」だと断言します。

矩形波や修正正弦波との絶望的な違いとは?

もう少しだけ、この波形の違いについてお付き合いください。ここを理解するかどうかで、あなたの選択が天国と地獄ほど変わってくる可能性があるからです。

先ほど、「純正弦波」は滑らかな波だとお伝えしました。一方で、「矩形波」というのは、その名の通り、四角い、まるでブロックが積み重なったような波形をしています。そして「修正正弦波」は、そのブロックの角を少しだけ丸めて、なんとなく純正弦波に「似せた」波形です。似せている、という点がまた厄介なんですよね。

なぜこれらがダメなのか。医療機器は、モーターやコンプレッサーを内蔵していることが多いです。例えばCPAPの送風機能や、酸素濃縮器の圧縮機能ですね。これらのモーターは、滑らかな純正弦波の電気で回ることを前提としています。そこにカクカクの矩形波や、ギザギザの修正正弦波の電気が流れてきたらどうなるか。モーターはスムーズに回れず、「グググ…」といった異音を発したり、無理な力がかかって異常に発熱したりします。これはもう、機器からの悲鳴だと思ってください。

さらに深刻なのは、多くの医療機器が内蔵している「ACアダプター」への影響です。ACアダプターは、コンセントの交流電気を機器が使える直流電気に変換する重要な役割を担っていますが、これも純正弦波を前提に作られています。質の悪い波形の電気が入力されると、アダプター自体が異常発熱し、故障や寿命を縮める原因になります。

つまり、ポータブル電源のせいで、医療機器本体だけでなく、付属品まで壊してしまうリスクがあるのです。「安物買いの銭失い」とは、まさにこのこと。価格差以上の「安心」と「安全性」が、「純正弦波」という言葉には詰まっている。そう考えていただけると、その重要性がより深くご理解いただけるのではないでしょうか。

容量と出力、どっちが大事?医療機器用ポータブル電源の選び方

「純正弦波」の重要性をご理解いただけたところで、次のステップに進みましょう。ポータブル電源のスペック表を見ると、必ず出てくるのが「容量(Wh)」と「出力(W)」という二つの数字。これがまた、初心者を悩ませるんですよね。「どっちの数字を重視すればいいの?」「大きい方がいいんだろうけど、どれくらいあれば安心なの?」そんな疑問が渦巻いているのではないでしょうか。

結論から言ってしまうと、これは「どっちもめちゃくちゃ大事」です。片方だけ見て選ぶと、いざという時に「動かない!」「すぐ電池が切れた!」なんていう最悪の事態に陥りかねません。容量は「どれくらいの時間、電気を使い続けられるか」というスタミナ、出力は「どれだけパワフルな機器を動かせるか」という筋力のようなもの。

医療機器という、絶対に止まってはならないものを動かすためには、このスタミナと筋力の両方を、あなたの使い方に合わせて適切に選ぶ必要があるんです。なんだか難しそう?大丈夫です。これから、誰にでも分かるように、一つずつ丁寧に解説していきますからね。

まずは医療機器の消費電力を確認しよう!全ての計算はここから始まる

ポータブル電源選びは、まず「敵を知る」ことから始まります。この場合の敵とは、あなたが使っている、あるいはこれから使う予定の「医療機器の消費電力(W)」です。この数字が分からなければ、必要な容量も出力も計算のしようがありません。いわば、全ての計算のスタート地点になる、最も重要な情報なんです。

「え、消費電力なんてどこに書いてあるの?」と戸惑うかもしれませんね。確認方法はいくつかあります。まずは、医療機器の「取扱説明書」を見てみてください。「仕様」や「スペック」といったページに、「消費電力:〇〇W」や「定格消費電力:〇〇W」といった記載があるはずです。もし説明書が手元になければ、機器本体やACアダプターに貼られているシールを確認してみましょう。虫眼鏡が必要なくらい小さな文字で書かれていることもありますが、根気よく探せば「INPUT(入力)」や「消費電力」といった項目に、W(ワット)やVA(ボルトアンペア)という単位で書かれていることが多いです。VAで書かれている場合、ほぼWと同じと考えて差し支えありません。

例えば、一般的なCPAP装置であれば50W~90W程度、在宅用の酸素濃縮器になると300W~600Wと、機器によって消費電力は大きく異なります。加湿器や加温ホースを使うかどうかでも消費電力は変わってきます。まずは、ご自身の医療機器の正確な消費電力を把握すること。これが、最適なポータブル電源という「相棒」を見つけるための、確実な第一歩になるのです。

「容量(Wh)」はどれくらい必要?安心できる時間を計算してみよう

医療機器の消費電力(W)が分かったら、次はいよいよ「容量(Wh)」の計算です。Wh(ワットアワー)というのは、「1時間あたりに使える電力量」を示す単位。この数字が大きければ大きいほど、長時間にわたって機器を動かし続けることができます。まさに、ポータブル電源のスタミナですね。

計算方法は意外とシンプルです。基本的な式は以下のようになります。

必要な容量(Wh) = 医療機器の消費電力(W) × 使いたい時間(h)

例えば、消費電力80WのCPAPを、停電した夜間に8時間使いたいとします。すると、80W × 8h = 640Wh となります。つまり、最低でも640Whの容量が必要だ、ということが分かります。簡単ですよね?

…と、ここで終わらないのが、ポータブル電源選びの奥深いところ。実は、この計算には一つ、大事な「お約束」があるんです。それは、ポータブル電源から電気を取り出す際には、必ず「変換ロス」が発生するということ。ポータブル電源内部のバッテリー(直流)からコンセント(交流)に電気を変換する際に、一部が熱として失われてしまうのです。そのため、カタログスペック通りの容量を100%使えるわけではありません。一般的に、使えるのはスペックの80%~85%程度と言われています。

ですから、先ほどの計算式に、この変換ロスを考慮した安全マージンを加える必要があります。

【より安心な】必要な容量(Wh) = 医療機器の消費電力(W) × 使いたい時間(h) ÷ 0.8

先ほどの例で再計算してみましょう。80W × 8h ÷ 0.8 = 800Wh。どうでしょうか。先ほどの640Whから、一気に必要な容量が増えましたよね。この「÷ 0.8」をするかしないかで、いざという時の安心感が全く違ってきます。「計算上は8時間もつはずだったのに、6時間ちょっとで切れてしまった…」なんて悲劇を避けるためにも、必ずこの安全マージンを考慮して、少し余裕のある容量のモデルを選ぶようにしてください。これが、未来の自分を助ける、賢い選択というものです。

見落としがちな「定格出力(W)」の罠。数字が足りないと起動すらしない!

容量(Wh)の計算、お疲れ様でした。これでスタミナは万全!と思いきや、もう一つ、非常に重要な「筋力」の部分が残っています。それが「定格出力(W)」です。これは、「そのポータブル電源が、安定してどれだけのパワーを出し続けられるか」を示す数値。この定格出力が、使いたい医療機器の消費電力を下回っていると、そもそも機器を動かすことすらできません。コンセントを挿しても、うんともすんとも言わない、なんてことになりかねないんです。

例えば、定格出力が300Wのポータブル電源に、消費電力400Wの酸素濃縮器を繋いでも、パワー不足で動かせません。これは分かりやすいですよね。問題は、ここにも「罠」が潜んでいることです。

それは、「サージ電力(または起動電力)」という存在。モーターやコンプレッサーを内蔵した機器は、動き出す瞬間に、通常運転時の何倍もの大きな電力を一瞬だけ必要とすることがあります。これがサージ電力です。普段は消費電力80WのCPAPでも、起動する一瞬だけ150Wの電力が必要になる、といったケースがあるのです。この時、ポータブル電源の定格出力が100Wしかなかったらどうなるでしょう。答えは、起動できません。ポータブル電源の安全装置が働き、電源が落ちてしまうのです。

このサージ電力は、医療機器の取扱説明書にも書かれていないことが多く、非常に厄介な存在です。そのため、ポータブル電源を選ぶ際は、医療機器の消費電力に対して、定格出力に十分な余裕を持たせることが鉄則になります。具体的には、消費電力の2倍から3倍程度の定格出力があるモデルを選ぶと、まず間違いありません。消費電力80WのCPAPなら定格出力300W以上、消費電力400Wの酸素濃縮器なら定格出力1000W以上といった具合です。「大は小を兼ねる」という言葉は、まさにこの定格出力のためにあると言っても過言ではないでしょう。容量だけでなく、この出力もしっかり確認すること。それが、確実に「動く」安心を手に入れるための鍵なのです。

【目的別】医療機器におすすめのポータブル電源はこれだ!

さあ、お待たせしました!「純正弦波」「容量」「出力」という、医療機器用ポータブル電源選びの三種の神器についてご理解いただけたところで、いよいよ具体的な製品を見ていきましょう。世の中には星の数ほどのポータブル電源がありますが、医療機器に使うとなると、その選択肢はぐっと絞られてきます。安全性、信頼性、そして性能。その全てを高いレベルで満たした製品でなければ、大切な命を預けることはできませんよね。

ここでは、「こういう目的の人には、このモデルがぴったりじゃないか?」という視点で、いくつかの代表的な製品をピックアップしてみました。もちろん、これが唯一の正解というわけではありません。ですが、数々の製品を比較検討する中で、特に「これは信頼できる」と感じたものばかりです。あなたの使い方や、どんな医療機器を動かしたいのかを想像しながら、読み進めてみてください。きっと、「これだ!」と思える一台との出会いが待っているはずです。型番は正確に記載するよう細心の注意を払っていますので、ぜひ参考にしてください。

【CPAPユーザー向け】コンパクトさと安心感を両立するなら EcoFlow RIVER 2 Pro

まずご紹介したいのが、CPAP(持続陽圧呼吸療法)装置をお使いの方に、特におすすめしたい一台です。EcoFlow社の「RIVER 2 Pro」。なぜこれか?それは、CPAPに必要な性能を十分に満たしながら、比較的コンパクトで扱いやすいという、絶妙なバランス感覚を持っているからです。

まずスペックを見てみましょう。容量は768Wh。先ほどの計算を思い出してください。例えば消費電力80WのCPAPなら、768Wh ÷ 80W × 0.8(安全率)で、約7.6時間。一晩、安心して眠るには十分なスタミナを持っていることが分かります。そして何より重要な定格出力は800W。CPAPの消費電力が仮に100Wだとしても、8倍もの余裕があります。これなら、起動時のサージ電力を心配する必要はまずないでしょう。もちろん、波形は安心の「純正弦波」です。

このRIVER 2 Proの凄いところは、それだけではありません。特筆すべきは、その充電速度。なんと、ACコンセントからなら、わずか70分で0%から100%までフル充電できてしまうんです。これは業界でもトップクラスの速さ。普段使いでうっかり充電を忘れていても、寝る前に気づけばすぐに満タンにできる。このスピード感は、日々の安心に直結しますよね。

さらに、バッテリーには安全性が高く長寿命な「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用。約3000回も繰り返し使えるので、一度購入すれば10年近くは使い続けられる計算になります。まさに、長く付き合える頼れる相棒。重さは約7.8kgと、決して軽くはありませんが、いざという時に持ち運ぶことは十分に可能な範囲です。「毎晩のCPAPに、確実な安心をプラスしたい」。そう考えるなら、このEcoFlow RIVER 2 Proは、間違いなく最有力候補の一つになるはずです。

【酸素濃縮器もOK】大容量・高出力で万全の備えを!Jackery ポータブル電源 1000 Plus

次に、在宅用の酸素濃縮器など、より消費電力の大きな医療機器をお使いの方にご紹介したいのが、ポータブル電源の老舗ブランド、Jackery(ジャクリ)の「ポータブル電源 1000 Plus」です。酸素濃縮器は、機種によっては消費電力が300W~600Wにも達するため、ポータブル電源にも相応の容量とパワーが求められます。その点、この1000 Plusは、まさに「頼れる兄貴」といった風格の一台です。

その容量は、どっしり構えた1264Wh。仮に消費電力350Wの酸素濃縮器を使った場合、1264Wh ÷ 350W × 0.8で、約2.8時間動かせる計算になります。数時間程度の停電なら、これ一台で十分に乗り切れる安心感があります。そして、注目すべきは定格出力。なんと2000Wものパワーを誇ります。これだけあれば、ほとんどの家庭用電化製品は動かせますし、消費電力の大きな酸素濃縮器の起動も全く問題ありません。もちろん、波形は医療機器にも安心の「純正弦波」です。

このモデルの真骨頂は、その「拡張性」にあります。別売りのバッテリーパックを追加することで、容量を最大5000Whまで増やすことができるんです。これはもう、家庭用の蓄電池に匹敵するレベル。もし大規模災害で長期の停電が起きたとしても、これだけあれば数日間、医療機器を動かし続けることも夢ではありません。まさに「備えを万全にしたい」というニーズに、完璧に応えてくれる仕様と言えるでしょう。バッテリーは安全性の高い「リン酸鉄リチウムイオン電池」で、約4000サイクルの長寿命。Jackeryブランドが長年培ってきた信頼性と、万が一のサポート体制も心強いポイントです。少し価格は張りますが、何物にも代えがたい「絶対的な安心感」を手に入れたいなら、このJackery ポータブル電源 1000 Plusは、検討する価値のある選択肢です。

【究極の安心感】リン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルのすすめ Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)

最後に、安全性と長寿命という観点から、「究極の安心感」を求める方にご紹介したいのが、Anker(アンカー)の「757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)」です。Ankerといえば、スマートフォンの充電器などでお馴染みのブランドですが、ポータブル電源の分野でも非常に評価が高いんです。その理由は、製品の作り込みの丁寧さと、何よりユーザーの安全を第一に考えた設計思想にあります。

このモデルの最大の特徴は、心臓部であるバッテリーに、先ほどから何度か登場している「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用している点です。このリン酸鉄リチウムイオン電池、一般的なポータブル電源に使われることの多い三元系リチウムイオン電池と比較して、熱暴走のリスクが極めて低く、非常に安全性が高いことで知られています。さらに、繰り返し充電への耐性が強く、このモデルも約3000回のサイクル寿命を誇ります。つまり、安全で、かつ非常に長持ちする。医療機器という、ただでさえデリケートなものを繋ぐのですから、電源自体の安全性が高いに越したことはありませんよね。

スペックも申し分ありません。容量は1229Whと大容量で、Jackery 1000 Plusとほぼ同等。定格出力は1500Wで、これも酸素濃縮器を動かすのに十分なパワーです。もちろん、波形は「純正弦波」。Anker独自の急速充電技術により、大容量にもかかわらず約1.5時間でフル充電できるのも嬉しいポイントです。少し武骨で重厚なデザインは好みが分かれるかもしれませんが、その分、堅牢性は抜群。

アウトドアでのラフな使用にも耐えるタフな作りは、災害時という過酷な環境下での信頼性にも繋がります。価格だけでなく、「安心」という付加価値を最も重視する。そんなあなたにこそ、このAnker 757 Portable Power Stationは、最高のパートナーになってくれるかもしれません。

購入前に知っておきたい!ポータブル電源と医療機器の付き合い方

さて、ここまでで、あなたにぴったりのポータブル電源のイメージが、かなり具体的になってきたのではないでしょうか。ですが、購入して「はい、おしまい」ではないのが、この世界の面白いところでもあり、注意すべきところでもあります。ポータブル電源は、購入してからが本当のスタート。特に医療機器と組み合わせて使うのですから、その「付き合い方」を正しく知っておくことが、いざという時に100%の性能を発揮させるための鍵となります。

「え、ただ充電しておくだけじゃダメなの?」なんて声が聞こえてきそうですが、ちょっと待ってください。せっかく手に入れた「命綱」を、いざという時にただの重たい箱にしてしまわないために、いくつか知っておいてほしいことがあるんです。ここでは、購入後のメンテナンスの重要性や、さらに安心感を高めるための応用テクニックについて、少しだけお話しさせてください。

定期的なメンテナンスを忘れずに!いざという時の「まさか」を防ぐ

想像してみてください。何ヶ月もクローゼットの奥にしまい込んでいたポータブル電源。ついに停電が起きて、「よし、出番だ!」と取り出してみたら、電源ボタンを押しても何の反応もない…。これ、笑い事じゃなく、本当に起こり得ることなんです。

ポータブル電源に使われているリチウムイオン電池は、「過放電」という状態が非常に苦手。電池残量が0%のまま長期間放置されると、バッテリーが深刻なダメージを受け、二度と充電できなくなってしまうことがあるのです。これを防ぐために最も重要なのが、定期的なメンテナンス。具体的には、3ヶ月から半年に一度は、ポータ-ブル電源の状態を確認し、充電してあげることが必要です。理想を言えば、残量が80%くらいになるように充電し、保管しておくのがバッテリーの寿命を最も長持ちさせると言われています。

「そんなに頻繁に?面倒くさいな…」と感じるかもしれません。でも、考えてみてください。車のエンジンオイルを定期的に交換したり、火災報知器の電池を確認したりするのと同じです。いざという時に確実に動いてもらうための、これは「儀式」のようなもの。カレンダーに「ポータブル電源の日」と書き込んでおくのも良いかもしれませんね。

また、年に一度くらいは、実際に医療機器を繋いでみて、きちんと動作するかを確認する「実地訓練」もおすすめです。これをやっておくだけで、本番での安心感が全く違ってきます。面倒くさがらず、愛情を持って接してあげること。それが、あなたのポータブル電源と末永く、そして確実に付き合っていくための秘訣です。

ソーラーパネルとの連携で停電が続いても安心という選択肢

ポータブル電源を手に入れただけでも、数時間から一晩程度の停電への備えは万全になりました。しかし、もし、それが大規模な災害で、停電が2日、3日、あるいはそれ以上続いたら…?ポータブル電源の電気を使い切ってしまったら、そこでおしまいです。その「もしも」の先の不安まで解消してくれるのが、「ソーラーパネル」との連携です。

最近のポータブル電源の多くは、別売りのソーラーパネルから充電できるようになっています。日中、晴れてさえいれば、太陽の光を使ってポータブル電源に電気を蓄えることができるのです。これは、停電が長期化した場合の、まさに「無限のエネルギー源」を手に入れることに他なりません。医療機器を使いながら、同時に充電していく。これができれば、停電が何日続こうと、最低限の電力を確保し続けることが可能になります。

もちろん、天候に左右されますし、発電できる電力量もパネルの性能や日差しの強さによりますから、万能ではありません。しかし、「電気が尽きたらどうしよう」という絶望的な不安から解放されるだけでも、その価値は計り知れないものがあるのではないでしょうか。ポータ-ブル電源とソーラーパネルをセットで導入するには、それなりの初期投資が必要です。

ですが、これは単なる出費ではありません。未来に起こりうる、あらゆる事態を想定し、それでもなお「生き抜く」ための、最も確実な投資の一つだと私は考えます。ポータブル電源の購入を検討する際には、ぜひこの「ソーラー充電」という選択肢も、頭の片隅に置いておいてみてください。備えあれば憂いなし、とはよく言ったものです。

まとめ 医療機器のためのポータブル電源選びは未来への投資である

さて、ここまで医療機器に使うためのポータブル電源について、かなり熱っぽく語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。なんだか難しい話も多かったかもしれませんが、私が一番伝えたかったのは、たった一つのシンプルな事実です。「備えることで、未来は変えられる」ということ。ポータブル電源を選ぶという行為は、単に「モノを買う」ということではありません。それは、突然訪れるかもしれない非日常に対する「不安」を、日々の「安心」に書き換えるための、極めて能動的で、そして賢明な「投資」なのです。

「純正弦波」という電気の質にこだわること。自分の医療機器に合った「容量」と「出力」を正しく見極めること。そして、手に入れた後も、愛情を持って「メンテナンス」を続けること。これらは全て、あなたと、あなたの大切な人の命を守るという、たった一つの目的に繋がっています。少しお金はかかるかもしれません。場所も取るかもしれません。

でも、想像してみてください。真っ暗な夜、全てのライフラインが止まってしまった中で、あなたの手元だけは、医療機器を動かすための確かな「光」が灯っている。その安心感は、何物にも代えがたい価値があると思いませんか?災害は忘れた頃にやってきます。だからこそ、日常が続いている「今」こそが、備えるための絶好の機会なのです。この記事が、あなたのその一歩を踏み出す、小さなきっかけになれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。