ポータブル電源にアース線は本当に必要?安全神話のウソとホントを徹底解説

PR

ポータブル電源、一家に一台が当たり前になりつつあるこの便利なアイテム。キャンプや車中泊、そして突然の停電に備える防災グッズとして、その存在感は増すばかりです。しかし、購入を考え始めると、ふと目に入る「アース線」という謎の単語。「これ、繋がないと危ないの?」「そもそもどうやって繋ぐの?」そんな疑問が頭をよぎり、急に購入のハードルが上がってしまった…なんて経験、ありませんか?

安心してください。結論から言えば、ほとんどの場合、ポータブル電源にアース接続は必要ありません。メーカーが安全性をしっかり確保した設計をしてくれているからです。しかし、それはあくまで「原則」。特定の家電を使ったり、特殊な状況下では、このアース線が命綱になることもあるのです。この違いを知らないままだと、せっかくの便利なポータブル電源が、ただの「ちょっと怖い箱」になってしまいかねません。

この記事では、そんなポータブル電源とアース線の、ちょっと面倒で、でも知っておけば100倍安心して使える関係性を、どこよりも分かりやすく、そして生々しく解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたはアース線の悩みから解放され、自信を持って自分の使い方に合ったポータブル電源を選び、安全に使いこなせるようになっているはずです。さあ、一緒にアース線のモヤモヤを晴らしていきましょう。

ポータブル電源のアース線接続は原則不要!でも、それって本当?

「ポータブル電源にアース線は基本的にいりません」…こう言われても、にわかには信じがたいですよね。だって、家のコンセントにはアース端子が付いているものも多いし、「電気製品にはアース」って、なんだか呪文のように聞いてきた気がしますから。え、じゃあ今まで信じてきたことは何だったの?って。うん、その気持ち、すごくよく分かります。でも、これにはちゃんとした理由があるんです。まずは、その「なぜ?」の部分から、じっくりと紐解いていきましょうか。

そもそもアース線って何のためにあるの?感電防止のお守りみたいなもの

まず、目の前の敵を知ることから始めましょう。そもそも「アース線」って、一体何者なんでしょうか。専門用語を並べても眠くなるだけなので、ざっくり言ってしまうと、「電気の逃げ道」です。そして、その逃げ道の先は「地球(アース)」、つまり地面ですね。

普段、家電製品は電気が決められたルート(回路)を通って動いています。でも、何かの拍子に製品が壊れたり、コードが傷ついたりして、電気が本来のルートから漏れてしまうことがあるんです。これを「漏電」と呼びます。この漏電した電気が行き場をなくして製品の金属部分なんかに漂っていると、そこに人間が触れた瞬間…バチッ!と。電気が人間の体を通って地面に流れようとする。これが感電です。想像しただけでも痛いし、本当に怖いですよね。

ここで登場するのがアース線。この「電気の逃げ道」をあらかじめ用意しておいて、もし電気が漏れても、人間に流れる前に地面に安全に逃がしてしまおう、というわけです。まさに、感電事故から私たちを守ってくれる、大切なお守りのような存在なんです。家の洗濯機や電子レンジ、冷蔵庫なんかに緑色の線が付いているのは、水気のある場所で使うことが多く、特に漏電のリスクが高いからなんですね。

なぜポータブル電源にアース線が基本的にいらないのか

じゃあ、なんでそんな大切なお守りであるアース線が、ポータブル電源には基本的に必要ないんでしょうか。それは、ポータブル電源の構造に秘密があります。多くのポータブル電源は、「独立した電源」であることが最大のポイントです。家のコンセントのように、電線を通って発電所と繋がっているわけではありません。それ自体が一個の完結した電気の塊、みたいなイメージです。

さらに、多くの製品では「フローティングアース(非接地方式)」や「二重絶縁構造」といった安全技術が採用されています。フローティングアースというのは、電気の回路が地面から浮いている(フローティング)状態になっているということ。そもそも地面と繋がっていないので、万が一漏電したとしても、人が触ったくらいでは電気が人の体を通って地面に流れようとしないんです。道が繋がってないんだから、流れるわけないよね、って理屈です。

二重絶縁構造は、電気を流す部分が二重の絶縁体でガッチリガードされている構造のこと。これでもかというくらい、電気が外に漏れ出さないように工夫されているわけです。メーカーが「うちの製品は、アースがなくても安全に使えるように作ってありますから!」と、自信を持って送り出している証拠とも言えます。だから私たちは、原則としてアース線のことを気にせずにポータブル電源を使うことができるのです。ありがたい話ですよね。

「原則」不要ってことは…やっぱり必要な時もあるってこと?

さて、ここで勘の良い方は気づいたかもしれません。「原則」「基本的に」って言葉が、なんだか引っかかりませんか?そうです、その通り。100%どんな時でも不要かというと、残念ながらそうではないんです。世の中に「絶対」がないのと同じで、ポータブル電源とアース線の関係にも、例外的なシナリオが存在します。

「なーんだ、じゃあ安心!」とここで思考停止してしまうのが、実は一番危ないパターン。この「例外」を知っているかどうかが、ポータブル電源を安全に使いこなすための分かれ道になります。例えば、接続する家電の種類だったり、ポータブル電源の使い方だったり…。特定の条件下では、あの緑色の線が、再び重要なお守りとしての役割を帯びてくるんです。

「じゃあ、その『特定の条件』って何なのさ!」って声が聞こえてきそうですね。ええ、もちろんです。そこをはっきりさせないことには、安心して枕を高くして眠れませんから。次の章では、この「原則」を覆す、アース線が必要になる具体的なケースについて、じっくりと、ねっとりと解説していきたいと思います。油断していると、思わぬところで足をすくわれるかもしれませんよ…?

油断大敵!ポータブル電源でアース線が必要になる特定のケース

「基本的にはいらない」という言葉の甘い響きに安心してはいけません。ポータブル電源ライフにおける落とし穴は、まさにこの「例外」にこそ潜んでいるのですから。ここでは、あなたが「アース、繋いだ方がいいかも…」と真剣に検討すべき、具体的なシチュエーションを3つ挙げて解説します。自分の使い方がこれに当てはまらないか、よーく確認してみてくださいね。

ケース1:特定の家電製品を接続するとき

まず一番に気をつけたいのが、接続する「家電製品の種類」です。すべての家電が、ポータブル電源の安全設計だけでOKというわけではないんです。特に注意が必要なのは、精密機器や、もともとアース接続が強く推奨されているタイプの製品です。

例えば、医療機器。生命に関わるような機器をポータブル電源で動かす場合、万が一の誤作動も許されません。アース接続は、機器を安定させる意味でも重要になってきます。まあ、あまり一般的な使い方ではないかもしれませんが…。もっと身近な例でいうと、音響機器。野外イベントやキャンプで、ギターアンプやミキサーをポータブル電源に繋いで音を出したい!なんて時、アースが接続されていないと「ブーン」という不快なノイズ(ハムノイズ)が発生することがあります。

せっかくの演奏がノイズまみれになったら、もう最悪ですよね。これは、機器が漏れた微弱な電流を拾ってしまうことが原因の一つで、アースで電気を地面に逃がしてあげることで改善されることが多いんです。

他にも、製造年が古い家電や、海外製の特殊な電気製品なども要注意です。これらの製品は、現在の日本の安全基準とは異なる思想で設計されている可能性があります。製品の取扱説明書に「必ずアース接続をしてください」と明記されている場合は、ポータブル電源で使う際も、その指示に従うのが賢明です。たかがアース、されどアース。家電からの「SOSサイン」を見逃さないようにしましょう。

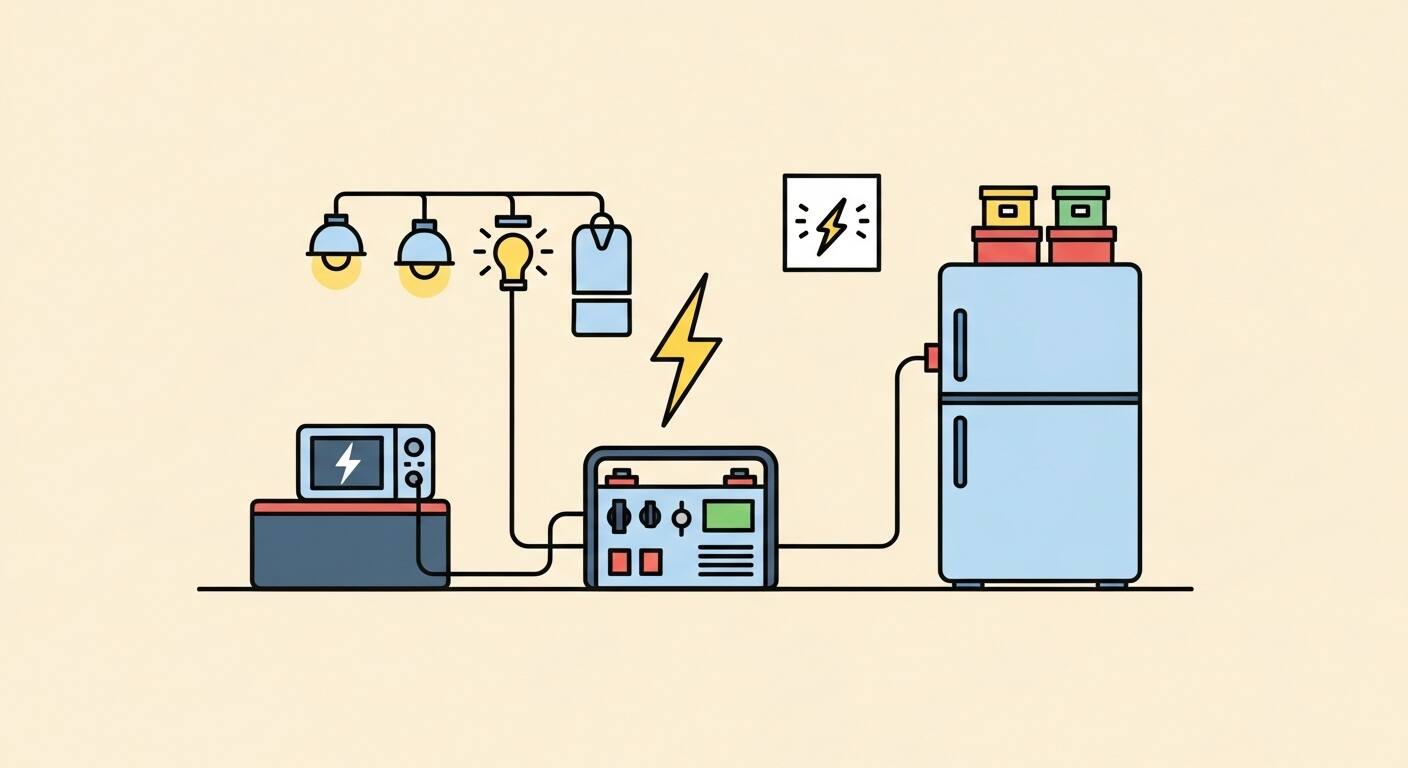

ケース2:ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながら使う(パススルー充電)

ポータブル電源の便利な機能の一つに「パススルー充電」があります。これは、ポータブル電源本体を家庭のコンセントで充電しながら、同時にポータブル電源から他の家電へ給電する使い方です。停電時にデスクトップPCのバックアップ電源として使う場合など、非常に役立つ機能ですよね。

しかし、この時、状況は少し複雑になります。なぜなら、ポータブル電源が「独立した電源」ではなく、壁のコンセントを通じて「電力系統と繋がった状態」になるからです。思い出してください、家のコンセントにはアース端子が付いていることが多いですよね。それは、電力系統全体でアースを取ることで安全を確保しているからです。

この状態でパススルー充電を行うと、ポータブル電源もその電力系統の一部になります。もし、接続している家電で漏電が起きた場合、その電気が家庭の配線側に影響を与えたり、あるいはその逆も然り。リスクがゼロとは言い切れなくなってきます。そのため、パススルー充電を常時行うような使い方をするのであれば、ポータブル電源のアース端子を、壁のコンセントのアース端子にしっかりと接続しておく方が、より安全性が高まる、というわけです。常に繋ぎっぱなしにするような据え置き的な使い方をする人は、特に覚えておいて損はない知識です。

ケース3:ソーラーパネルで充電する場合の注意点

キャンプや防災で大活躍するのが、ソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせ。太陽光さえあれば電気が作れるなんて、まるで夢のようですよね。しかし、このソーラーパネルのシステムが大規模になったり、特定の環境下では、アースの重要性が増してきます。

特に、自宅の屋根に設置するような本格的な太陽光発電システムでは、落雷などによる過電圧から機器を守るために、アース(接地)工事が法律で義務付けられています。まあ、キャンプで使うような折りたたみ式のポータブルソーラーパネルで、そこまで大掛かりな話になることは稀です。ほとんどのポータブルソーラーパネルは、ポータブル電源に直接繋ぐだけで、特にアースを意識する必要はありません。

ただし、注意したいのは雷です。雷はとんでもなく高い電圧を持っていますから、直撃はもちろん、近くに落ちただけでも(誘導雷)、ソーラーパネルや接続しているポータブル電源に深刻なダメージを与える可能性があります。屋外にパネルを広げている時にゴロゴロと鳴り始めたら、アースがどうこう言う前に、すぐに接続を外して屋内などの安全な場所に避難するのが鉄則です。自然の力の前では、人間の作った安全装置なんて無力なこともありますからね。過信は禁物、というわけです。

じゃあ、どうやって?ポータブル電源のアース線のつなぎ方

「よし、自分の使い方はアースが必要なケースに当てはまるぞ」と分かったところで、次の疑問は「で、具体的にどうやって繋ぐの?」ですよね。大丈夫、決して難しい話ではありません。いくつかの方法を知っておけば、状況に応じてスマートに対応できます。ここでは、代表的なアース線の接続方法と、絶対にやってはいけない危険な方法について、しっかりと覚えていきましょう。

一番簡単なのはアース付きコンセントを使うこと

最も手軽で確実なのが、この方法です。もし、あなたが室内でポータブル電源のアースを取りたい場合、まずは壁のコンセントを見てみてください。エアコン用や、キッチン・洗面所などの水回りには、コンセントの差込口の下に、パカっと開くフタが付いた小さな穴があるはずです。これが「アース端子」。

接続方法は、驚くほど簡単。市販されているアース線(片方がY字や丸型の端子、もう片方がクリップやネジになっているものが多い)を用意します。まず、ポータブル電源本体にあるアース接続用のネジ(だいたい緑色のマークや「GND」の文字があります)を少し緩め、そこにアース線のY字端子などを挟んで、再びネジを締めて固定します。そして、もう片方の線を、壁コンセントのアース端子に差し込むか、ネジ式の場合はネジを緩めて挟んで締めるだけ。これで完了です。

これだけで、ポータ-ブル電源は家のアースシステムと繋がり、万が一の漏電時も安全に電気を地面に流してくれます。特に前述したパススルー充電を行う際には、この方法が最も確実で安心できる選択肢と言えるでしょう。特別な工具も技術もいらないので、誰でもすぐに実践できます。

屋外でアース線を接続するならアース棒が必須

では、キャンプ場や野外イベント会場など、近くにアース端子付きのコンセントがない場合はどうすればいいのでしょうか。答えは、「自分で地面(アース)を作る」です。そのために使うのが「アース棒(接地棒)」というアイテム。その名の通り、地面に打ち込むための金属の棒です。

これも使い方は原始的でシンプル。まず、アース棒をハンマーなどで地面に深く打ち込みます。湿っている土壌の方が電気を通しやすいので、場所を選ぶのもポイントです。そして、アース棒の頭には電線を接続するための端子が付いているので、そこにアース線の片側を接続します。もう片方は、先ほどと同じようにポータブル電源のアース端子に接続。たったこれだけです。

「え、金属の棒を地面に刺すだけでいいの?」と思うかもしれませんが、それでいいんです。地面は巨大な導体なので、しっかりと棒が刺さっていれば、電気の逃げ道としては十分な役割を果たしてくれます。アース棒やアース線は、ホームセンターや通販で手軽に購入できます。「アウトドアでもノイズ対策を万全にしたい!」という音響マニアな方や、より安全性を追求したいキャンパーの方は、一式持っておくと安心感が違いますよ。

アース線の代わりにやっちゃいけない危険な接続方法

手軽にアースを取りたいからといって、絶対にやってはいけない「なんちゃってアース」が存在します。これはもう、冗談抜きで危険なので、絶対に真似しないでください。その代表格が、「水道管」や「ガス管」への接続です。

「金属だし、地面に繋がってるから大丈夫でしょ?」なんて考えは、命取りになりかねません。最近の水道管は、途中で塩化ビニル管などの絶縁体が使われていることがあり、アースとして全く機能しない可能性があります。それどころか、漏電した電気が水道管を伝って、別の場所で感電事故を引き起こす恐れも。最悪です。

そして、ガス管。これはもう、論外です。絶対に、絶対にダメです。万が一、接続部から火花が散ったらどうなりますか?漏れたガスに引火して、大爆発…考えただけでも背筋が凍ります。ガス管へのアース接続は、ガス事業法で固く禁じられています。これはもう、「やったら犯罪レベル」と覚えておいてください。安全のためにやっているつもりが、最悪の事態を招いてしまっては本末転倒です。正しい知識で、安全にアース接続を行いましょう。

人気ポータブル電源のアース端子事情をチェック!

さて、アース線の必要性や接続方法が分かってきたところで、次に気になるのは「じゃあ、自分が欲しいと思ってるあのポータブル電源には、そもそもアース端子が付いてるの?」という点ですよね。ここでは、市場で人気を集めている代表的なメーカーの製品を例に、アース端子の有無や各社のスタンスについて見ていきましょう。モデルチェンジで仕様が変わることもあるので、あくまで参考として、最終的には公式サイトや取扱説明書で確認してくださいね。型番は絶対に間違えないようにしないと!

Jackery(ジャクリ)シリーズのアース端子

ポータブル電源の代名詞ともいえるJackery(ジャクリ)。オレンジ色のカラーリングが印象的で、多くのキャンパーや防災意識の高い家庭で愛用されています。では、Jackeryの製品にアース端子はあるのでしょうか。

結論から言うと、Jackeryの多くのモデル、例えば「Jackery ポータブル電源 1000 Pro」や「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」などには、AC出力コンセントのすぐ近くに、アース接続用のネジが備わっています。これは、ユーザーが必要だと判断した場合に、きちんとアース接続ができるようにという配慮の表れでしょう。

ただし、Jackeryの公式サイトや説明書では、「通常の使用においてアース接続は不要」というスタンスが示されていることが多いです。これは、先ほど説明したフローティングアース(非接地)設計により、製品単体で安全性が確保されているためです。しかし、同時に「ノイズの発生を抑えたい場合や、特定の機器を接続する場合にはアース接続を推奨する」といった旨の記述も見られます。つまり、「基本はいらないけど、必要な人のためにちゃんと用意はしてありますよ」という、非常にユーザーフレンドリーな姿勢と言えますね。

EcoFlow(エコフロー)シリーズのアース端子

急速充電技術とスタイリッシュなデザインで人気を博しているEcoFlow(エコフロー)。「DELTA」シリーズや「RIVER」シリーズなど、パワフルなモデルを次々と市場に投入しています。EcoFlow製品のアース端子事情はどうなっているでしょうか。

EcoFlowの主力モデル、例えば「EcoFlow DELTA 2」や、よりパワフルな「EcoFlow DELTA Pro」などにも、やはりアース接続用の端子が本体に設けられています。場所はモデルによって異なりますが、大抵はACコンセントの近くや本体側面に、緑色のマークと共に配置されています。

EcoFlowもJackeryと同様に、基本的には非接地方式で安全性を確保しているため、通常の使用でアース接続を必須とはしていません。しかし、取扱説明書などでは、パススルーモード(EPSモード)での使用時や、特定の環境下での安全性をさらに高めるために、アース接続を行うことが推奨されています。特に、家庭のバックアップ電源として本格的にシステムを組むことを想定したDELTA Proのようなモデルでは、アース接続の重要性がより強調されている印象です。高機能・高出力なモデルだからこそ、安全への配慮もより一層丁寧になっている、ということでしょう。

Anker(アンカー)シリーズのアース端子

モバイルバッテリーや充電器でおなじみのAnker(アンカー)も、ポータブル電源市場で大きな存在感を示しています。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した「Solix」シリーズ(旧称:PowerHouseシリーズ)が人気です。

Ankerのポータブル電源、例えば「Anker Solix C1000 Portable Power Station」や、大型の「Anker Solix F2000 (PowerHouse 767)」といったモデルにも、しっかりとアース端子が装備されています。Anker製品も、もちろん単体での安全基準はクリアしていますが、ユーザーの多様な使用シーンを想定して、アース接続の選択肢を残してくれているわけです。

Ankerの考え方も他社と基本的には同じです。日常的なアウトドアでの使用などではアースは不要ですが、精密機器の接続や、先ほど解説したようなパススルー的な使い方をする場合には、アースを取ることで、より万全の体制を整えることができます。結局のところ、主要なメーカーはどこも「製品単体で安全です。でも、万が一のことや、よりシビアな使い方をする人のために、アース端子という『保険』もちゃんと用意していますよ」というスタンスで共通していると言えそうですね。

まとめ ポータブル電源のアース線を理解して、安全な電源ライフを!

さて、ここまでポータブル電源とアース線という、一見すると地味で難しそうなテーマについて、詳しく、語ってきました。もう一度、大事なポイントを振り返っておきましょうか。まず、大原則として「ポータブル電源にアース接続は基本的に不要」。これは、製品自体が地面から独立した電源であり、メーカーが二重絶縁構造などで安全性を確保してくれているからです。この事実は、まずあなたの心を軽くしてくれるはずです。

しかし、「基本的」という言葉がクセモノで、特定の状況下ではアース接続が重要になるケースがある、ということも学びました。ノイズを嫌う音響機器や精密機器を使う時、家庭のコンセントに繋ぎっぱなしにするパススルー充電の時、そして法律で定められた大規模なソーラーシステムを組む時などです。自分の使い方がこの「例外」に当てはまるかどうか、冷静に見極める目を持つことが、何よりも大切なのです。

もしアース接続が必要だと判断したら、その方法は決して難しくありません。室内なら壁のコンセントのアース端子に、屋外ならアース棒を地面に打ち込んで接続する。ただ、絶対にやってはいけないのが、ガス管や水道管への「なんちゃってアース」。これは安全確保どころか、大事故を招きかねない危険行為です。

Jackery、EcoFlow、Ankerといった主要メーカーの製品には、こうした万が一のケースに備えて、きちんとアース端子が用意されています。これは、メーカーの安全に対する真摯な姿勢の表れです。結局のところ、ポータブル電源とアース線の関係は、「知っているかどうか」が全て。知っていれば、何も怖がることはありません。自分の使い方を正しく理解し、必要に応じて適切な対応をする。たったそれだけで、あなたはポータブル電源という最高の相棒と、末永く、そして安全に付き合っていくことができるのです。さあ、アース線の悩みはもう終わり。自信を持って、あなたにぴったりの一台を見つけに出かけましょう!