後悔しないポータブル電源選び!カギは『低消費電力』にあった。失敗談から学ぶ最適解

PR

ポータブル電源、欲しくなりますよね。キャンプや車中泊、それに災害への備えとしても、一家に一台あると安心感が違います。でも、いざ選ぶとなると「どれも同じに見える…」「容量(Wh)が大きければいいんでしょ?」なんて思っていませんか?実は、そこに大きな落とし穴があるんです。

結論から言います。ポータブル電源選びで本当に重要なのは『低消費電力』の機器をいかに賢く、そして長く使えるか、という視点です。大は小を兼ねる、なんて言葉を信じて大容量モデルを買ったのに、スマホを数回充電しただけで「あれ、もうメモリが半分!?」なんて経験、意外と”あるある”なんですよ。なぜなら、多くのポータブル電源は、小さな電力を使うのがちょっと苦手だから。

この記事では、なぜ『低消費電力』という視点があなたのポータブル電源選びを成功に導くのか、その理由を徹底的に解説します。AC変換ロスという名の罠、賢いモデルが搭載するエコモードの秘密、そしてあなたの使い方に本当にマッチするモデルの選び方まで。この記事を読み終える頃には、あなたはもうポータブル電源選びで迷わない、自分だけの最高の相棒を見つけ出すための確かな目を持っているはずです。さあ、後悔しないための、本当のポータブル電源選びを始めましょう。

ポータブル電源選びの盲点 それは『低消費電力』という視点

ポータブル電源を選ぶとき、ほとんどの人がまず何を見ますか?おそらく、バッテリー容量を示す「Wh(ワットアワー)」や、一度に使える電化製品のパワーを示す「W(ワット)」でしょう。もちろん、これらは非常に重要な指標です。ドライヤーや電気ケトルを使いたいなら、出力(W)が足りないと話になりませんし、使える時間が短ければ意味がありませんからね。

でも、ですよ。実際にポータブル電源を使うシーンをよーく想像してみてください。キャンプの夜、延々と電気ケトルを沸かし続けますか?四六時中ドライヤーを使っていますか?…たぶん、違いますよね。多くの時間、私たちが使っているのは、スマートフォンやタブレットの充電、LEDランタンの点灯、ノートパソコンでの作業、あるいは小型の扇風機といった、比較的消費電力の少ない機器のはずなんです。

ここに気づけるかどうか、それが運命の分かれ道。大容量・高出力というスペックの華やかさに隠された、『低消費電力』というキーワードこそが、満足できるポータブル電源ライフを送るための鍵なのです。

大は小を兼ねない?容量だけじゃないポータブル電源の真実

「どうせ買うなら一番大きいのを!」その気持ち、痛いほどわかります。スペックが高い方が安心だし、何よりカッコいい。でも、ポータブル電源の世界では、必ずしも「大は小を兼ねる」が正義とは限らないんです。むしろ、それが失敗のもとになることすらある。

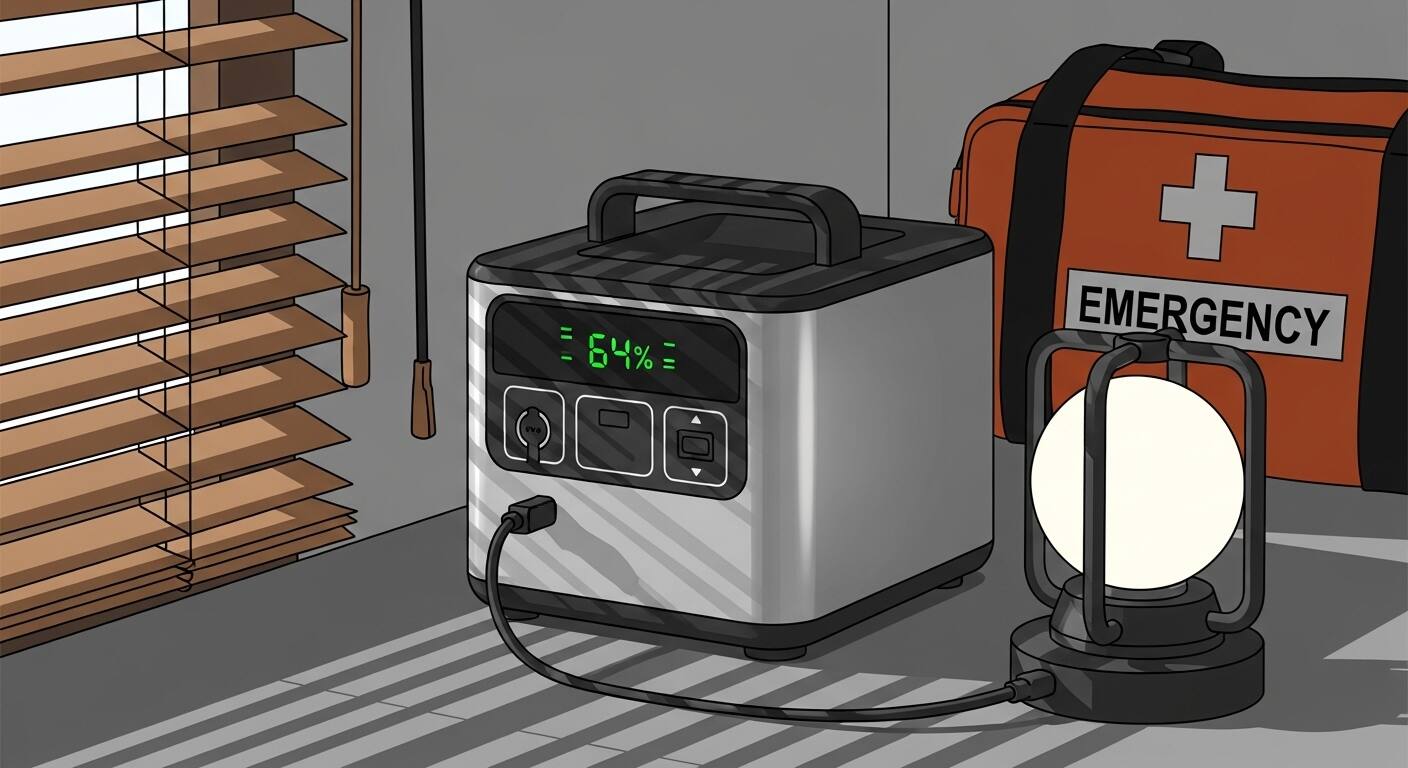

例えば、2000Whという超大容量モデルを買ったとしましょう。これでスマホ(バッテリー容量が約15Whと仮定)を充電したら、計算上は130回以上も満充電にできるはず!…とはなりません。え?なんで?って思いますよね。実は、ポータブル電源には「待機電力」というものが存在します。電源が入っているだけで、機器を繋いでいなくても、じわじわと電力を消費していくんです。

さらに、多くのポータブル電源は、ある一定以下の低消費電力の機器が接続されると、「誰も使っていないな」と勘違いして、数時間後に自動で電源をオフにしてしまう機能を持っています。夜通しLEDランタンを点けておきたいのに、朝起きたら真っ暗…なんて悲劇が起こりうるわけです。

巨大なエンジンを積んだトラックで、近所のコンビニに買い物に行くようなもの。燃費が悪いのは当然ですよね。つまり、自分の使いたい機器の消費電力を無視して容量だけで選ぶと、無駄な電力消費で、期待したよりもずっと早くバッテリーが空になってしまう。これが、容量だけ見て選んだ人が陥りがちな、最初の罠なんです。

なぜ『低消費電力』が重要なのか?その3つの理由

じゃあ、なぜそこまで『低消費電力』にこだわるべきなのか。理由は大きく3つあります。これを理解すれば、もうスペックの数字に踊らされることはなくなるはず。

一つ目は、なんといっても「実使用時間を最大化できる」から。先ほどの話とも繋がりますが、低消費電力の機器を効率よく使えるモデルを選べば、無駄な待機電力や変換ロスを最小限に抑えられます。結果として、カタログスペック上の計算値に近い、あるいはそれ以上のパフォーマンスを引き出すことが可能になるんです。スマホやLEDランタンのような、ちびちびと電力を使い続ける相棒たちと、とことん長く付き合える。これって、すごく大事なことだと思いませんか?

二つ目は、「ポータブル電源自体の寿命を延ばす」ことにも繋がります。ポータブル電源に内蔵されているリチウムイオン電池には、充放電を繰り返せる回数、いわゆる「サイクル寿命」があります。無駄な電力消費を抑えるということは、それだけ充放電の頻度を減らせるということ。一台を大切に、長く使い続けるための、地味だけど非常に重要な視点です。

そして三つ目。これはちょっと逆説的かもしれませんが、「小型のポータブル電源の価値を再発見できる」ということです。なんでもかんでも大容量モデルで解決しようとするのではなく、「自分の用途なら、このくらいの容量で、低電力に強いモデルを選べば十分じゃないか?」と考えられるようになる。それは、より軽量で、より持ち運びやすく、そして何より、より安価な選択肢が視野に入ってくることを意味します。自分の使い方を正確に把握し、それに最適化された一台を選ぶ。これこそ、賢い消費者の姿だと言えるでしょう。

低消費電力の機器と相性抜群!ポータブル電源選び3つの鉄則

「なるほど、低消費電力の重要性はわかった。じゃあ、具体的にどうやって選べばいいんだ!」という声が聞こえてきそうですね。お任せください。ここからは、低消費電力の機器と最高の相性を示すポータブル電源を見つけ出すための、3つの具体的な鉄則を伝授します。

この3つを知っているか知らないかで、あなたのポータブル電源ライフの快適度は天と地ほど変わってきます。ちょっと専門的な話も入ってきますが、大丈夫。誰にでもわかるように、噛み砕いて説明しますから。これを読めば、あなたはもう販売店の店員さんより詳しくなっているかもしれませんよ?まあ、それは言い過ぎかな。でも、それくらいの熱量でいきます。

鉄則1 知らないと損する『AC変換ロス』の罠

まず絶対に覚えておいてほしいのが、『AC変換ロス』という存在です。多くの人がポータブル電源を使うとき、家庭用のコンセントと同じ形状の「AC出力ポート」を使いますよね。ここにスマホの充電器やノートパソコンのACアダプタを挿す、おなじみの光景です。しかし、ここに大きな落とし穴がある。

ポータブル電源のバッテリーに蓄えられている電気は、本来「DC(直流)」という種類です。一方で、家庭用のコンセントから流れてくるのは「AC(交流)」。つまり、ポータブル電源のAC出力ポートを使うということは、内部でわざわざDCの電気をACに変換しているわけです。そして、この変換の過程で、必ず電力のロスが発生します。一般的に10~20%もの電力が、熱などになって失われてしまうんです。

さらに言えば、スマホやノートパソコンは、ACアダプタでACの電気を受け取った後、それをまたDCに変換して本体に充電しています。つまり、「DC(バッテリー)→AC(ポータブル電源)→DC(ACアダプタ)」という、二重の変換が行われている。なんてもったいない!無駄な伝言ゲームで情報が劣化していくみたいだよね、って思いません?

じゃあどうすればいいか。答えはシンプル。「DC出力ポートを積極的に使う」ことです。USB-AやUSB-C、シガーソケットといったDC出力ポートから給電すれば、この忌まわしいAC変換ロスを回避できます。特に最近のノートパソコンはUSB-C(USB PD)で充電できるモデルがほとんど。スマホやタブレットなら言わずもがな。DCで動く機器は、DCで給電する。これが、電力を1%でも無駄にしないための、賢者の選択なのです。

鉄則2 『エコモード』搭載モデルが静かで賢い選択

次に注目すべきは、『エコモード』の有無です。メーカーによって「省エネモード」など呼び方は様々ですが、これが低消費電力の機器を使う上で、とんでもなく重要な機能なんです。

先ほど、多くのポータブル電源は消費電力が低いと自動で電源がオフになると話しましたよね。これは、消し忘れによるバッテリーの無駄遣いを防ぐための親切機能なんですが、時としてお節介になることも。「夜通しスマホをゆっくり充電したい」「一晩中、小さなLEDライトを点けておきたい」といったニーズとは相性が悪いわけです。

そこで登場するのが『エコモード』。この機能がついているモデルは、低消費電力の機器が接続されていても、電源をオフにせずに給電し続けてくれます。しかも、ただ給電し続けるだけじゃない。待機電力をぐっと抑えてくれる賢いモードなんです。これがあるおかげで、ちびちびとしか電気を使わないガジェットたちとも、心置きなく長時間を共に過ごせるようになります。

全てのモデルにこの機能がついているわけではありません。特に、安価なモデルや古いモデルには搭載されていないことが多い。購入を検討する際には、製品の仕様表をしっかりと確認し、「低電力の機器を接続した際に、AC/DC出力が自動でオフになりますか?」「それを回避するモードはありますか?」という点を確認するクセをつけましょう。この一手間が、後の快適さを大きく左右するのです。静かで、賢く、そして長く付き合える。そんな理想の相棒には、この機能が不可欠だと言えるでしょう。

鉄則3 パススルー充電は本当に必要か?その功罪を考える

「パススルー充電」対応!なんて言葉を、製品のアピールポイントとしてよく見かけます。これは、ポータブル電源本体を充電しながら、同時に他の機器へ給電できる機能のこと。確かに、一見するとめちゃくちゃ便利そうですよね。ソーラーパネルで充電しながらスマホも充電、みたいな夢のような使い方ができるわけですから。

でも、ちょっと待ってほしい。このパススルー機能、本当に万能だと思いますか?実は、これには功罪、つまりメリットとデメリットの両面があるんです。メリットは、今言ったように「充電と給電の同時進行が可能」なこと。これにより、電源の利用効率が格段に上がります。特に、停電時に家のコンセントから充電しつつ、必要な機器を動かし続ける、といったUPS(無停電電源装置)的な使い方を想定しているなら、非常に魅力的な機能です。

しかし、デメリットも無視できません。パススルー充電は、バッテリーにかなりの負荷をかける行為なんです。電気を「入れる」と「出す」を同時に行うことで、バッテリー内部で熱が発生しやすくなり、結果としてバッテリーの劣化を早めてしまう可能性があります。例えるなら、食事をしながら全力疾走するようなもの。体に良いわけがないですよね。

なので、「パススルー対応だから」という理由だけで飛びつくのは少し危険。自分の使い方を考えたとき、「本当にその機能が必須なのか?」を冷静に判断する必要があります。毎日パススルーを使うようなヘビーユーザーなら、その分バッテリーの寿命が短くなることを覚悟するか、そもそもUPS機能が強化された、より高品質なモデルを選ぶべきです。ほとんどの人は、まずポータブル電源を満充電にしてから使うはず。だとしたら、パススルー機能は「あれば便利なおまけ」くらいに考えておくのが、健全な付き合い方なのかもしれませんね。

【目的別】低消費電力に強い!今選ぶべきポータブル電源モデル

さあ、お待たせしました。ここからは、これまで解説してきた「低消費電力」という視点を踏まえ、具体的なおすすめモデルを目的別に紹介していきます。スペックの羅列だけでは、そのモデルが持つ本当の魅力や個性は見えてきません。

ここでは、それぞれのモデルがどんな性格の相棒で、どんなシーンで輝くのか、まるで友だちを紹介するような気持ちで語っていきたいと思います。もちろん、型番やスペックは正確さが命。その上で、血の通ったレビューをお届けします。

注意してほしいのは、これが絶対の正解ではないということ。あくまで「低消費電力に強い」という、ちょっとマニアックな、でも本質的な視点から選んだ、一つの提案です。あなたの使い方、価値観と照らし合わせながら、「ああ、こいつは俺に合いそうだな」とか「いや、私にはこっちの相棒だな」なんて考えながら読んでみてください。

普段使いから週末のレジャーまで!バランス重視の万能モデル

「ものすごくヘビーな使い方はしないけど、いざという時に頼りになってほしい」「普段は家で使いつつ、週末は気軽に外へ持ち出したい」そんな、一番多くの人が求めるであろうニーズに応えてくれるのが、バランス重視の万能モデルです。容量は500Wh~1000Wh程度。大きすぎず、小さすぎず、まさに絶妙なサイズ感。DC出力が豊富で、もちろん省エネモードも搭載している、そんな優等生たちを紹介します。

まず注目したいのが、Ankerの「Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh)」、型番はA1751です。Ankerといえば、モバイルバッテリーで絶大な信頼を得ているブランドですよね。そのノウハウが、このポータブル電源にもしっかり活かされています。容量512Whは、スマホなら約30回以上、ノートパソコンなら7~8回は充電できる計算。前面にUSB-Aが3つ、USB-Cが1つ(最大60W出力)とDCポートが充実しているのが嬉しいポイント。AC変換ロスを気にせず、様々なガジェットを直接繋げられます。そして何より、業界の標準を大きく上回る長寿命バッテリー(リン酸鉄リチウムイオン電池)を採用している点が素晴らしい。3000回使っても初期の80%以上の容量を維持するタフさは、まさに長く付き合える相棒の証です。

もう一台、このクラスで無視できないのがJackeryの「Jackery ポータブル電源 600 Plus」、型番J-600Pです。容量632Whと、Anker 535より一回り大きい安心感。Jackeryの製品は、なんというか、アウトドアギアとしての”こなれ感”が魅力ですよね。デザインも良いし、ハンドルも持ちやすい。こいつもリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4000回というサイクル寿命を誇ります。特筆すべきは、Jackery独自の省エネモード。

待機電力が非常に低く抑えられており、低電力の機器を繋いだまま放置しても、バッテリーの減りが驚くほど少ない。まさに「ちびちび使い」の達人です。週末のキャンプで、夜通しLEDランタンを灯し、スマホを充電し続ける…なんて使い方には最高のパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。

連泊キャンプや車中泊のガチ勢へ!長時間駆動の頼れる相棒

「週末だけじゃ物足りない。数日間の連泊キャンプや、本格的な車中泊バンライフを楽しみたいんだ!」そんな、電気を本気で遊び倒したいガチ勢のあなたへ。求めるのは、もはやただの電源ではありません。それは、ライフラインそのもの。大容量であることはもちろん、省エネ性能、拡張性、そして何より過酷な環境でもへこたれないタフさが求められます。

この領域で圧倒的な存在感を放つのが、EcoFlowの「DELTA 2」、型番はEFDELTA2です。基本容量は1024Wh。これだけでも十分パワフルですが、こいつの真骨頂は「拡張性」にあります。別売りのエクストラバッテリーを接続すれば、容量を2048Wh、さらには3042Whへと増設可能。まるでRPGのキャラクターがレベルアップしていくような感覚です。

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約3000回の長寿命。そしてEcoFlowといえば、驚異的な充電スピード。独自のX-Stream技術により、わずか50分で80%まで充電できてしまう。これはもう、革命的としか言いようがありません。車中泊の途中で立ち寄ったカフェで、コーヒーを飲んでいる間にほぼ満タンに、なんて芸当も可能になります。AC出力も最大1500Wとパワフルなので、電子レンジだって動かせる。まさに動く家、その心臓部となるにふさわしい一台です。

対抗馬として挙げたいのが、BLUETTIの「AC200MAX」。こいつはもう、風格が違います。容量2048Wh、出力2200Wという、まさにモンスター級のスペック。リン酸鉄リチウムイオン電池でサイクル寿命は3500回以上。このモデルの面白さは、出力ポートの”変態的”なまでの豊富さです。USB-Aが4つ、USB-C(100W)が1つはもちろんのこと、なんとワイヤレス充電パッドまで2つ天面に搭載している。スマホをポンと置くだけで充電開始。この「わかってる感」がたまりません。

さらに、別売りの拡張バッテリーを2台接続すれば、最大8192Whという異次元の領域へ。ここまでくると、もはや災害時に近所の電気を賄えるレベル。低消費電力という観点でも、エコモードの制御が非常に優秀で、無駄な電力消費を徹底的に嫌う設計思想が感じられます。本気で電気と向き合う人のための、最高のソリューションと言えるでしょう。

いや、スマホとPCが使えればそれでいい!ミニマル派のための最小モデル

「キャンプや車中泊には興味ない」「停電時の最低限の備えと、カフェやコワーキングスペースで電源に困らない自由が欲しいだけなんだ」そんな、ミニマルな思考を持つあなたもいるはずです。重くて大きなポータブル電源なんて必要ない。スマホとノートパソコン、それさえ動けば十分。そんな潔いニーズに、完璧に応えてくれるのが、小型・軽量モデルです。AC出力はおまけと考え、DC出力の質にこだわる。これぞ、新しい時代のポータブル電源との付き合い方かもしれません。

このカテゴリで、まず手に取ってみてほしいのが、Ankerの「Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh)」、型番A1720です。容量256Wh、重さ約3.7kgという、女性でも片手で軽々持てるコンパクトさ。なのに、バッテリーは兄貴分の535と同じく、長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池。小さいからといって、耐久性に妥協しない姿勢が素晴らしい。USB-Cポートは最大60W出力に対応しているので、MacBook Airや多くの薄型ノートパソコンなら問題なく充電できます。ACコンセントも一つついていますが、これはあくまで緊急用と割り切り、普段はUSBポートをメインに使う。この割り切りこそが、このモデルを輝かせます。カバンに忍ばせて、どこでも自分だけのコンセントを持ち歩く。そんな自由を、この一台が与えてくれます。

もう一つ、尖った選択肢として面白いのが、Jackeryの「Jackery ポータブル電源 200 Plus」、型番J-200Pです。容量は256WhとAnker 521と同等ですが、こいつはさらに軽い、約3.2kg。そして、JackeryのPlusシリーズなので、サイクル寿命は4000回と驚異的。USB-Cは100W出力に対応しており、よりパワフルなノートパソコンへの給電も視野に入ります。このサイズ感で100WのUSB-C出力を持っているモデルは、実はかなり貴重。まさに「デジタルノマドのために作りました」と言わんばかりのスペックです。

AC出力も300Wあるので、いざとなれば小型の扇風機くらいは動かせますが、やはり主戦場はDC出力。徹底的に無駄を嫌い、身軽さと効率を最高レベルで両立させたい。そんなストイックなあなたに、これ以上ない相棒となるでしょう。

まとめ 最高のポータブル電源は『低消費電力』の視点で見つかる

さて、ここまでポータブル電源と『低消費電力』という、ちょっとマニアックな関係について、かなり熱っぽく語ってきました。もう一度、大切なことなので繰り返します。最高のポータブル電源選びとは、ただ容量(Wh)や出力(W)の数字を追いかけるゲームではありません。あなたが本当に使いたい機器、特にスマホやLEDランタン、ノートパソコンといった「低消費電力の機器」を、いかに効率よく、そして快適に、長く使えるかという視点を持つことです。

AC変換ロスという名の、見えない電力の無駄遣いを意識し、できる限りUSBなどのDCポートを活用する知恵。低電力の機器を繋いでも自動でオフにならず、静かに仕事を続けてくれる『エコモード』の重要性。そして、本当に必要かを見極めたい『パススルー充電』の功罪。これらの知識は、あなたを「なんとなく選んで後悔する人」から、「自分の意志で最高の相棒を選び抜ける人」へと変えてくれるはずです。

今回紹介したモデルたちは、いずれもこの『低消費電力』という厳しい審査基準をクリアした、信頼できる猛者たち。しかし、最終的にどのモデルがあなたにとっての”最高”なのかは、あなたの使い方、価値観、そしてライフスタイルそのものが答えを教えてくれます。

この記事が、スペックの洪水の中で迷子になっていたあなたの、確かな羅針盤となれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。さあ、自分だけの使い方を想像してみてください。その手に、最高の相棒を。あなたのポータブル電源ライフが、今日からもっと豊かで、自由なものになることを願っています。

ポータブル電源定番はジャクリ!

エコフローも大人気のポータブル電源です