ポータブル電源は非常用キットとして揃えろ!後悔しない選び方と鉄板モデルを徹底解説

PR

「防災のためにポータブル電源が欲しいけど、どれを選べばいいか分からない…」

「キャンプにも使いたいけど、非常時にも本当に役立つのかな?」

近年、自然災害への備えやアウトドアブームの影響で、ポータブル電源の需要が急激に高まっています。しかし、多種多様な製品が溢れる中で、ただ闇雲に「大容量」や「高出力」といったスペックだけで選んでしまうと、いざという時に「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねません。

ポータブル電源は、単体で考えるのではなく、ソーラーパネルなどを含めた「非常用キット」として捉え、あなたのライフスタイルに合わせた最適な組み合わせを選ぶことが何よりも重要です。なぜなら、停電が長期化した場合、コンセントからの充電は期待できず、電力を自給自足できるかどうかが文字通り生命線になるからです。

この記事では、ポータブル電源を「非常用キット」として導入する際の考え方から、具体的な製品の選び方、そして数ある製品の中から「これを選べば間違いない」と断言できる鉄板モデルまで、徹底的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたはもうポータブル電源選びで迷うことはありません。災害時でも安心して過ごせる「究極の備え」を手に入れ、ワンランク上の防災対策を実現できるでしょう。

ポータブル電源を非常用キットとして考えるなら容量よりも「継続性」が重要

多くの人がポータブル電源を選ぶ際、まず目にするのが「Wh(ワットアワー)」というバッテリー容量の大きさです。もちろん容量は重要、それは間違いありません。しかし、非常用という観点で見たとき、それ以上に、いや、比較にならないほど重要なのが「電力の継続性」なんです。つまり、一度きりの電力ではなく、いかにして電力を生み出し続けられるか、という視点。これがなければ、大容量のポータブル電源も、数日でただの重たい箱になってしまいますからね。

なぜ大容量だけでは不十分なのか

想像してみてください。大規模な災害で停電が起こり、復旧の見通しが立たない状況を。初めの1日、2日は大容量のポータブル電源のおかげで、スマホを充電し、情報を得て、夜は明かりをつけて過ごせるかもしれません。しかし、3日目、4日目と経つうちに、あれだけ頼りにしていたバッテリー残量はどんどん減っていき、ついに底をつきます。そうなればもうおしまいです。

現代社会において電気が使えないということが、どれほどの不安と不便をもたらすか。ただでさえ心細い状況で、情報収集の手段であるスマホも、暗闇を照らすライトも使えなくなる。これは、精神的にかなりのダメージです。だからこそ、非常時に本当に頼りになるのは、使い切りの電力ではなく、「繰り返し使える」電力供給システム、つまりは「継続性」なのです。

太陽光さえあれば無限に使える ソーラーパネルという生命線

そこで登場するのがソーラーパネルです。これこそが、ポータブル電源を単なる「蓄電池」から、本当の意味での「非常用電源キット」へと昇華させるための最重要アイテムと言っても過言ではありません。 太陽光さえあれば、日中にポータブル電源を充電し、夜間にその電力を使うというサイクルを確立できるからです。

もちろん、天候に左右されるという弱点はあります。 しかし、コンセントが全く使えない状況において、自前で電力を生み出せる手段があるという事実は、計り知れない安心感をもたらします。長期の停電でも、最低限の電力(スマホの充電、照明、ラジオなど)を確保し続けられる可能性が生まれるのです。 だから、ポータブル電源を選ぶときは、必ずソーラーパネルとセットで考えるべき。いや、むしろ「どのソーラーパネルと組み合わせられるか」という視点で本体を選ぶべきなのです。

リン酸鉄リチウムイオン電池モデルを選ぶべき理由

そしてもう一つ、絶対に外せないポイントが、搭載されているバッテリーの種類です。現在、主流となっているのは「リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)」です。 以前は三元系リチウムイオン電池が多かったのですが、今あえてそちらを選ぶ理由はほとんどありません。

なぜリン酸鉄リチウムイオン電池なのか?理由は大きく分けて2つあります。一つは、圧倒的な「長寿命」であること。 充放電サイクル回数が従来品の数倍(3000回以上)と非常に多く、10年以上使えると謳う製品も少なくありません。 頻繁に買い替えるものではないからこそ、長く安心して使えることは非常に重要ですよね。

そしてもう一つの理由が「安全性」の高さです。 リン酸鉄リチウムイオン電池は、熱分解が起こる温度が非常に高く、熱暴走(発火や爆発)のリスクが極めて低いのが特徴です。 常に家の中に置いておくものですし、万が一の災害時に使うものだからこそ、安全性は何よりも優先されるべき項目。この2つの大きなメリットから、今からポータブル電源を選ぶなら、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデル一択、と断言できます。

あなたの家族構成に合うポータブル電源と非常用キットの選び方

さて、ポータブル電源を「非常用キット」として捉える重要性、そして「ソーラーパネルとの連携」と「リン酸鉄リチウムイオン電池」が必須であることはご理解いただけたかと思います。では、次に考えるべきは「じゃあ、具体的にどんなスペックのものを選べばいいの?」という点ですよね。これは、あなたの家族構成やライフスタイルによって最適解が変わってきます。ここでは、具体的なシチュエーションを想定して、最適なキットの選び方を解説していきます。

一人暮らしや二人暮らしならこの組み合わせ

一人暮らしや二人暮らしの場合、そこまで超大容量のモデルは必要ないかもしれません。 むしろ、収納スペースや、いざという時に持ち運べるかといった「携帯性」も重要になってきます。

おすすめは、容量500Wh~1000Wh程度のコンパクトなポータブル電源と、100Wクラスのソーラーパネルの組み合わせです。 このクラスの容量があれば、スマートフォンの充電(約14回~24回程度)やLEDランタンの使用、ノートパソコンでの作業など、停電時の情報収集や最低限の生活を維持するには十分な電力を確保できます。

例えば、消費電力30Wの扇風機なら10時間以上、5WのLEDライトなら数十時間も使えます。 ソーラーパネルと組み合わせることで、日中に充電し、夜間に使用するというサイクルを回せば、長期戦にも対応可能です。 ポイントは、オーバースペックなものを無理して買うのではなく、自分の生活に必要十分で、かつ管理しやすいサイズのキットを選ぶことです。

三人以上のファミリー向け鉄板構成

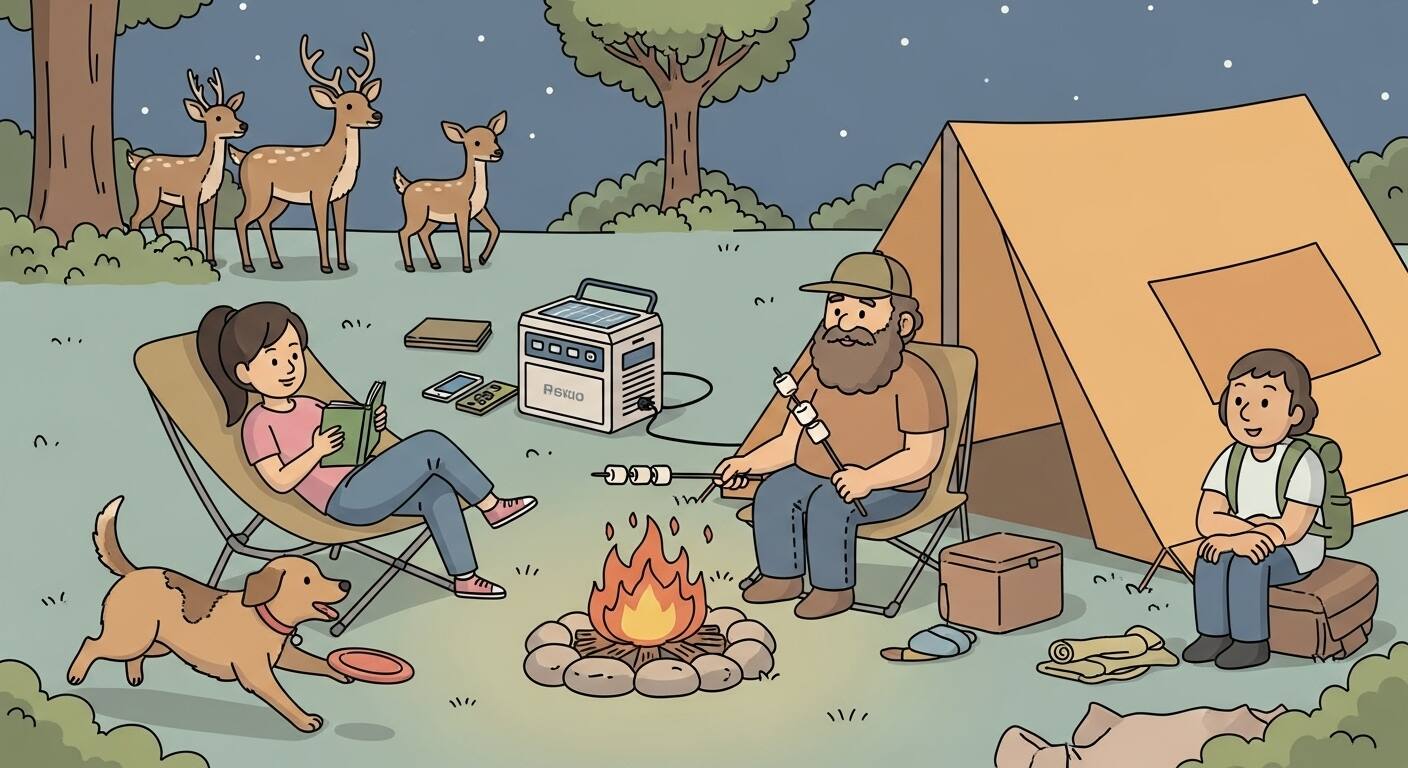

3人以上の家族となると、話は変わってきます。同時に充電したいデバイスの数も増えますし、小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭では、夏場の扇風機や冬場の電気毛布など、より多くの電力を必要とする場面が想定されます。

このようなファミリー向けには、容量1000Wh~2000Whクラスの中~大容量ポータブル電源と、200W以上の高出力ソーラーパネルの組み合わせが「鉄板」と言えるでしょう。 このクラスになると、スマートフォンの充電はもちろん、小型の冷蔵庫を数時間動かしたり、電子レンジでお湯を沸かしたりすることも可能になります。

例えば、Jackeryの「ポータブル電源 1000 Plus」は容量1264Wh、定格出力2000Wで、ほとんどの家電に対応可能です。 また、EcoFlowの「DELTA 2」は容量1024Whで、X-Boost機能を使えば最大1900Wの家電まで動かせます。 こうしたパワフルなモデルがあれば、災害時でも普段に近い生活レベルを維持しやすく、家族の安心に大きく繋がります。ソーラーパネルも高出力のものを選べば、大容量バッテリーを効率よく充電できます。

最低限揃えておきたい非常用キットの中身

ポータブル電源とソーラーパネルは、いわば非常用キットの心臓部です。しかし、それだけでは片手落ち。この心臓部を最大限に活かすためのアクセサリー類も一緒に揃えておくことが重要です。いざという時に「あ、ケーブルがない!」なんてことになったら、笑えませんからね。

まず必須なのが、各種デバイスに対応した「充電ケーブル」です。USB-A、USB-C、Lightningなど、家族のスマホやタブレットに合わせて複数用意しておきましょう。意外と見落としがちなのが「ポータブル電源本体を充電するためのACアダプターやケーブル」です。普段から本体と一緒に保管しておく癖をつけましょう。

次に、「LEDランタン」や「ヘッドライト」。ポータブル電源のUSBポートから給電できるタイプなら、電池切れの心配なく夜間の明かりを確保できます。また、情報を得るための「携帯ラジオ」もUSB給電式のものがあると便利です。さらに、冬場の停電に備えるなら「電気毛布」、夏場なら「USB扇風機」もあると、QOL(生活の質)が格段に向上します。これらのアイテムを、ポータブル電源と一緒に一つの収納ボックスにまとめておくことで、真の「非常用キット」が完成するのです。

【厳選】これを選べば間違いない!非常用キットにおすすめのポータブル電源

ここまでポータブル電源の選び方について熱く語ってきましたが、「理屈は分かったけど、結局どのモデルがいいの?」というのが本音でしょう。わかります、わかりますとも。そこで、数ある製品の中から、性能、信頼性、そして「非常用キット」としての拡張性を考慮し、自信をもっておすすめできる4つの鉄板モデルを厳選しました。型番もスペックも正確に記載しますので、ぜひ参考にしてください。

Jackery ポータブル電源 1000 Plus

まず紹介したいのが、ポータブル電源のリーディングカンパニーであるJackery社の「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」(型番: JE-1000C)です。 これは、まさにバランスの取れた優等生。容量は1264.64Whと十分で、定格出力はなんと2000W。 これだけの出力があれば、電子レンジやドライヤーといった消費電力の大きい家電も問題なく動かせます。

特筆すべきは、その拡張性。別売りのバッテリーパックを最大3つまで追加でき、容量を1.2kWhから最大5kWhまで拡張できるんです。 最初は本体だけで運用し、後から家族が増えたり、より長期の備えが必要になったりした場合に増設できるのは、ものすごいメリットですよね。

もちろん、バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4000回の充放電後も80%以上の容量を維持するという長寿命も魅力です。 ACコンセントなら約1.7時間でフル充電できる急速充電にも対応しており、いざという時の使い勝手も抜群。 まさに「一家に一台」として、まず検討すべきモデルと言えるでしょう。

Anker Solix C1000 Portable Power Station

モバイルバッテリーや充電器でおなじみのAnkerが放つ、信頼性抜群のモデルが「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(型番: A1761)です。 Anker製品の魅力は、なんといってもその安心感と、細部まで作り込まれた使いやすさ。バッテリー容量は1056Wh、定格出力は1500Wと、家庭で使うほとんどの家電をカバーできる十分なスペックを備えています。

このモデルのすごいところは、Anker独自の技術による超急速充電。なんと、最短58分で満充電が可能なんです。 「あ、充電し忘れてた!」という時でも、すぐさま準備できるのは心強い。さらに、バッテリーだけでなく電子部品の長寿命化も実現し、「10年使える」と謳っているのも大きなポイントです。 Wi-Fiにも対応し、スマホアプリから遠隔操作できるのも現代的で便利。 デザインも洗練されていて、リビングに置いても違和感がありません。信頼と実績のAnker製を選びたい、という方には、これ以上ない選択肢です。

EcoFlow DELTA 2

革新的な機能と圧倒的な充電スピードで市場を席巻しているのが、EcoFlow社の「DELTA 2」(型番: ZMR330-JP)です。 このモデルの最大の特徴は、なんといってもその驚異的な充電速度。独自の「X-Stream技術」により、わずか50分で80%、約80分でフル充電という、業界トップクラスのスピードを誇ります。 災害発生の直前でも、短時間で満タンにして持ち出せる可能性があります。

バッテリー容量は1024Wh、定格出力は1500W。 さらに「X-Boost機能」を使えば、最大1900Wまでの家電に対応可能で、ドライヤーなども安心して使えます。 もちろん、バッテリーは長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池です。 また、別売りのエクストラバッテリーを接続すれば容量を拡張することも可能。 「とにかくスピード重視!」「いざという時にすぐ使いたい!」というアクティブな方や、せっかちな方(失礼!)には、このDELTA 2が最高の相棒になるはずです。

BLUETTI AC200MAX

「どうせ備えるなら最強のものが欲しい!」そんなあなたに捧げたいのが、BLUETTI社の「AC200MAX」です。 これはもう、ポータブル電源界のモンスター、あるいは要塞と呼ぶにふさわしいスペックを誇ります。バッテリー容量は2048Wh、定格出力は2200W。 この時点で他のモデルを圧倒していますが、驚くのはまだ早い。

このAC200MAXも拡張バッテリーに対応しており、最大でなんと8192Whまで容量を増やすことができるんです。 これだけの容量があれば、数日間の停電でも、家族全員が普段通りの生活を送ることすら可能になるかもしれません。出力ポートもACコンセント5口をはじめ、USBやDC、さらにはワイヤレス充電まで合計16ポートも備えており、あらゆる機器を同時に充電できます。

もちろん、バッテリーは安全で長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池(サイクル3500回以上)。 重量も約28kgとヘビー級ですが、その分、他では得られない絶対的な安心感を提供してくれます。 予算と設置場所に余裕があるなら、これを選んでおけば後悔することはまずないでしょう。

ポータブル電源を非常用キットとして導入する際の思わぬ落とし穴

さて、最高のポータブル電源とソーラーパネルを選び、これで万全!…と、安心するのはまだ早い。実は、ポータブル電源を導入した後に、多くの人が陥りがちな「思わぬ落とし穴」が存在するんです。これを軽視していると、せっかくの備えが台無しになりかねません。購入後の運用までしっかりイメージしてこそ、真の防災対策と言えるのです。ちょっと耳の痛い話かもしれませんが、大事なことなのでしっかり聞いてくださいね。

見落としがちな保管場所と定期メンテナンスの重要性

ポータブル電源、購入したのはいいけれど、どこに置いていますか?まさか、押し入れの奥深くにしまい込んで、いざという時にどこにあるか分からない…なんてことになっていませんよね。ポータブル電源は、すぐに取り出せる場所に保管するのが鉄則です。しかし、同時に高温多湿や直射日光を避ける必要もあります。 リビングの隅や、玄関近くの収納などがベターでしょう。

そして、もっと重要なのが「定期的なメンテナンス」です。リン酸鉄リチウムイオン電池は自己放電が少ないとはいえ、長期間放置すれば少しずつ残量は減っていきます。 いざ使おうと思ったらバッテリーが空っぽ…これでは全く意味がありません。最低でも3ヶ月~半年に一度は、残量を確認し、必要であれば充電する習慣をつけましょう。メーカーによっては、長期保管する場合の推奨充電量(例:60~80%)が示されていることもあるので、説明書をしっかり確認してください。面倒くさがらずに、この一手間をかけるかどうかが、本当に使える備えと、ただの置物の分かれ道です。

冬の停電で本当に役立つ?寒冷地での使用における注意点

特に寒冷地にお住まいの方が注意すべきなのが、低温環境下でのパフォーマンス低下です。一般的にリチウムイオン電池は、低温に弱く、本来の性能を発揮できなくなることがあります。具体的には、バッテリーの出力が低下したり、使用できる時間が短くなったりします。

多くのポータブル電源の動作温度は、マイナス10℃~40℃程度に設定されていますが、充電可能な温度は0℃以上となっている場合がほとんどです。 つまり、極寒の屋外では、ポータブル電源本体を充電できない可能性があるということ。冬の停電時に暖房器具を使いたいと考えている場合は、この点をしっかり考慮しなければなりません。なるべく室内で、極端に温度が下がらない場所で使用・保管することが重要です。この特性を知らないと、「冬の停電に備えたのに、肝心な時に使えない!」という最悪の事態に陥る可能性があります。

意外と知らない?家電ごとの消費電力と稼働時間の目安

「このポータブル電源なら、冷蔵庫も動かせます!」という謳い文句をよく見かけます。確かに、高出力モデルなら多くの家電を動かすことは可能です。しかし、問題は「どれくらいの時間動かせるか」です。ここを勘違いしていると、あっという間にバッテリーが尽きてしまいます。

例えば、一般的な家庭用冷蔵庫の消費電力は、安定時で150W~300W程度ですが、起動時にはその数倍の電力が必要になることがあります。また、電子レンジ(1000W以上)やドライヤー(1200W以上)は、短時間しか使わないように見えて、非常に多くの電力を消費します。

自分の持っているポータブル電源の容量(Wh)と、使いたい家電の消費電力(W)から、「稼働時間(h)≒ 容量(Wh) ÷ 消費電力(W)」という簡単な計算式で、おおよその使用可能時間を把握しておくことが非常に重要です。この計算を一度でもしておけば、「スマホは充電できるけど、電子レンジは15分くらいで空になるな」といった現実的な感覚が身につき、非常時にも冷静な電力マネジメントができるようになります。

まとめ 最高の非常用キットで手に入れる究極の安心感

ここまで、ポータブル電源を単なる「モノ」としてではなく、災害時に家族を守るための「非常用キット」として捉えることの重要性について、かなり熱を込めて語ってきました。重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

まず、容量の大きさだけに惑わされず、ソーラーパネルと組み合わせて電力の「継続性」を確保すること。次に、バッテリーは安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオン電池」搭載モデルを選ぶこと。そして、自分の家族構成やライフスタイルに合った容量・出力のモデルを見極め、必要なアクセサリーと共にキット化することです。

Jackery 1000 Plusのような拡張性に優れたモデル、Anker Solix C1000のような信頼と急速充電が魅力のモデル、EcoFlow DELTA 2のような革新的なスピードを持つモデル、そしてBLUETTI AC200MAXのような要塞のごとき絶対的な安心感を提供するモデル。 それぞれに魅力があり、どれを選んでもあなたの防災レベルを格段に引き上げてくれることは間違いありません。

しかし、忘れてはならないのは、どんなに優れた機材を手に入れても、それを正しく保管・維持し、いざという時に使いこなせなければ意味がないということです。定期的なメンテナンスを怠らず、どの家電がどれくらい使えるのかを平時から把握しておく。そうした日頃のちょっとした意識と行動こそが、究極の備えに繋がるのです。

この記事が、あなたの「後悔しないポータブル電源選び」、そしてその先にある「究極の安心感」を手に入れるための一助となれば、これほどうれしいことはありません。さあ、今こそ行動を起こし、あなたとあなたの大切な家族のための、最高の非常用キットを構築しましょう。