ポータブル電源とソーラーパネルの互換性、実はこんなに簡単だった

PR

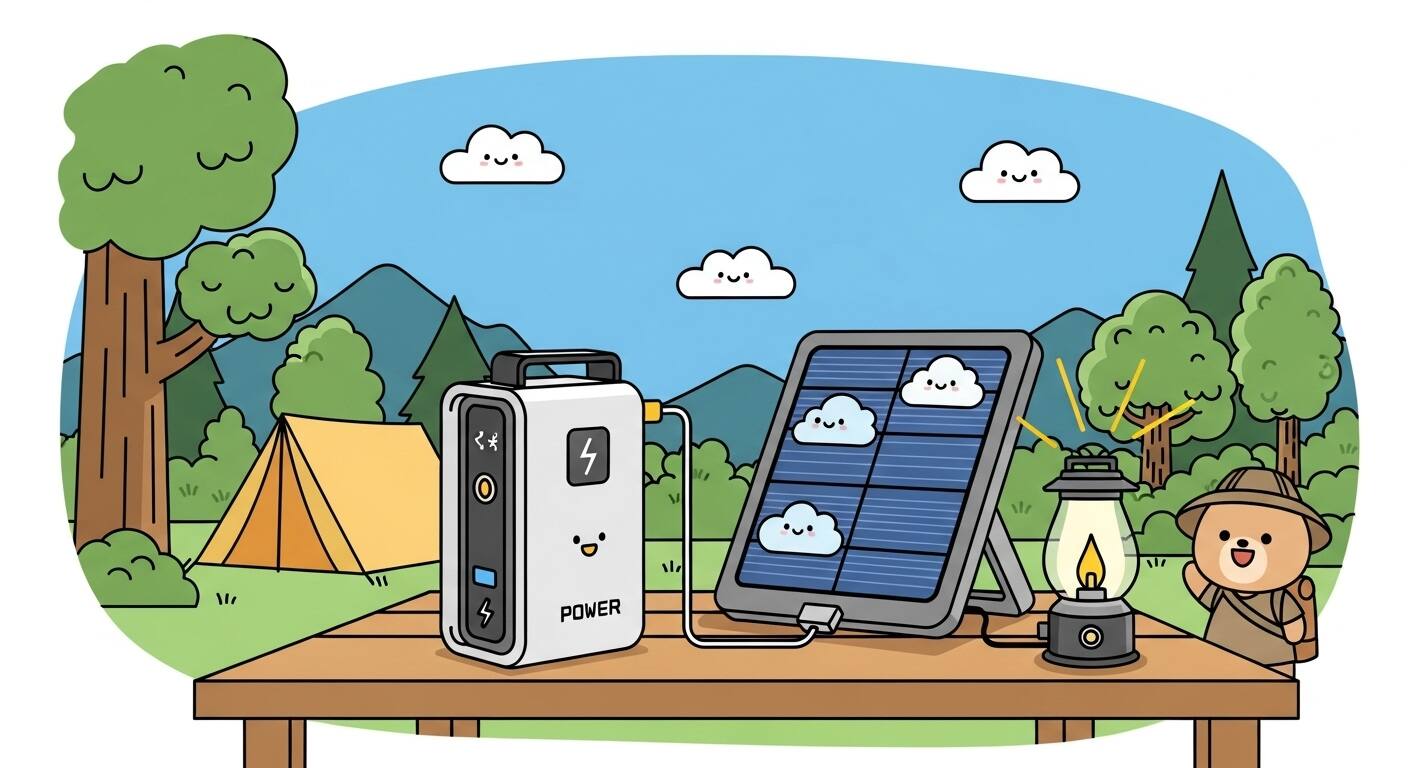

「ポータブル電源を手に入れて、電気を自由に持ち運びたい!」「どうせならソーラーパネルで充電して、エコで最強のアウトドアギアにしたい!」そう考えているあなた、素晴らしいです。その選択、間違いなく生活の質を爆上げしてくれます。キャンプ、車中泊、DIY、そして突然やってくる災害への備え。ポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせは、まさに現代の魔法の箱、いえ、未来への投資と言っても過言ではないでしょう。

しかし、多くの人が立ち止まってしまう大きな壁があります。そう、「互換性」の問題です。「このポータブル電源に、あのメーカーのソーラーパネルって繋げるの?」「そもそも何を見ればいいのか、さっぱり分からない…」そんな声が聞こえてきそうです。専門用語の羅列、無数の型番、メーカーは「純正品を使ってください」の一点張り。ああ、もうめんどくさい!投げ出したくなる気持ち、痛いほどわかります。

でも、安心してください。この記事を読めば、その悩みは霧のように晴れ渡ります。結論から言ってしまうと、ポータブル電源とソーラーパネルの互換性チェックは、たった3つのポイントを押さえるだけでOKなんです。

拍子抜けするほど簡単だと思いませんか?もちろん、メーカー推奨の組み合わせが一番安心なのは間違いありません。 でも、少しの知識があれば、もっと自由に、もっと賢く、あなただけの最強の電源システムを構築できるんです。この記事では、難解な専門用語をできるだけ使わずに、まるで隣でガジェット好きの友人が熱く語るようなテンションで、互換性の核心に迫ります。さあ、あなたも「互換性マスター」になって、無限の可能性を手に入れましょう!

ポータブル電源とソーラーパネルの互換性は3つの数値と端子で決まる

ポータブル電源とソーラーパネルの互換性、難しく考えすぎていませんか?実は、チェックするべきポイントは驚くほどシンプル。重要なのは「電圧(V)」「電流(A)」「電力(W)」、そして物理的な「端子形状」の4つだけなんです。

この4つの要素さえ理解してしまえば、あなたはもう互換性の迷宮で迷うことはありません。カタログスペックの数字の羅列に怯える日々とはおさらばです。それぞれのメーカーが独自規格のように見せかけている製品も、基本的な原理は同じ。このセクションでは、それぞれのポイントがなぜ重要で、どのように確認すればいいのかを、一つずつ丁寧に、そしてアツく解説していきます。これを読めば、あなたも自信を持って製品を選べるようになるはずです。

最重要項目!電圧(V)の上限値だけは絶対に超えてはいけない

互換性をチェックする上で、何よりも、絶対に、絶対に守らなければならないルールがあります。それは「ソーラーパネルの開放電圧(Voc)が、ポータブル電源の最大入力電圧を決して上回らないようにする」ことです。 なぜこんなに強く言うのかって?それは、このルールを破ると、あなたの愛するポータブル電源が、一瞬にしてただの箱になってしまう可能性があるからです。そう、壊れるんです。

「開放電圧(Voc)」とは、ソーラーパネルが発電しているけど、どこにも接続されていない、いわば「やる気MAX」状態の時の電圧のこと。 この数値が、ポータブル電源側が受け入れられる電圧の上限を超えてしまうと、過電圧で内部の回路が焼き切れてしまう恐れがあります。これはもう、事故です。メーカー保証も効かなくなる可能性が非常に高いでしょう。

ポータブル電源の製品仕様書には、必ず「DC入力」や「ソーラー入力」といった項目があり、そこに「12-60V」のように電圧範囲が記載されています。 この場合、上限は60Vということになります。一方、ソーラーパネルの仕様書にも「開放電圧(Voc)」という項目が必ずあります。 例えば、Vocが22Vのソーラーパネルなら、このポータブル電源に問題なく接続できます。

しかし、Vocが65Vのパネルを繋いだら…考えるだけでも恐ろしいですよね。なので、まずはこの電圧のマッチングを第一に確認してください。他の要素は後からでも何とかなる場合がありますが、これだけは取り返しがつきません。本当に、これだけは覚えて帰ってくださいね。

発電量を決める電流(A)と電力(W)の関係性を知る

電圧のチェックをクリアしたら、次は電流(A)と電力(W)です。これらは、実際にどれくらいのスピードで充電できるか、という発電能力に直結する重要な要素。でも、電圧ほど神経質になる必要はありません。なぜなら、ポータブル電源側が賢く調整してくれるケースが多いからです。

まず、ソーラーパネルの仕様を見ると、「最大出力動作電流(Imp)」や「短絡電流(Isc)」という項目があります。 これがパネルが生み出す電流の強さです。一方で、ポータブル電源の入力仕様にも「最大入力電流(A)」や「最大入力電力(W)」が定められています。

ここで重要なのは、「パネルの能力がポータブル電源の受け入れ能力を多少超えていても、すぐに壊れるわけではない」ということです。例えば、ポータブル電源の最大入力が10Aなのに、12A発電できるソーラーパネルを繋いだとします。この場合、ポータブル電源側が自動的に入力を10Aに制限して、安全に充電を行ってくれるのです。賢いですよね。

ただし、これはポータブル電源の性能を100%引き出せていない、ということでもあります。いわば、宝の持ち腐れ状態。せっかく高性能なソーラーパネルを買ったのに、受け側がボトルネックになってはもったいない。理想は、ポータブル電源の最大入力電流や電力ギリギリの性能を持つソーラーパネルを選ぶことです。 そうすれば、最速で充電が可能になり、太陽の恵みを余すことなくエネルギーに変えられます。電圧は「超えちゃいけない一線」、電流と電力は「性能を引き出すための目安」と覚えておくと分かりやすいかもしれません。

意外な落とし穴、接続端子(コネクタ)の形状が合わない問題

さて、電圧、電流、電力の電気的な仕様をバッチリ確認したとしましょう。「これで完璧だ!」とウキウキで製品を購入し、いざ接続!…あれ?繋がらない…?なんて悲劇が、実は結構な頻度で起こります。そう、スペックが完璧でも、物理的にコネクタの形が合わなければ、どうにもならないのです。これは本当に、ガッカリしますよね。

ソーラーパネルとポータブル電源の接続に使われる端子には、いくつか主流の規格があります。

MC4コネクタ: 多くのソーラーパネルで採用されている標準的なコネクタ。 防水性・耐久性が高く、屋外での使用に適しています。

アンダーソン(Anderson Powerpole)コネクタ: こちらも人気の選択肢で、特に堅牢な用途に適しています。

XT60コネクタ: ドローンなどでも使われる比較的小型で信頼性の高いコネクタ。 EcoFlow製品などでよく見られます。

DCプラグ(DC7909, DC8020など): ACアダプターなどでおなじみの丸い形状のプラグ。 Jackery製品に多く採用されています。

メーカーを揃えれば、この問題はまず起こりません。 しかし、他社製品を組み合わせる場合は、必ず両者の端子形状を確認する必要があります。もし形状が違っても、絶望するのはまだ早い。「MC4 to DC7909変換ケーブル」や「MC4 to XT60変換アダプター」といった、夢のようなアイテムが存在するのです。

これらを使えば、異なるメーカーの製品同士を繋ぐことが可能になります。ただし、変換アダプターを使うと、わずかながら電力のロスが発生したり、接続部が増えることによるトラブルのリスクがゼロではなかったりすることも、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

ポータブル電源とソーラーパネルのメーカーを揃えるべきか

互換性の基本がわかったところで、次に浮かぶ疑問は「結局、メーカーは揃えるべきなの?」ということでしょう。これは多くの人が悩むポイントであり、一概に「こっちが絶対正しい」とは言えない、実に悩ましい問題です。

メーカーを揃えることには、何物にも代えがたい「安心感」というメリットがあります。一方で、あえて異なるメーカーを組み合わせる「自由」には、コストや性能を追求できるという魅力があります。このセクションでは、それぞれのメリットとデメリットを深掘りし、あなたがどちらのスタイルに向いているのか、その判断材料を提供します。さあ、安全策を取るか、それとも冒険の旅に出るか、一緒に考えていきましょう。

メーカーを揃える最大のメリットは「思考停止」できる安心感

ポータブル電源とソーラーパネルのメーカーを揃えること。その最大のメリットは、なんといっても「安心感」です。もっと言ってしまえば、「何も考えなくていい」という快適さ、ここに尽きます。互換性について、ここまで散々熱く語ってきましたが、正直「やっぱり面倒くさい!」と感じる人も少なくないはず。その気持ち、よくわかります。

メーカーを揃えておけば、電圧がどうだとか、端子の形がどうだとか、そんな細かいことを一切気にする必要がありません。 メーカーが「この組み合わせで使えます」と保証してくれているのですから、まさに「思考停止」で接続してOK。 繋いでみて動かない、なんていう最悪の事態はまず起こり得ません。

さらに、万が一のトラブルの際も心強い。もし充電がうまくいかないなどの問題が発生した場合、問い合わせ先は一つのメーカーで済みます。「ポータブル電源が悪いのか、ソーラーパネルが悪いのか」を自分で切り分ける必要がなく、サポートセンターに丸投げできるのです。これは精神衛生上、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

特に、電気の知識に自信がない、細かいスペック表を見るのが苦手、とにかく早く安心して使いたい、という人にとっては、メーカーを揃えるという選択は、多少コストが上がったとしても、それ以上の価値がある賢明な判断だと言えます。

メーカーを揃えるデメリットは選択肢の狭さとコスト

「安心」という絶大なメリットがある一方で、メーカーを揃えることには明確なデメリットも存在します。それは主に「選択肢の制限」と「コスト」の二つです。

まず、選択肢が著しく狭まります。例えば、A社のポータブル電源のデザインや機能がすごく気に入ったとします。でも、A社のソーラーパネルはなんだか大きくて重いし、価格も高い…。もっと軽くて、発電効率も良くて、安いB社のソーラーパネルが使えたら最高なのに…!という状況は頻繁に起こります。

メーカーを揃えるというルールに縛られると、こうした「いいとこ取り」ができなくなってしまうのです。ポータブル電源はA社、ソーラーパネルはB社、というように、それぞれの製品の長所を組み合わせて自分だけの最強システムを構築する、というガジェット好きにはたまらない楽しみを放棄することになります。

そして、コストの問題。一般的に、メーカー純正のソーラーパネルは、同程度の性能を持つサードパーティ製のパネルに比べて割高な傾向があります。もちろん、その価格には品質保証やサポート体制の充実といった価値が含まれているのですが、純粋な発電性能だけで見ると、「もっと安くて良いものがあるのに」と感じることも少なくありません。限られた予算の中で最大限のパフォーマンスを求めるのであれば、メーカーを揃えるという選択は、足かせになってしまう可能性もあるのです。この「自由」と「コスト」を天秤にかけ、どこに価値を見出すかが、メーカー選びの重要な分かれ道となります。

他社製品を組み合わせる!具体的な互換性の確認方法と実践例

さて、ここからが本番です。「安心」よりも「自由とコスト」を選び、異なるメーカーのポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせるという、刺激的な道を選ぶと決めたあなたへ。その冒険、全力で応援します。

具体的な製品名を挙げながら、どうやって互換性を確認し、安全に接続するのかをステップ・バイ・ステップで解説していきます。人気メーカーであるJackeryやEcoFlowなどを例にとり、まるでパズルを解くように仕様表を読み解いていきましょう。変換アダプターという魔法のアイテムの使いこなし方から、接続する前の最終チェックリストまで、あなたの挑戦を成功に導くための実践的な知識を詰め込みました。

実践編 Jackeryのポータブル電源にEcoFlowのパネルを繋いでみる

では、具体的なモデルでシミュレーションしてみましょう。例えば、大人気の「Jackery ポータブル電源 1000 Pro」に、同じく人気の「EcoFlow 160Wソーラーパネル」を接続できるか検証してみます。

ステップ1:ポータブル電源の入力仕様を確認する

まず、Jackery 1000 Proの仕様表を見ます。公式サイトや取扱説明書で「DC入力ポート」の項目を探しましょう。そこには「17.5-60V⎓11A, 合計800W」といった記載があります。 これは、「受け入れ可能な電圧は17.5Vから60Vの間で、最大電流は11A、最大電力は800Wまで」という意味です。この範囲に収まるソーラーパネルなら接続できる、ということになります。

ステップ2:ソーラーパネルの出力仕様を確認する

次に、EcoFlow 160Wソーラーパネルの仕様表をチェックします。注目すべきは「開放電圧(Voc)」と「最大出力動作電流(Imp)」です。仮に、このパネルの仕様が「開放電圧(Voc): 21.4V」「最大出力動作電流(Imp): 8.8A」だったとします。

ステップ3:仕様を比較する

さあ、比較です。

電圧チェック: パネルのVocは21.4V。これはポータブル電源の入力範囲17.5V~60Vの中にしっかり収まっています。クリアです!

電流チェック: パネルのImpは8.8A。これもポータブル電源の最大入力11Aを下回っています。問題ありません。

電力チェック: パネルの出力は160W。これもポータブル電源の最大入力800Wより小さいのでOKです。

ステップ4:端子形状を確認する

最後に端子です。Jackery 1000 Proの入力はDC8020というDCプラグです。 一方、EcoFlowのソーラーパネルの出力は一般的にMC4コネクタです。 形が違うので、このままでは接続できません。そこで、「MC4-DC8020変換ケーブル」が必要になります。この変換ケーブルさえ用意すれば、電気的には互換性があるため、無事に接続して充電を開始できる、という結論になります。どうです?意外と簡単でしょう?

接続端子が違っても諦めない!変換アダプターは救世主

「うわー、電圧も電流もバッチリなのに、端子の形だけが違う…!」そんな絶望的な状況に陥っても、どうか諦めないでください。あなたの目の前には、救いの手が差し伸べられています。その名も「変換アダプター」または「変換ケーブル」。 こいつはまさに、異なる文化を持つ者同士を繋ぐ、優秀な通訳のような存在です。

市場には、さまざまな種類の変換アダプターが出回っています。

MC4からDCプラグへ: 最も一般的な変換パターンの一つ。多くのソーラーパネルで採用されているMC4コネクタから、Jackeryなどで使われるDC7909やDC8020といったDCプラグに変換します。 これさえあれば、多くの他社製パネルをJackery製品に接続できます。

MC4からXT60へ: こちらも需要の高い組み合わせ。MC4コネクタから、EcoFlow製品などで採用されているXT60コネクタに変換します。

MC4からアンダーソンへ: BLUETTIなどの一部モデルで採用されているアンダーソンポートに接続するためのアダプターです。

これらの変換アダプターは、数千円程度で購入できることが多く、これを投資と考えることで、ソーラーパネル選びの自由度が劇的に向上します。純正パネルとの価格差を考えれば、アダプター代などあっという間に元が取れてしまうケースも少なくありません。

ただし、一つだけ注意点があります。それは、安価すぎる粗悪なアダプターは避けるべき、ということです。 接触不良や断線は、発電効率の低下だけでなく、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。信頼できるメーカーの製品や、レビュー評価の高い製品を選ぶように心がけましょう。たかがアダプター、されどアダプター。システムの安定性を左右する重要なパーツであることを忘れないでくださいね。

ソーラーパネル選びで互換性以外に見るべきポイント

ポータブル電源との互換性という最大の関門をクリアしたあなた。しかし、ソーラーパネル選びはまだ終わりではありません。せっかく手に入れるなら、最高のパフォーマンスを発揮してくれる相棒を選びたいですよね。

カタログスペックに書かれている「最大出力」や「変換効率」といった数字は、もちろん重要です。しかし、実際のフィールドで使ってみると、それらの数字だけでは測れない「使いやすさ」が、満足度を大きく左右することに気づくはずです。このセクションでは、スペック表の向こう側にある、リアルな使用感に関わるポイント、つまり「実際の天候での発電能力」と「持ち運びや設置のしやすさ」について、深掘りしていきます。

発電効率の数字に惑わされるな!曇りの日にこそ差が出る実力

ソーラーパネルの仕様書を見ると、必ず「変換効率23%」や「最大出力200W」といった、なんとも魅力的な数字が並んでいます。 この数字が高いほど高性能なのは間違いありません。しかし、この数字を鵜呑みにしてはいけません。

なぜなら、これらの数値は「標準試験条件(STC)」と呼ばれる、いわば「最高のコンディション」で測定されたものだからです。 雲一つない快晴、パネルに最適な角度で太陽光が降り注ぐ…そんな理想的な状況、実際のアウトドアシーンで一体どれだけあるでしょうか?

本当に重要なのは、曇りや少し太陽が傾いた時間帯など、理想的とは言えない状況でどれだけ粘り強く発電してくれるか、という「実力」です。ここが、パネルの品質によって大きく差が出るところ。高品質なセルを使っているパネルや、パネル表面の加工が優れている製品は、低照度(光が弱い状況)でも比較的高いパフォーマンスを維持してくれる傾向があります。

こればっかりはカタログスペックからは読み解きにくいため、実際に使っているユーザーのレビューが非常に参考になります。「このパネルは曇りの日でもそこそこ発電してくれます」といった口コミは、単なる最大出力の数値よりも価値がある情報かもしれません。最大出力の数字の競争に目を奪われず、どんな天候でも頼りになる、タフな相棒を見つけ出す視点を持つことが、後悔しないパネル選びの秘訣です。

重さ、サイズ、設置の手間…本当に重要なのは現場での使い勝手

どんなに発電効率が良くても、重すぎてキャンプに持って行く気になれなかったり、設置が面倒で物置の肥やしになってしまったりしては、本末転倒です。特に、折りたたみ式のポータブルソーラーパネルを選ぶ際は、「現場での使い勝手」を具体的にイメージすることが非常に重要になります。

まずチェックしたいのが「重量」と「収納時のサイズ」。車での移動がメインなら多少重くても問題ないかもしれませんが、駐車場からキャンプサイトまで少し距離がある場合、1kgの差が大きく響いてきます。また、収納時のサイズも重要です。車のラゲッジスペースや家の収納場所を圧迫しないか、事前にしっかり確認しましょう。

次に、「設置のしやすさ」。パネルに付属しているスタンドの角度調整は簡単にできるか?安定して自立するか?JackeryのSolarSagaシリーズのように、ケースがそのままスタンドになるようなスマートな設計の製品もあります。 また、パネルにハトメ(金属の穴)が付いていると、カラビナを使ってテントや木に吊るすなど、設置の自由度が格段に上がります。

そして意外と見落としがちなのが、ケーブルの長さや収納方法。ケーブルが短すぎると、ポータブル電源を日陰に置きつつパネルだけを日当たりの良い場所に出す、といったレイアウトに苦労します。パネル本体にケーブルをまとめておけるポケットが付いているかなども、地味ながら使い勝手を左右するポイントです。こうした細かな配慮が、ストレスフリーなソーラー充電ライフを実現してくれるのです。

まとめ ポータブル電源とソーラーパネルの互換性をマスターして自由な電源ライフを

さて、ここまでポータブル電源とソーラーパネルの互換性について、語ってきましたがいかがでしたでしょうか。「なんだか難しそう…」と思っていた互換性の問題が、実は「電圧」「電流」「端子」という3つのシンプルなポイントを押さえればクリアできる、ということがお分かりいただけたかと思います。

最重要のルールは、ソーラーパネルの開放電圧(Voc)がポータブル電源の入力電圧の上限を超えないこと。 これさえ守れば、大きな失敗は防げます。その上で、電流(A)や電力(W)をポータブル電源の入力性能に近づけることで、充電効率を最大化できます。 端子の形状が違っても、変換アダプターという心強い味方がいれば、メーカーの垣根を越えた自由な組み合わせが可能になるのです。

もちろん、互換性のチェックが面倒だったり、万が一の際の保証を最優先したいのであれば、メーカーを揃えるのが最も賢明で安心な選択です。 しかし、少しの手間を惜しまず、この記事で紹介した知識を活用すれば、コストを抑えつつ、より高性能な自分だけのオリジナル電源システムを構築するという、ロマンあふれる選択もできます。それはまさに、自分の手で「自由な電気」を手に入れるという体験そのものです。

この記事が、あなたのポータ-タブル電源ライフをより豊かで楽しいものにするための一助となれば、これ以上の喜びはありません。さあ、スペック表を片手に、あなただけの最高の相棒探しに出かけましょう!

ポータブル電源定番はジャクリ!