ポータブル電源のパススルーの危険性は?寿命を縮める罠と安全な使い方を徹底解説

PR

ポータブル電源、一家に一台あると本当に心強いアイテムですよね。キャンプや車中泊といったアウトドアシーンはもちろん、災害時の備えとしても、その価値は計り知れません。しかし、そんな便利なポータブル電源の「パススルー充電」という機能について、「なんだか危険らしい」という噂、耳にしたことはありませんか?

「充電しながら給電できるなんて、最高に便利じゃないか!」そう思うのが普通です。ええ、その通り、便利なんです。ですが、その利便性の裏には、あなたの愛するポータブル電源の寿命をじわじわと、しかし確実に縮めてしまう可能性が潜んでいるとしたら…?この記事では、そんなパススルー充電の知られざる危険性と、どうすれば安全に、そして賢く付き合っていけるのか、その全てをお話しします。

結論から言えば、パススルー機能は正しく理解し、適切な製品を選び、そして限定的な使い方を心がければ、決して怖いものではありません。この記事を読み終える頃には、あなたはパススルーの専門家。もう何も恐れることなく、自信を持って自分のライフスタイルに合ったポータブル電源を選び、その性能を100%引き出せるようになっているはずです。さあ、一緒にその真実を覗いてみましょうか。

ポータブル電源のパススルー充電 その便利さに潜む「危険性」の正体

「パススルー」という言葉、なんとなくは知っていても、その仕組みまで詳しく理解している人は意外と少ないかもしれませんね。この便利な機能がなぜ「危険」というレッテルを貼られてしまうことがあるのか。まずはその心臓部から、じっくりと紐解いていきましょう。便利さの裏側にある、少し怖いお話です。

まずは知っておきたい「パススルー充電」って一体何?

そもそも「パススルー充電」とは何なのか。一言でいえば、「ポータブル電源本体をコンセントなどで充電しながら、同時にスマートフォンや家電製品へ給電(電力供給)する機能」のことです。イメージとしては、まるで川の流れを分岐させるようなもの。コンセントから来た電気の川を、ポータブル電源のバッテリーに貯める流れと、接続した家電に直接流す流れの二つに分ける、そんな感じです。

これができると何が嬉しいかというと、例えばキャンプ中にポータブル電源の残量が心もとなくなってきた時。ソーラーパネルで本体を充電しつつ、スマホの充電もできる。あるいは、家のコンセントに繋いでおけば、簡易的な無停電電源装置(UPS)のように、常に満充電を維持しながら家電を使い続ける、なんてことも理論上は可能になります。充電のために家電の使用を中断しなくていい、このシームレスな体験は一度味わうと手放せなくなるほどの魅力がありますよね。うん、わかります。でも、ここにこそ落とし穴が待っているんですよ。

なぜ「危険」と言われるの?バッテリーを蝕む悪魔のサイクル

では、なぜこんなにも便利な機能が「危険」だなんて言われてしまうんでしょうか。問題は、その電気の流れ方にあります。実は、パススルー充電には大きく分けて2つの方式があり、多くの安価なモデルや旧式のモデルで採用されている方式に、大きな問題が潜んでいるんです。それは、「バッテリーを経由する」方式。

どういうことかというと、コンセントから来た電気が、一度すべてポータブル電源のバッテリーを「通過」してから、接続された家電に流れていく仕組みです。つまり、バッテリーは「充電」と「放電」を同時に、しかも絶え間なく繰り返すことになる。これ、バッテリーからしたらとんでもない重労働なんです。人間で言えば、全力疾走しながらご飯をかき込んでいるような状態。そりゃあ、体(バッテリー)に良いわけがありません。

この状態が続くと、バッテリー内部では何が起こるのか。それは、避けられない「劣化」です。リチウムイオンバッテリーには、充放電を繰り返せる回数、いわゆる「サイクル寿命」というものが存在します。パススルーを常用するということは、この貴重なサイクル寿命を、猛烈なスピードで消費していく行為に他なりません。

まだ使えるはずだったのに、あっという間にバッテリーがヘタってしまい、満充電にしてもすぐに空っぽ…なんて悲劇が起こりかねない。これが「危険」と言われる最大の理由なんです。便利さの代償は、思った以上に大きいのかもしれません。

発熱、そして寿命の短縮…パススルーがもたらす悲しい結末

充電と放電を同時に行うという無茶な働き方は、バッテリーにさらなる試練を与えます。それが「発熱」です。電気を扱う機器にとって、熱は大敵中の大敵。特に、精密な化学反応でエネルギーを蓄えているリチウムイオンバッテリーにとって、異常な高温は性能劣化を加速させるだけでなく、最悪の場合、安全性を損なう事態にまで発展する可能性があります。

パススルー充電中は、本体が通常時よりも熱くなりやすい傾向にあります。内部ではバッテリーが必死に働いているわけですから、当然ですよね。この熱が、バッテリーの内部構造をジワジワと破壊していくんです。まるで、夏の炎天下に放置されたスマートフォンのように。最初は少しバッテリーの減りが早くなったかな?と感じる程度かもしれません。しかし、そのダメージは確実に蓄積され、ある日突然、本来の性能の半分も発揮できなくなっていることに気づくでしょう。

「あれ、買った頃はもっと持ったのにな…」そう感じた時にはもう手遅れ。ポータブル電源は決して安い買い物ではありません。数年、あるいはそれ以上、頼れる相棒として活躍してくれることを期待して購入したはず。その寿命を、自らの手で、知らず知らずのうちに縮めてしまっていたなんて、考えただけでも悲しくなりませんか?便利だからと常用していたパススルーが、実は愛機への虐待だったなんて…。そんな結末、誰も望んでいないはずです。

安全なパススルーは存在する!賢いポータブル電源の選び方

さて、ここまでパススルーの危険性について、ちょっと怖がらせるような話ばかりしてしまいましたね。ごめんなさい。でも、「じゃあパススルーは絶対に使っちゃダメなのか!」というと、実はそうでもないんです。技術は日々進歩しています。メーカーもこの問題を当然認識していて、より安全にパススルーを使えるように工夫を凝らした製品を開発しています。ここでは、危険性を回避し、安心して使えるポータブル電源を選ぶための、具体的なポイントを見ていきましょう。

「パススルー対応」の表記だけでは不十分?確認すべきポイント

「よし、じゃあ商品説明に『パススルー対応』って書いてあるやつを選べば安心だね!」…と、思うじゃないですか。ええ、私も最初はそう思っていました。でも、これがまた一筋縄ではいかないんです。先ほどお話ししたように、パススルーにはバッテリーに大きな負荷をかける「バッテリー経由型」と、負荷をかけにくい「バイパス型」の2種類があります。

この「バイパス型」というのは、コンセントからの電力を、バッテリーを迂回(バイパス)させて直接家電に供給し、同時にバッテリーへの充電も行うという、非常に賢い方式です。これなら、バッテリーは充電に専念できるため、充放電を同時に行うという過酷な状況を避けられます。つまり、バッテリーの劣化を大幅に抑制できるわけです。

問題は、商品説明に「パススルー対応」としか書かれていない場合、それが「バッテリー経由型」なのか「バイパス型」なのか、判別がつきにくいという点。正直、メーカー側もこの点を明確に表記していないケースがまだまだ多いのが現状です。じゃあどうすればいいのか?一つの目安となるのが、「UPS機能」の有無です。この機能が、安全なパススルーを見分けるための、重要なキーワードになってくるんです。

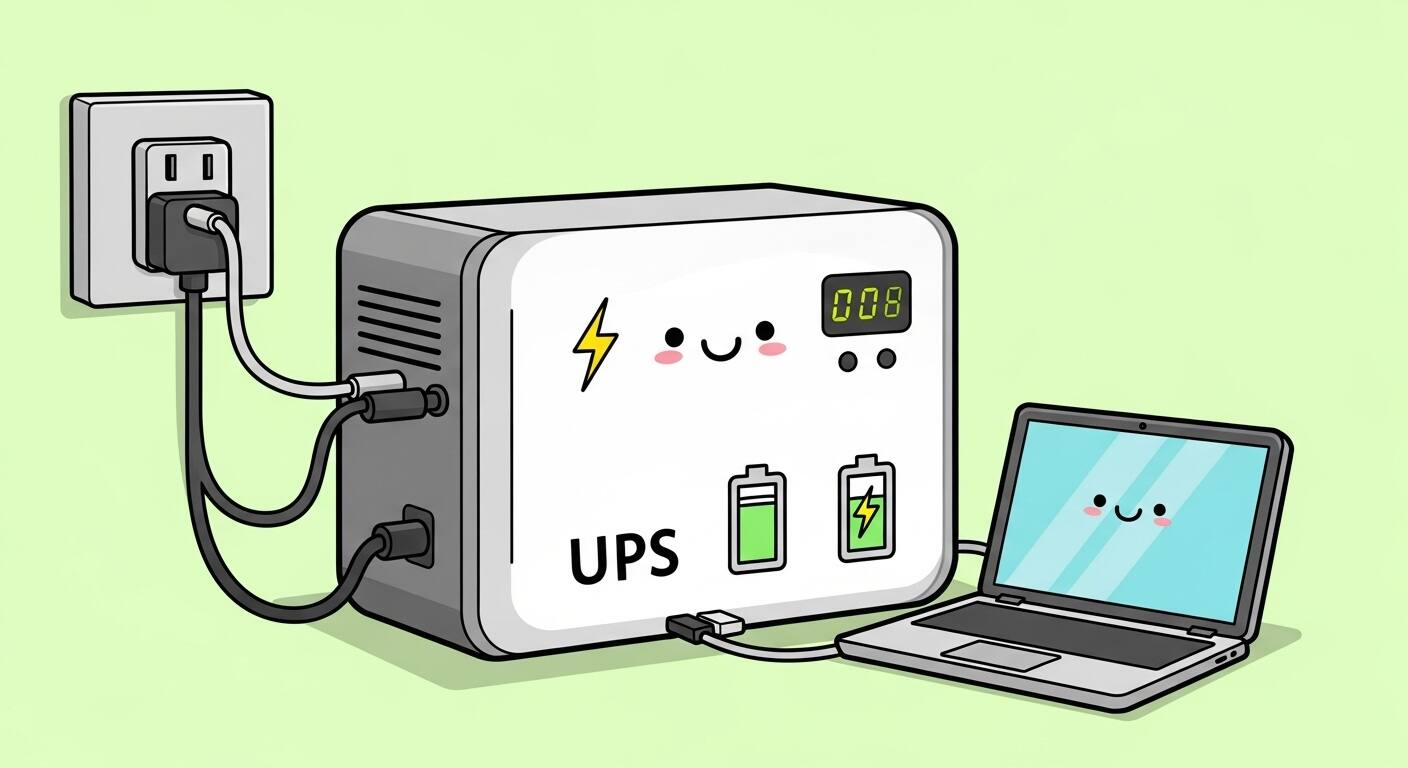

UPS(無停電電源装置)機能付きモデルという選択肢

ここで登場するのが「UPS(Uninterruptible Power Supply)」、日本語で言うと「無停電電源装置」です。なんだか難しそうな名前ですが、要は「停電しても電力を供給し続けてくれる装置」のこと。パソコンのデータ保護などで使われる、あのUPSです。最近の高性能なポータブル電源には、このUPS機能を搭載したモデルが増えてきました。

UPS機能付きのポータブル電源は、基本的に「バイパス型」のパススルーを採用しています。普段は壁のコンセントからの電力を、バッテリーを介さずにスルーで家電に供給しています。そして、万が一停電などで電力供給が途絶えた瞬間に、瞬時にバッテリーからの給電に切り替わる。この切り替え時間は、例えばEcoFlow社の製品ではわずか30ミリ秒(0.03秒)以内と、人間が感知できないレベルです。

この方式の何が素晴らしいかというと、平常時はバッテリーにほとんど負荷がかからない点。常に充放電を繰り返すわけではないので、バッテリーの寿命を無駄に削ることがありません。つまり、UPS機能付きのモデルを選ぶということは、間接的に「安全なバイパス型のパススルー機能を備えたモデル」を選ぶことと、ほぼ同義になるわけです。パススルーを日常的に使いたい、あるいはデスクトップPCやデータサーバーなど、絶対に電源を落としたくない機器のバックアップとして使いたい、という方にとっては、もはやUPS機能は必須と言っても過言ではないでしょう。

主要メーカーのパススルーに対する姿勢と代表モデル

では、具体的にどのメーカーのどのモデルが安全なパススルーに対応しているのでしょうか。ここで全ての製品を網羅することはできませんが、主要なメーカーの姿勢と代表的なモデルをいくつか見てみましょう。型番は非常に重要なので、慎重に確認してくださいね。

まず、業界をリードするEcoFlow(エコフロー)社。このメーカーはUPS機能を積極的に製品に搭載しており、多くのモデルがバイパス型の安全なパススルーに対応しています。「DELTA 2」や「RIVER 2」シリーズなどがその代表格です。特に切り替え速度の速さをウリにしており、PCなどのバックアップ電源としての信頼性は非常に高いと言えます。

次に、高い安全性と信頼性で定評のあるAnker(アンカー)。Ankerも「Anker Solix」シリーズなどでUPS機能(同社では「Power Savingモード」と呼称)に対応したモデルを多数ラインナップしています。例えば「Anker Solix C1000 Portable Power Station」や、より大容量の「Anker Solix F2000 (PowerHouse 767)」などは、家庭用バックアップ電源としても非常に優秀です。

老舗のJackery(ジャクリ)はどうでしょうか。Jackeryはどちらかというと、アウトドアでの利用シーンに重きを置いている印象で、パススルー機能自体は搭載していますが、UPS機能として前面に押し出しているモデルは比較的少ないです。これは、あくまで「緊急時や一時的な利用」を想定しているためかもしれません。Jackery製品でパススルーを使う際は、後述する「限定的な使い方」をより一層心がけるのが賢明と言えるでしょう。

このように、メーカーによってパススルー機能への考え方や実装方法には違いがあります。自分の使い方を明確にした上で、各メーカーの公式サイトや詳細なレビューをしっかりと確認し、最適な一台を見つけ出すことが何よりも重要です。

それでもパススルーを使いたいあなたへ 危険性を減らすための運用術

「UPS機能付きの高価なモデルはちょっと手が出ない…」「でも、今持っているポータブル電源で、やっぱりパススルーを使いたい時がある!」うんうん、その気持ち、痛いほどわかります。せっかくついている機能を使わないのはもったいないですよね。大丈夫です。たとえUPS機能がないモデルであっても、使い方を少し工夫するだけで、バッテリーへの負担を大きく減らすことは可能です。ここでは、愛機と少しでも長く付き合うための、涙ぐましい(?)運用術をご紹介します。

日常使いは避ける!パススルーは「いざという時」の切り札

まず、最も大切な心構え。それは、「パススルー充電を日常的に使わない」ということです。もう、これに尽きます。バッテリー経由型のパススルーは、バッテリーにとって本当に過酷な状況です。それを毎日毎日、何時間も続けるなんて、寿命を前借りしているようなもの。考えただけでも恐ろしい…。

パススルー機能は、あくまで「奥の手」「切り札」として温存しておきましょう。例えば、どうしても今、この瞬間に充電と給電を同時に行わなければならない、という緊急事態。台風が接近中で、停電に備えて本体を満充電にしつつ、情報収集のためのスマホも充電しておきたい、とか。キャンプで、夜間の照明を使いながら、翌日のために本体も充電しておきたい、といった限定的なシーンです。

普段は、面倒でも「充電」と「給電」はきっちり分ける。これが鉄則です。本体の充電が終わってから、家電を使う。家電を使い終わったら、本体を充電する。この一手間を惜しまないことが、結果的にポータブル電源の寿命を延ばし、トータルでのコストパフォーマンスを高めることに繋がります。便利な機能に甘えず、少しだけ機械をいたわってあげる。そんな愛情が、大切なんです。

発熱は最大の敵!設置場所と冷却を意識するだけで変わる

もし、やむを得ずパススルー充電を行う場合、次に意識すべきは「熱対策」です。先ほどもお話しした通り、発熱はバッテリー劣化の最大の促進要因。この熱をいかに効率よく逃がしてあげるかで、バッテリーへのダメージは大きく変わってきます。

まず、設置場所。絶対にやってはいけないのが、直射日光が当たる場所や、布団の上、段ボール箱の中など、熱がこもりやすい場所に置くこと。これはもう、自殺行為に等しいです。できるだけ風通しの良い、涼しい場所に設置してください。本体の周囲には十分なスペースを確保し、吸気口や排気口を塞がないようにするのは基本中の基本。

さらに一歩進んで、冷却をアシストしてあげるのも非常に有効です。例えば、小型のUSB扇風機やサーキュレーターで、本体に直接風を当ててあげる。たったこれだけでも、表面温度はかなり変わってきます。パソコン用の冷却台の上に置いてみるのも良いアイデアですね。特に夏場の使用は要注意です。人間が快適だと感じる環境は、ポータブル電源にとっても快適な環境。そう考えてあげると、分かりやすいかもしれません。少しの工夫で、愛機の悲鳴を和らげてあげましょう。

非対応モデルで絶対にやってはいけないこと

最後に、これは警告として聞いてください。市場には、そもそも「パススルー充電に正式対応していない」モデルも存在します。これらのモデルで、無理やり充電と給電を同時に行うのは、絶対にやめてください。

「え、できちゃうんだけど?」と思うかもしれません。確かに、物理的にコンセントと出力ポートを同時に使えてしまう製品もあるでしょう。しかし、メーカーが「非対応」としているのには、明確な理由があります。それは、内部の電源管理システムが、充電と放電の同時処理を想定して設計されていないからです。無理な使い方をすれば、バッテリーの劣化が早まるどころか、過負荷によって保護回路が働いてシャットダウンしたり、最悪の場合は内部の電子部品を損傷させたりする危険性があります。

説明書や公式サイトで「パススルー非対応」と明記されている場合は、その指示に必ず従ってください。これは、安全に製品を使い続けるための、メーカーとの約束です。安易な判断が、大切なポータブル電源をただの箱に変えてしまうことになりかねません。自分の持っているモデルの仕様を正しく理解し、その範囲内で最大限に活用する。それが、賢いユーザーというものです。

まとめ

さて、ポータブル電源のパススルー充電が持つ危険性について、か詳しく語ってきました。もう一度、大切なポイントを整理しておきましょう。

まず、パススルー充電にはバッテリーに大きな負荷をかける方式があり、これを常用すると発熱や劣化を引き起こし、ポータブル電源の寿命を著しく縮めてしまう危険性がある、ということ。これが一番の核心です。便利な機能だからと無邪気に使い続けると、数年後に涙を飲むことになりかねません。

しかし、全てのパススルーが危険なわけではない、という希望の光もありましたね。バッテリーを迂回して電力を供給する「バイパス型」のパススルー、そしてそれを搭載した「UPS(無停電電源装置)機能付き」のモデルを選ぶこと。これが、パススルーを安全かつ日常的に利用するための、現時点での最適解と言えるでしょう。EcoFlowやAnkerといったメーカーの高性能モデルは、この点で非常に信頼性が高いです。

もし、今お使いのモデルや検討中のモデルにUPS機能がなくても、悲観する必要はありません。「パススルーは緊急時の切り札と心得る」「日常的には使わない」「使う際は熱対策を万全にする」この3つのルールを守るだけで、バッテリーへの負担は劇的に軽減できます。大切なのは、機能の特性を正しく理解し、製品をいたわりながら使うという姿勢です。

ポータブル電源は、私たちの生活を豊かにし、いざという時には命綱にもなる、頼れる相棒です。だからこそ、その性能を最大限に、そして一日でも長く引き出してあげたい。この記事が、あなたが最高の相棒を見つけ、末永く良い関係を築いていくための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

ポータブル電源を考えるならまずはこちら