ポータブル電源は真冬でも使用できる?寒さに強いモデルと賢い使い方を徹底解説!

PR

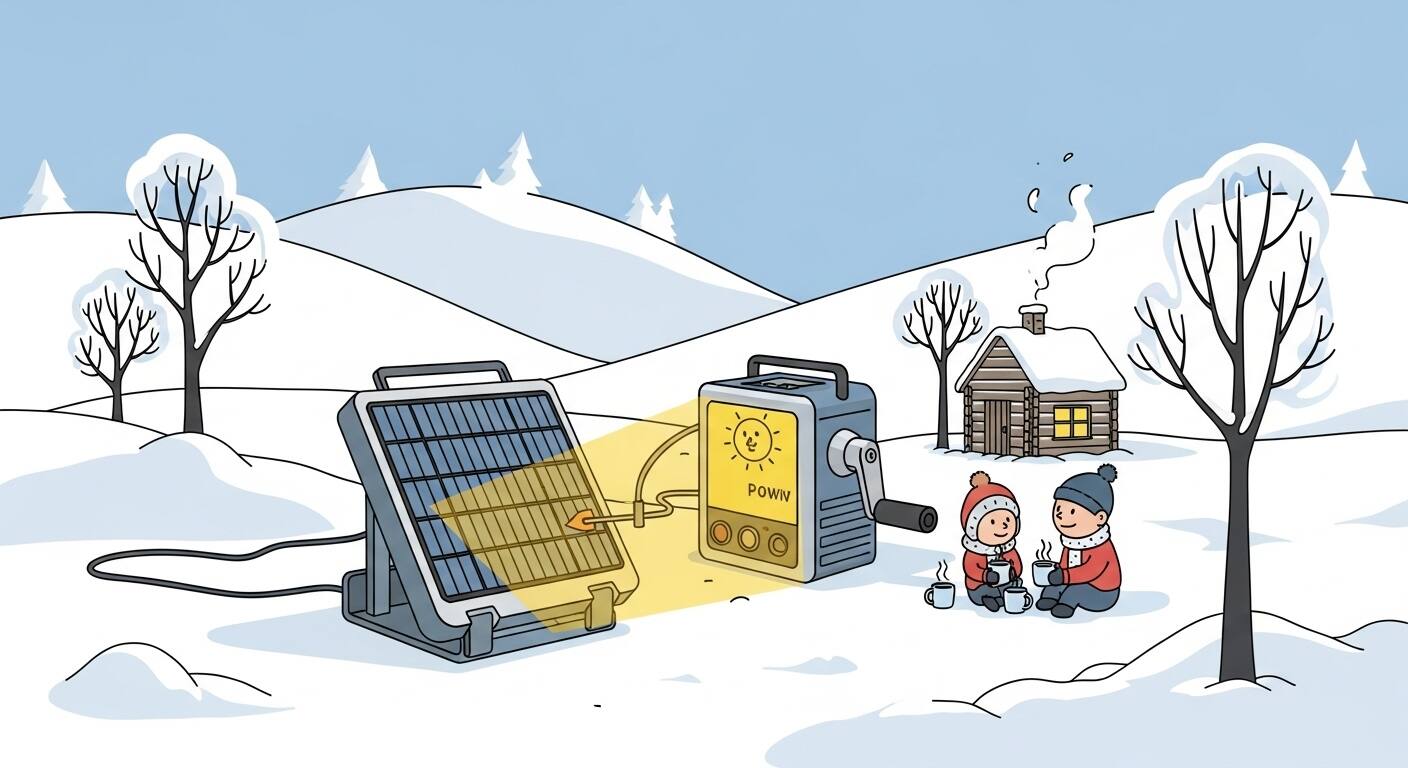

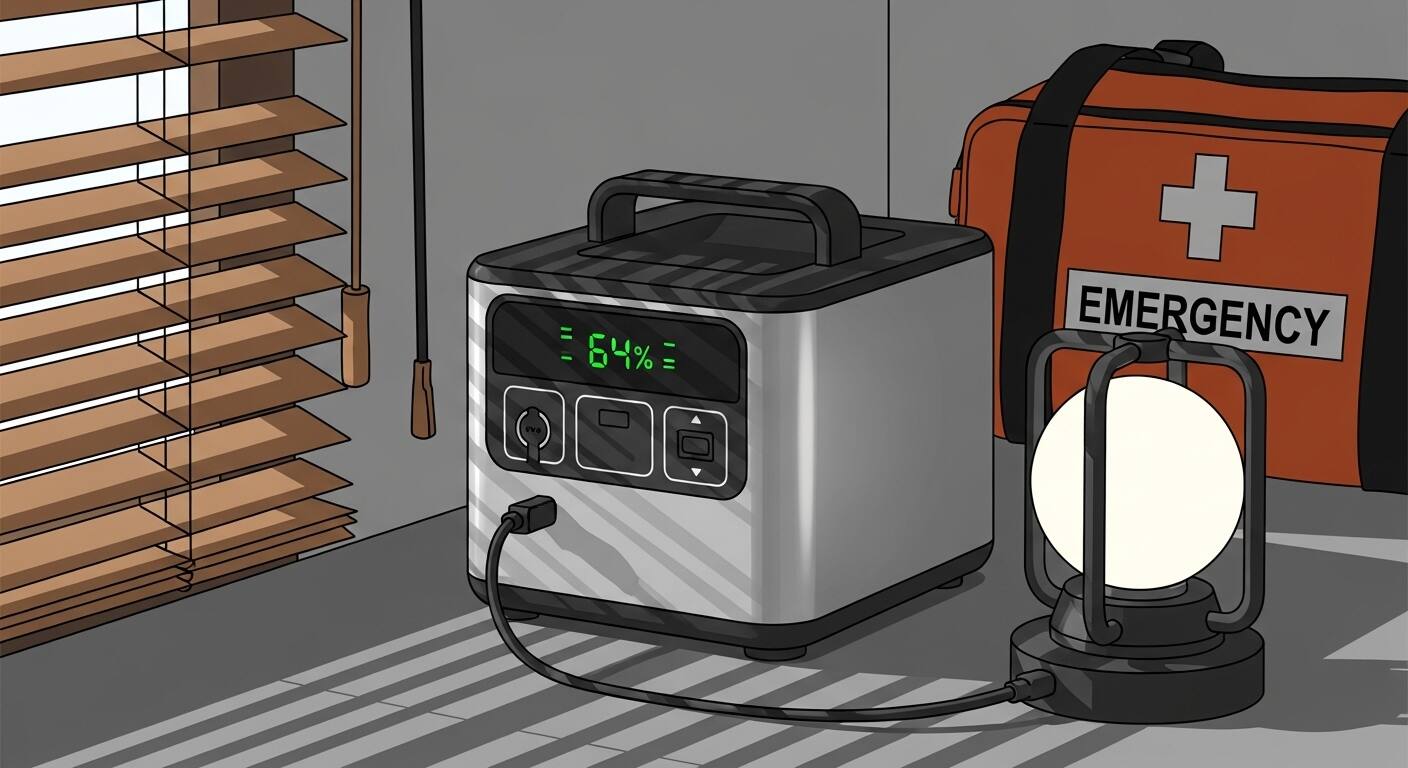

「冬キャンプの暖房に」「災害時の備えに」とポータブル電源の購入を考えたとき、ふと頭をよぎる疑問。「…ところで、ポータブル電源って真冬の寒さの中でもちゃんと使えるの?」なんて思ったこと、ありませんか?

せっかく高いお金を出して買ったのに、いざという時に寒さで動かないなんて、考えただけでもゾッとしますよね。でも、安心してください。結論から言えば、ポータブル電源は真冬でも使用できます!

ただし、それにはいくつかの重要な「コツ」と「選び方のポイント」があるんです。この記事を読めば、あなたはもう冬の寒さでポータブル電源の性能に悩むことはありません。冬のキャンプや車中泊、そして万が一の災害時でも、温かい電気毛布やスマートフォンの充電を諦めなくて済む、そんな未来が手に入ります。さあ、一緒に真冬でも頼りになる最高の相棒を見つけにいきましょう!

【重要】ポータブル電源は真冬でも使える!でも…そこには落とし穴があった

「ポータブル電源が冬でも使える」と聞いて、すぐに安心するのはまだ早いかもしれません。実は、使い方や選び方を間違えると、性能がガクッと落ちたり、最悪の場合、大切なポータブル電源の寿命を縮めてしまうことにもなりかねないのです。なぜ冬は注意が必要なのか、その理由をしっかり理解することが、後悔しないための第一歩になります。

なぜ冬にポータブル電源の性能が落ちるのか?低温の恐ろしさ

そもそも、なぜポータブル電源は寒さに弱いのでしょうか。多くのポータブル電源に搭載されているリチウムイオン電池は、実は寒さが大の苦手なんです。 人間が寒さで手足がかじかんで動きが鈍くなるように、バッテリー内部の化学反応も低温下では著しく遅くなります。

具体的には、電解液の抵抗が大きくなることで、電気をスムーズに取り出せなくなってしまうのです。 その結果、「満充電のはずなのに、いつもより使える時間が短い…」「なんだかパワーが出ない…」といった現象が起きてしまいます。製品によっては、氷点下20℃の環境では常温時に比べて取り出せる電池容量が半分近くまで減ってしまうこともあるというから、驚きですよね。

冬の朝、キンキンに冷えた車内でポータブル電源のスイッチを入れても、なんだか元気がない…。それは、ポータブル電源が「寒いよー!力が出ないよー!」と悲鳴を上げているサインなのかもしれません。

氷点下での充電は絶対にNG!バッテリーが壊れる原因に

そして、ここが最も注意すべきポイントです。それは、氷点下(0℃以下)の環境でポータブル電源を充電してはいけない、ということです。 「え、使うのはOKなのに充電はダメなの?」と不思議に思うかもしれませんね。

実は、低温状態で無理に充電を行うと、バッテリー内部で「リチウムデンドライト」と呼ばれる金属の結晶が析出してしまうことがあります。これが一度発生すると、バッテリーの内部構造を傷つけ、容量の低下や内部ショートを引き起こす原因となります。これは元に戻すことができず、バッテリーの劣化を急激に進めてしまう、まさに「寿命を縮める行為」なのです。

多くのポータブル電源では、安全機能として充電可能な温度が「0℃~40℃」のように設定されています。 動作温度がマイナスに対応していても、充電温度は別物だということを絶対に忘れないでください。 良かれと思ってやった充電が、愛するポータブル電源への致命傷になるなんて…悲劇以外の何物でもありません。

真冬でも安心して使えるポータブル電源の選び方

「じゃあ、結局どんなポータブル電源を選べばいいの?」そんな声が聞こえてきそうですね。大丈夫です。冬の過酷な環境でもしっかりと性能を発揮してくれる、頼れるポータブル電源を見極めるための、3つの重要なチェックポイントがあります。このポイントさえ押さえておけば、あなたも「冬のポータブル電源マスター」になれるはずです。

動作温度範囲を必ずチェック!マイナス20度対応モデルが安心の証

まず最初に、そして最も重要なのが、製品スペック表に記載されている「動作温度(または使用温度)」を確認することです。 ここにマイナスの数字が書かれていれば、その温度までなら使用可能ということです。 例えば「-10℃~45℃」とあれば、氷点下10度までの環境で使えることを意味します。

日本の多くの地域での冬キャンプや車中泊を想定するなら、最低でも「-10℃」に対応しているモデルを選びたいところです。さらに安心を求めるなら、「-20℃」対応のモデルがおすすめです。 北海道のような厳冬地でも、日中であれば-20℃を下回ることは少ないため、ほとんどの場面で安心して使用できるでしょう。

スペック表の数字は、ただの数字ではありません。それはメーカーからの「この寒さまでは俺を信じてくれ!」という、頼もしいメッセージなのです。このメッセージをしっかりと受け取ることが、冬のポータブル電源選びの基本中の基本です。

自己発熱機能(低温保護機能)付きモデルが最強の相棒になる

「動作温度は分かったけど、もっと積極的に寒さ対策ができるモデルはないの?」あります、あります!それが「自己発熱機能(サーモスタンバイ機能)」を搭載したモデルです。

これは、ポータブル電源が内蔵センサーで周囲の温度を感知し、一定の温度以下になるとバッテリー自体を温めて、常に最適なパフォーマンスを発揮できるように保ってくれるという、とんでもなく賢い機能です。 これなら、極寒の環境下でもバッテリー性能の低下を最小限に抑え、スムーズな動作が期待できます。

まさに、寒さという最大の弱点を自らの力で克服する、最強の機能と言えるでしょう。BLUETTIの一部のモデルなどがこの機能を搭載しており、低温環境下での使用がメインになる方にとっては、これ以上ない心強い味方となってくれます。 「バッテリーが自分で暖まるなんて、まるで生き物みたいだ…」そう思わせるほどの、革新的な技術ですよね。

リン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリー搭載モデルを選ぶ理由

最後に注目したいのが、バッテリーの種類です。ポータブル電源に使われるリチウムイオン電池には、主に「三元系(NCM)」と「リン酸鉄リチウムイオン(LFP)」の2種類があります。どちらにも長所と短所がありますが、こと「冬の使用」と「安全性」を重視するなら、私はリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池をおすすめします。

リン酸鉄リチウムイオン電池は、熱分解が起こりにくい安定した構造を持っており、三元系に比べて発火や爆発のリスクが低いとされています。 また、充放電を繰り返すサイクル寿命が非常に長く、製品によっては3000回以上の充放電が可能で、長く愛用できるというメリットもあります。

低温特性については、「三元系の方が優れている」という意見と「リン酸鉄も-20℃まで使える」という情報が混在していますが、近年の技術向上により、リン酸鉄でも低温に強いモデルが増えています。 安全性と長寿命という大きなメリットを考えると、特にファミリーでの使用や防災目的での備蓄には、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルがより安心できる選択肢と言えるのではないでしょうか。

【実例】真冬のアウトドアでポータブル電源を賢く使うテクニック

さて、冬に強いポータブル電源を選んだとしても、その性能を100%引き出すためには、ちょっとした「使い方」のコツがあります。ハイテクな機能に頼るだけでなく、少しアナログな工夫を加えることで、ポータブル電源はさらに頼もしい存在になります。ここでは、私が実践している(あるいは、もしもの時に実践するであろう)賢いテクニックをご紹介します。

寝袋や毛布で保温!アナログだけど効果は絶大

一番手軽で、そして驚くほど効果的なのが、ポータブル電源を「保温」してあげることです。 そう、まるで我が子を寝かしつけるように、使っていない毛布や銀マット、あるいは古い寝袋などで優しく包んであげるのです。

冷たい外気に直接さらされるのを防ぐだけで、バッテリー温度の低下を大幅に緩やかにすることができます。特に、夜間、気温がぐっと下がる時間帯にこのひと手間を加えておくと、朝、いざ使おうとした時の「バッテリーが冷え切ってパワーが出ない…」という事態を防げます。

ある実験では、保温バッグに使い捨てカイロと一緒に入れておいた場合、氷点下の環境でも一晩電気毛布を使った後のバッテリー残量が、何もしなかった時と比べて格段に多かったという結果も出ています。 見た目はちょっと不格好かもしれませんが、このアナログな愛情表現が、冬のアウトドアを快適にする一番の近道だったりするのです。

車内での保管が基本中の基本!冷え切った屋外は避ける

冬のキャンプや車中泊において、ポータブル電源の置き場所は非常に重要です。夜間、テントの外や車のルーフキャリアの上などに放置するのは、絶対にやめましょう。外気は容赦なくバッテリーから熱を奪っていきます。

基本的な対策として、ポータブル電源は車内に保管することを徹底してください。車内は密閉されているため、外に比べて温度が下がりにくく、放射冷却の影響も受けにくいため、バッテリーの冷えをかなり防ぐことができます。

さらに言えば、助手席や後部座席の足元など、床に近い場所に置くのがおすすめです。冷たい空気は下に溜まる性質がありますが、地面からの直接の冷気は避けられます。ほんの少しの置き場所の工夫で、翌朝のポータブル電源の機嫌は全く違ってくるはずです。

使う直前に少しだけ温める裏ワザ

「しまった!ポータブル電源を冷やしてしまった…」そんな時でも、慌てる必要はありません。もし時間に余裕があるなら、使う少し前に人肌程度に温めてあげるという裏ワザがあります。

例えば、エンジンをかけた車のヒーターの風が当たる足元にしばらく置いておいたり、人がいる暖かいテントの中に移動させたりするだけでも、バッテリーの動きはかなり改善されます。ただし、ここで注意したいのは、急激な温度変化です。

キンキンに冷えた状態から、いきなりストーブの真ん前や焚き火の近くに置くようなことは絶対にしないでください。急激な温度変化は内部結露の原因となり、故障につながる可能性があります。あくまで「ゆっくり、優しく」温めてあげるのがポイントです。こたつに突っ込むなんてのは論外ですよ、ええ。

真冬の過酷な環境で輝くポータブル電源3選

ここまで冬のポータブル電源の選び方や使い方について熱く語ってきましたが、「で、結局どのモデルがいいのさ!」という声が聞こえてきそうです。お待たせしました。ここでは、2025年の冬シーズンに向けて、特に低温環境での性能に定評のある、まさに「冬将軍も怖くない」頼れるポータブル電源を3つ、厳選してご紹介します。型番やスペックは正確に、私の独断と偏見も交えつつ、その魅力を語り尽くします!

低温環境の王者 EcoFlow DELTA Pro

まず紹介しないわけにはいかないのが、この「EcoFlow DELTA Pro」です。容量3,600Wh、定格出力3,000Wという、もはや「ポータブル」の枠を超えたモンスター級のスペックを誇ります。 しかし、その真価はパワーだけではありません。

DELTA Proの放電温度範囲は「-10℃~45℃」となっており、冬の寒さにもしっかりと対応しています。 推奨使用温度は20℃~30℃とされていますが、氷点下10℃まで動作が保証されているのは、非常に心強いポイントです。 リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用しているため、安全性と長寿命も折り紙付き。

大家族での冬キャンプで複数の暖房器具を使いたい、あるいは災害時に家のバックアップ電源として本格的に備えたい、といったヘビーな使い方を想定しているなら、これ以上の選択肢はないでしょう。価格もスペック相応に重量級ですが、その投資に見合うだけの圧倒的な安心感とパワーを提供してくれます。まさに低温環境における「王者」の風格です。

氷点下でも充電・給電OK Anker SOLIX C1000 Portable Power Station

次に紹介するのは、モバイルバッテリーや充電器でおなじみのAnkerが放つ、高機能ポータブル電源「Anker SOLIX C1000」です。このモデルの最大の武器は、その優れた温度管理能力にあります。

なんとこのSOLIX C1000、機器への給電は-20℃から40℃、そして本体の充電は0℃から40℃という非常に広い動作温度範囲を誇ります。 -20℃という極寒環境でも電力を供給できる能力は、日本のほとんどの地域での冬の使用をカバーできると言っても過言ではありません。

さらに、Anker独自の技術により、通常58分でフル充電できるという超急速充電にも対応。 リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約3,000回以上の充放電サイクル寿命を実現しています。 容量は1056Whと日常使いからキャンプまで幅広くカバーできるサイズ感で、価格と性能のバランスが非常に優れています。Ankerらしい、ユーザーの「これが欲しかった!」を見事に形にした、まさに優等生モデルです。

信頼と実績のタフネス Jackery ポータブル電源 1000 Pro

ポータブル電源の代名詞ともいえるJackeryからは、「Jackery ポータブル電源 1000 Pro」を推したいと思います。Jackery製品はその安定した性能と使いやすさで、多くのユーザーから絶大な信頼を得ています。

この1000 Proの動作温度は「-1040°C」となっており、冬のキャンプシーンでも十分活躍できるスペックを備えています。 充電温度は「040 °C」と、こちらも標準的な仕様をクリア。 Jackery製品は全体的に堅牢な作りで、過酷なアウトドア環境でも安心して使えるタフさも魅力の一つです。

容量は1002Wh、定格出力は1000Wと、電気毛布やスマートフォンの充電はもちろん、消費電力の低い調理器具なども十分に動かせるパワーを持っています。 派手な機能はないかもしれませんが、長年培われてきたブランドの信頼性と、いざという時に裏切らない安定動作は、何物にも代えがたい価値があります。「迷ったらコレ」と言える、定番中の定番であり、冬のフィールドでも頼れる相棒となってくれるはずです。

まとめ 真冬のポータブル電源は相棒選びと同じくらい重要

さて、ここまで「ポータブル電源は真冬に使えるのか?」という疑問を軸に、その注意点から選び方、賢い使い方、そして具体的なおすすめモデルまで、かなり熱く語ってきました。もう一度、結論を言います。

重要なポイントは3つ。まずは「動作温度」です。スペック表を必ず確認し、最低でも-10℃、できれば-20℃に対応したモデルを選びましょう。 次に、もし予算が許すなら「自己発熱機能」付きのモデルを検討すること。 これがあれば鬼に金棒です。そして、安全性と長寿命を重視するなら「リン酸鉄リチウムイオン電池」搭載モデルがおすすめです。

そして忘れてはならないのが、アナログな「使い方」の工夫です。 毛布で包んで保温してあげる、車内など少しでも暖かい場所に保管する。 この少しの愛情が、ポータブル電源の性能を最大限に引き出し、寿命を延ばすことにつながります。

寒い冬のアウトドアや、万が一の停電時。ポータブル電源がもたらしてくれる「電気」という安心感は、ただ暖かいだけでなく、心まで温めてくれるはずです。この記事が、あなたが最高の冬の相棒を見つけるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。